농촌 지역 노인을 위한 정보-동기-행동기술 모델 기반 호흡기 감염예방 교육 프로그램의 효과

Ⓒ 2025 Korean Society of Muscle and Joint Health

Abstract

This study aimed to develop and test a respiratory infection-prevention education program for older adults residing in rural areas of South Korea. This program was based on the Information-Motivation-Behavioral Skills (IMB) model.

This study employed a pretest-posttest quasi-experimental design. The control and intervention groups comprised 47 and 45 participants, respectively. Data were collected using a questionnaire from July 22 to September 4, 2020.

The intervention group showed significant improvements in respiratory infection prevention knowledge (z=-2.32, p=.020), health attitude (z=-2.65, p=.008), perceived threat of respiratory infection (t=2.56, p=.012), self-efficacy in respiratory infection prevention (t=4.14, p<.001), hand washing and respiratory hygiene (t=4.66, p<.001), and oral hygiene (t=2.97, p=.004) compared to the control group.

Respiratory infection-prevention education programs based on the IMB model can effectively increase respiratory infection-prevention knowledge, health attitude, perceived threat of respiratory infection, respiratory infection-prevention self-efficacy, hand washing, respiratory hygiene, and oral hygiene among older adults residing in rural areas of South Korea.

Keywords:

Aged, Respiratory infection, Prevention, Education키워드:

노인, 호흡기 감염, 예방, 교육서 론

1. 연구의 필요성

우리나라는 2023년 65세 이상 고령 인구가 18.25%, 80세 이상 초고령 인구가 4.43%이며, 2071년에는 고령 인구는 47.58%, 초고령 인구는 22.03%에 이를 것으로 전망된다(Statistics Korea [KOSTAT], 2020). 또한 도시에 비해 농촌 지역의 고령화율은 52.6%로 전국 고령 인구 비율의 2배가 넘어 농촌 지역 인구의 고령화 속도가 빠르게 진행되고 있음을 알 수 있다(KOSTAT, 2023). 특히 농촌 지역 노인들은 도시에 비해 85세 이상 고령의 독거노인이 많고, 빈곤이나 고립 가능성이 높은 반면 건강 서비스 접근성이 낮아 건강 문제에 취약하다(Jeong et al., 2017).

65세 이상 노인의 주요 사망원인은 호흡기 감염으로 2023년 기준으로 우리나라 호흡기 감염에 의한 사망률은 60~79세에서 33.3%, 80세 이상의 경우 54.0%로 나타났다(KOSTAT, 2023). 최근 국가 간 교류 확대와 기후변화 등으로 다양한 호흡기 감염병, 특히, 신종 바이러스성 병원체의 국내 유입이 증가하고 있는 추세로, 세계보건기구(World Health Organization, WHO)는 2019년 발생한 코로나바이러스 감염증-19 (Coronavirus disease 2019, COVID-19)에 대해 전 세계적인 팬데믹(Pan-demic)을 선언했다(WHO, 2020). 특히 노인의 경우, 면역기능 저하, 만성질환 등으로 인해 감염 및 중증으로의 진행의 위험이 높다(Korea Disease Control and Prevention Agency, 2020).

호흡기 감염질환 예방법에는 약물요법과 비약물요법이 있다. 대표적 약물요법으로 예방접종이 있는데 건강한 성인은 인플루엔자 예방접종을 통하여 약 90%를 예방할 수 있지만, 노인의 경우는 면역기능 감소와 만성질환 합병증, 영양결핍, 운동 부족 등으로 인해 백신 접종으로 인한 예방 효과가 젊은 연령대에 비해 낮다(Kim, 2009). 또한, 노인의 경우 예방접종 이상 반응의 빈도가 다른 연령층에 비해 높게 나타나(Cha, 2016) 미국질병통제예방센터(Centers for Disease Control and Prevention, CDC)는 노인인구에서 호흡기 감염예방을 위한 방법으로 비약물적 중재에 대한 중요성을 강조하고 있다(Siegel, Rhinehart, Jackson, & Chiarello, 2007). 따라서 노인의 호흡기 감염예방을 위해서는 비약물적 예방 행위인 얼굴 마스크 사용, 손위생, 기침 예절 및 일회용 손수건 사용, 사회적 거리두기 및 접촉회피, 영양섭취, 운동, 구강건강, 수면과 휴식의 기본적인 건강생활 실천 등이 저비용 고효율적인 방법으로 권장되고 있다(Benkouiten, Brouqui, & Gautret, 2014; Qualls et al., 2017).

호흡기 감염에 의한 노인층의 사망률은 거주 지역에 따라 차이를 보이는데, 도시 지역은 68.1%, 농촌 지역은 89.2%로 농촌 지역 노인의 사망률이 도시 지역 노인에 비해 높은 것으로 보고되었다(An, Kim, & Kim, 2019). 농촌 지역은 80세 이상의 노인, 무학, 낮은 소득 수준의 대상자 비율이 높아 사회경제적 환경이 열악한 것으로 나타났다(Chun, Ryu, Han, & Park, 2013). 이를 위해, 호흡기 감염에 취약한 농촌 지역 노인을 대상으로 비약물적 예방행위를 통해 스스로 건강관리를 할 수 있는 능력을 키울 수 있도록 호흡기 감염예방 교육 프로그램을 개발하고 적용하여 효과를 검증하는 연구가 필요하다.

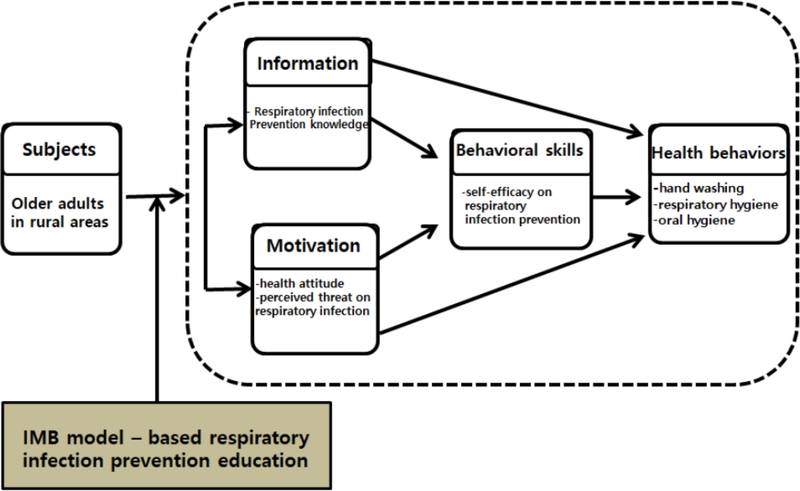

호흡기 감염에 대한 선행연구는 대부분 유치원, 초 ‧ 중 ‧ 고학생과 대학생, 의료인을 대상으로 지식, 태도, 실천에 대한 조사연구가 대부분이다(Han et al, 2017; Kim & Kim, 2012). 대상자 스스로 건강관리를 할 수 있는 능력을 키울 수 있는 중재 모델로 정보-동기-행동기술 모델(Information-Motivation-Behavioral skills model, IMB model)이 있다. IMB모델은 인간면역 결핍바이러스 예방 행동과 예방 요소를 설명하고 예측하기 위해 처음 소개되었다(Fisher & Fisher, 1992). IMB 모델에서는 대상자의 행위변화를 위한 선행조건으로 변화에 필요한 정보(information), 변화를 유도하는 동기(motivation), 정보와 동기를 습득한 개인이 행위변화를 수행하는 데에 필요한 행동기술(behavioral skills)을 제시하였다(Fisher & Fisher, 1992). 최근에는 국내에서도 심부전, 당뇨병, 염증성장질환, 무릎골관절염 등의 건강증진 중재에 IMB 모델이 다양하게 적용되고 있다(Jin & Kim, 2021; Jeon, 2017; Kim, 2020; Kang & Kim, 2023).

IMB 모델을 기반으로 도시 지역 노인을 대상으로 주 1회의 6주간 호흡기 감염예방 교육 프로그램을 제공한 Lee (2018)의 연구에서는 프로그램 중재가 호흡기 감염 예방행위의 선행조건인 대상자의 지식과 행동기술(자기효능감)의 증가에는 효과가 있었으나 변화를 유도하는 동기인 ‘지각된 위험’에는 효과가 없었다. 이러한 결과는 대상자의 지각된 이익 수준, 개인의 건강태도, 또는 감염병의 유행 시기와 같은 기간적 특성에 의해 영향을 받았을 수 있다(Lee, 2018). 따라서 지각된 위험이 증가할 수 있는 감염병의 유행 시기에 호흡기 감염병에 취약한 농촌 지역 노인들을 대상으로 개인의 건강 태도와 같은 추가적인 변수를 포함하여 호흡기 감염예방 교육 프로그램의 효과에 대한 연구가 필요하다.

본 연구에서는 호흡기 감염예방 행위를 증가시키기 위해 IMB 모델을 토대로 농촌 지역 노인의 특성에 맞는 개별 체험 학습을 포함한 맞춤형 교육으로 일상생활 속에서 지속 가능한 실천을 높일 수 있는 방안을 모색하고자 하였다. 나아가 이를 토대로 농촌 지역 노인에게 적합한 호흡기 감염예방 교육 프로그램의 효과를 검증하고자 한다.

2. 연구목적

본 연구의 목적은 농촌 지역 읍 ‧ 면 단위에 거주하는 노인을 대상으로 IMB모델에 기반을 둔 호흡기 감염예방 교육 프로그램을 개발하고, 효과를 검증하는 것이다. 구체적인 목적은 다음과 같다.

- · 농촌 지역에 거주하는 노인을 대상으로 IMB 모델에 기반한 호흡기 감염예방 교육 프로그램을 개발한다.

- · 호흡기 감염예방 교육 프로그램을 농촌 지역에 거주하는 노인에게 적용하여 호흡기 감염예방 지식, 건강태도, 호흡기 감염에 대한 지각된 위험, 호흡기 감염예방 자기효능감, 호흡기 감염예방 행위에 미치는 효과를 검증한다.

3. 연구가설

- · 가설 1. 호흡기 감염예방 교육 프로그램에 참여한 중재군은 대조군보다 호흡기 감염예방 지식이 증가할 것이다.

- · 가설 2. 호흡기 감염예방 교육 프로그램에 참여한 중재군은 대조군보다 호흡기 감염예방 건강태도가 증가할 것이다.

- · 가설 3. 호흡기 감염예방 교육 프로그램에 참여한 중재군은 대조군보다 호흡기 감염예방에 대한 지각된 위험이 증가할 것이다.

- · 가설 4. 호흡기 감염예방 교육 프로그램에 참여한 중재군은 대조군보다 호흡기 감염예방 자기효능감이 증가할 것이다.

- · 가설 5. 호흡기 감염예방 교육 프로그램에 참여한 중재군은 대조군보다 호흡기 감염예방 행위가 증가할 것이다.

- 부가설 1. 호흡기 감염예방 교육 프로그램에 참여한 중재군은 대조군보다 호흡기 감염예방 손씻기 및 호흡기 위생 수행정도가 증가할 것이다.

- 부가설 2. 호흡기 감염예방 교육 프로그램에 참여한 중재군은 대조군보다 호흡기 감염예방 구강위생 수행정도가 증가할 것이다.

연구방법

1. 연구설계 및 이론적 기틀

본 연구는 읍 ‧ 면단위의 농촌 지역 노인을 대상으로 한 호흡기 감염예방 교육 프로그램의 효과를 확인하기 위한 비동등성 대조군 사전 ‧ 사후 유사 실험설계이다. 연구의 이론적 기틀은 Figure 1과 같다.

2. 연구대상

본 연구의 대상자는 S시의 읍 · 면단위 지역에 소재한 I와 Y보건진료소를 방문하는 대상자이다. 대상자의 모집을 위해 S시의 I와 Y보건진료소의 관계자를 만나 연구의 목적을 설명하고, 연구에 대한 협조를 구한 뒤에 기관장의 동의를 얻어 모집 공고를 부착하였다. 실험확산 효과를 방지하고, 중재의 수행 가능성과 교육 전달의 효과성을 고려하여 2개의 보건진료소 중 임의로 Y보건진료소은 중재군으로, I보건진료소는 대조군으로 배정하였다. 연구대상자는 다음의 선정 및 제외기준에 해당하는 자를 임의 표출하여 표본으로 하였다.

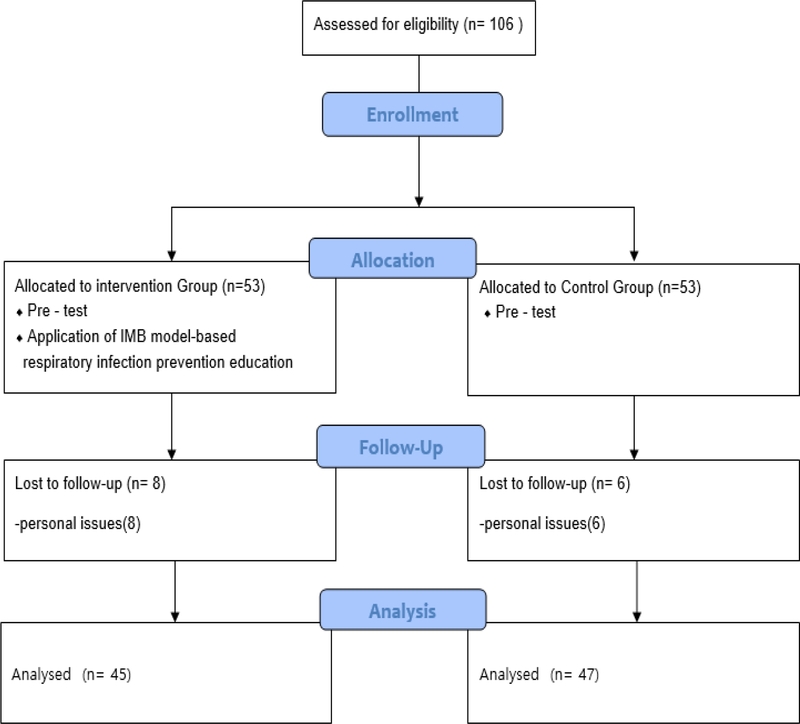

본 연구의 대상자 수는 호흡기 감염예방 관련 선행연구(Lee, 2018)를 바탕으로 G*Power 3.1.9 프로그램에서 Independent t-test 검정으로 검정력 0.8, 효과크기 .61, 유의수준 .05, 집단 수는 2, 양측검증으로 선정하여 산출한 결과, 최소 표본 수는 집단별로 44명이 도출되었다. 탈락률 20%를 고려하여 총 106명을 선정하였다. 이중 중재군 8명(탈락률 15%)과 대조군의 6명(탈락률 11%)은 개인사정과 병원진료 등으로 탈락하여 최종적으로 중재군 45명, 대조군 47명으로 총 92명을 최종 분석하였다(Figure 2).

3. 연구도구

본 연구에서는 연구대상자에게 일반적 특성 15문항, 호흡기 감염예방 지식 13문항, 건강태도 15문항, 호흡기 감염에 대한 지각된 위험 12문항, 호흡기 감염예방 자기효능감 12문항, 호흡기 감염예방 행위 수행정도 12문항으로 구성된 설문조사를 실시하였다. 본 연구에서 사용한 도구는 모두 도구 개발자에게 이메일로 연구의 목적을 밝히고 사용 허락을 받았다.

구조화된 설문지를 이용하여 연령, 성별, 학력, 만성질환 유무, 복용 약물 유무, 수면시간 등을 조사하였다.

호흡기 감염예방 지식은 Park, Lee, Yi, Lee와 Lee (2018)가 사용한 도구를 이용하였다. 문항은 일반적 내용 3문항, 증상 및 합병증 문항 3문항, 전파경로 2문항, 위험요인 2문항, 예방행위 3문항으로 정답이면 1점, 오답과 모르는 경우는 0점으로 측정한다. 총 문항은 13문항이며 최저 0점~최고 13점으로, 점수가 높을수록 지식수준이 높음을 의미한다. Park 등(2018)의연구에서는 Kuder-Richardson 20=.79였으며, 본 연구에서는 Kuder-Richardson=.76이었다.

건강태도는 Kim (2016)이 사용한 도구를 이용하였다. 문항은 건강과 관련한 감정(5문항), 질병예방과 건강한 생활양식에 대한 신념(5문항), 더 건강하기 위한 행동을 하려는 의도(5문항)로 구성되어 있다. 이 도구는 ‘전혀 그렇지 않다’ 1점에서 ‘매우 그렇다’ 5점까지이며, 5점 Likert 척도이다. 총 문항은 15문항이며 최저 15점~최고 75점으로, 점수가 높을수록 건강태도가 높은 것을 의미한다. Kim (2016)의 연구에서 Cronbach’s ⍺는 .88이었으며, 본 연구에서 Cronbach’s ⍺는 .78이었다.

호흡기 감염에 대한 지각된 위험은 Park 등(2018)이 사용한 도구를 이용하였다. 이 도구는 ‘전혀 그렇지 않다’ 1점에서 ‘매우그렇다’ 5점까지이며, 5점 Likert 척도이다. 총 문항은 12문항이며 최저 12점~최고 60점으로, 점수가 높을수록 지각된 위험의 정도가 높은 것을 의미한다. Park 등(2018)의 연구에서 Cronbach’s ⍺는 .70이었으며, 본 연구에서는 Cronbach’s ⍺는 .87이었다.

호흡기 감염예방 자기효능감은 Park 등(2018)이 사용한 도구를 이용하였다. 이 도구는 ‘전혀 그렇지 않다’ 1점에서 ‘매우그렇다’ 5점까지이며, 5점 Likert 척도이다. 총 문항은 12문항이며 최저 12점~최고 60점으로, 점수가 높을수록 자기효능감의 정도가 높은 것을 의미한다. Park 등(2018)의 연구에서 Cronbach’s ⍺는 .70이었으며, 본 연구에서는 Cronbach’s ⍺는 .91이었다.

(1)손씻기 및 호흡기위생 수행정도

손씻기 및 호흡기위생 수행정도는 Park 등(2018)이 사용한 도구를 이용하였다. 이 도구는 ‘전혀 안 한다’ 1점에서 ‘항상 한다’ 5점까지이며, 5점 Likert 척도이다. 총 문항은 4문항이며 최저 4점~최고20점으로, 점수가 높을수록 손씻기 및 호흡기위생의 수행정도가 높음을 의미한다. Park 등(2018)의 연구에서 Cronbach’s ⍺는 .71이었으며, 본 연구에서는 Cronbach’s ⍺는 .82였다.

(2) 구강위생 수행정도

구강위생 수행정도는 Park 등(2018)이 사용한 도구를 이용하였다. 총 문항은 8문항이며 최저 0점~최고 17점으로, 점수가 높을수록 구강위생 수행 정도가 높음을 의미한다. Park 등(2018)의 연구에서 Cronbach’s ⍺는 .72였으며, 본 연구에서Cronbach’s ⍺는 .61이었다.

4. 윤리적 고려

본 연구에서는 연구대상자를 윤리적으로 보호하기 위해 연구를 시작하기 전 건국대학교 기관생명윤리위원회의 승인(7001355-202006-HR-382)을 받은 후 연구자가 해당 기관에 협조를 구하여 자료를 수집하였다. 자료를 수집하기 전 대상자에게 연구의 목적과 방법, 연구 윤리 및 수집된 자료는 연구목적으로만 사용되며 대상자의 익명성을 보장하고 비밀을 유지하며, 연구참여를 원하지 않을 시 철회할 수 있음을 설명하고 연구참여 동의서를 받고 연구를 시작하였다. 자료수집이 종료된 후 연구참여에 대한 감사의 의미로 대상자에게 소정의 답례를 하였다. 또한, 본 연구의 방법론에서 중재군에게만 호흡기 감염예방 교육 프로그램을 제공하는 경우 윤리적인 문제를 야기될 수 있으므로 대조군에게도 동등한 교육 기회를 제공하기 위하여 추후 중재군과 동일한 교육을 실시하였다.

5. 연구진행

본 연구는 농촌 지역 노인을 대상으로 한 호흡기 감염예방 교육 프로그램을 개발하는 단계와 호흡기 감염예방 교육 프로그램의 효과를 검증하는 단계로 이루어졌다.

호흡기 감염예방 교육 프로그램의 개발은 문헌고찰 결과를 바탕으로 하였다. 호흡기 감염예방과 관련된 선행연구에서 호흡기 감염예방 증진 교육 중재 기간은 다양했지만, 4주 이상의 중재에서 예방 행위의 유의한 향상을 보였다(Hwang & Park, 2016; Lee, 2018; Lee, Kim, Lim,& Kang, 2020; Noh, 2019). 이에 본 연구에서는 노인 대상자들이 교육 프로그램에 참여하여 내용을 습득하고 수행할 수 있고 선행연구에서 효과가 나타난 기간을 토대로 총 6주의 프로그램으로 구성하였다. 교육 내용에 대해서는 보건소 방문간호사 1인, 보건진료소 소장 1인, 노인전문간호사 1인, 간호학 교수 2인의 전문가에게 프로그램에 관한 내용타당도를 검증받았다. 각 주차별 프로그램 내용에 대해서는 대상자들이 정보제공을 받고, 손씻기, 구강청결제 만들기, 안면보호구 만들기 등 직접 시행해 봄으로써 성취 경험을 할 수 있어 IMB모델에 적절하다는 의견이 있었다.

(1) IMB 모델의 정보(information)요인의 중재 전략

본 연구에서는 매주 1회, 60분간 집단교육을 진행하였다. 그리고 각 주차별 교육에 사용되는 소책자를 보조자원으로 개발하여 제공하였다. 소책자는 이동 및 교육 시 편하도록 A6 크기로 제작하였으며, 전개 부분에서는 주요 내용에 대한 정보를 제공하였다. 주제는 큰 글씨로 제시하고, 내용의 이해와 시각적인 효과를 위하여 질병관리본부에서 배포하는 그림자료 등을 이용하여 단순화하였다. 마무리 시에는 학습내용에 대한 정리를 하고 다음 주 내용에 대해 알려주었다.

(2) IMB 모델의 동기(motivation)요인의 중재 전략

본 연구의 도입 부분에서는 지난 시간 내용을 ‘O/X, 낱말, 초성퀴즈’로 간단히 답할 수 있도록 하였고 퀴즈를 맞추면 호흡기 감염예방에 필요한 물품을 보상으로 주어 호흡기 감염예방 행위를 계속 실천할 수 있도록 하였다. 또한, 다른 사람의 경험을 청취 후 자신의 호흡기 감염예방 행위의 수행정도나 변화정도를 알고 깨달을 수 있도록 경험을 공유하였다. 호흡기 감염예방 실천을 하지 않음으로 인해 발생할 수 있는 위험과 행위를 수행함으로써 얻는 이익을 이득-손실 프레임을 적용한 메시지로 전달하였다. 그리고 매주 진행된 집단토의와 경험공유 시간을 통하여 대상자의 지각된 위험 정도가 변화하고 호흡기 감염예방 실천이 행동의 동기가 되도록 구성하였다.

(3) IMB 모델의 행동기술(behavioral skills)요인의 중재 전략호흡기 감염예방에 대한 소책자는 문헌고찰과 미국질병통제예방센터, 질병관리본부의 자료를 이용하여 제작하였다. 구체적으로 각 주차별 교육 후 연구자가 시범을 보인 후 대상자가 충분히 올바른 방법으로 연습하도록 하였다. 또한, 항목별 연습 시 긍정적인 피드백을 통하여 스스로 할 수 있다는 자신감을 갖도록 하였으며 호흡기 감염예방 실천에 필요한 물품들을 함께 만들어 감염예방을 위한 실천 시 장애를 최소화하였다. 대리경험(모델링)을 위해 각 주차별 교육내용과 관련된 이미지와 동영상 자료의 시청을 통하여 행동을 촉진하였다. 언어적 설득을 위하여 각 주차별 교육 후에 개별 전화상담을 통하여 잘한 부분은 칭찬하고, 어려운 부분은 해결책을 제시하여 호흡기 감염예방 행위를 계속 실천할 수 있도록 하였다. 자가일지는 O, X와 숫자로 쉽게 표기할 수 있도록 설명하였으며, 가능한 매일 시행하여 실천 달성 여부와 횟수를 기록할 수 있도록 하였다.

(1)연구보조자 교육

본 연구의 보조자는 임상 경력 10년의 간호사 2인으로, 설문 조사 및 교육 프로그램 진행 보조자 역할을 하였다. 호흡기 감염예방 교육 프로그램의 연구를 진행하기 전 질병관리청의 『인간 대상연구 및 인체유래물 연구자를 위한 교육』을 수료하였으며, 자료수집방법 및 프로그램 내용에 대한 교육 및 훈련을 2020년 6월 15일~6월 19일 동안 2시간씩 총 2회 실시하였다. 연구자는 연구보조자에게 설문지 내용과 설문지 작성방법을 설명하고, 이를 여러 차례 읽어서 내용을 숙지하도록 하였다. 또한 매주 소그룹으로 진행되는 호흡기 감염예방 교육 프로그램의 목표설정, 목표달성 확인을 위하여 매 회기마다 내용을 숙지하도록 하였다.

(2) 자료수집기간 및 방법

자료수집은 『사회적 거리두기 1단계』인 2020년 7월 22일~9월 4일까지 진행하였다. 연구대상자는 보건진료소의 게시판에 부착된 『연구대상자 모집』 공고를 통해서 모집하였다. 호흡기 감염예방 교육 프로그램은 2020년 7월 22일부터 9월 4일까지 매주 1회, 60분, 6주간 총 6회의 프로그램을 진행하였다. 대조군에게는 별도의 중재 없이 자료수집 종료 후 호흡기 감염예방 교육 프로그램을 원하는 대상자에게 제공하였다.

(3) 사전 조사

프로그램을 시작하기 전에 중재군과 대조군에게 연구자가 연구의 필요성, 목적, 프로그램 내용 및 일정을 설명하고, 연구참여에 대한 서면동의를 받았다. 연구보조자는 선정된 연구대상자에게 프로그램 시행 전 대상자의 일반적 특성 및 호흡기 감염예방 지식, 건강태도, 호흡기 감염에 대한 지각된 위험, 호흡기 감염예방 자기효능감, 호흡기 감염예방 행위에 대한 설문지를 조사하였다. 사전 조사 후에는 다른 기관에서 진행하는 호흡기 감염예방 관련 중재 프로그램의 참여를 제한할 것을 요구하였다.

(4) 호흡기 감염예방 교육 프로그램 중재

교육 프로그램은 연구자가 직접 진행하였으며 소그룹으로 진행되는 실습 시에는 연구보조자가 진행을 도왔다. 1주 차에는 본 연구에 참여한 대상자들에게 총 6회기의 호흡기 감염예방 교육 프로그램 진행 절차와 ‘호흡기 감염병과 예방’에 대한전반적인 정보를 제공하였다. 대상자는 호흡기 감염과 예방에 대한 강의와 동영상을 시청하였고 호흡기 감염예방에 대한 자가일지를 작성하여 다음 프로그램에서 집단토의할 것이라는 안내를 받았다.

2주 차에는 지난주에 배운 호흡기 감염과 예방에 대한 중요한 내용은 퀴즈를 통하여 확인하고 퀴즈를 맞춘 대상자에게는 호흡기 감염예방에 필요한 물품으로 보상을 하였다. 주요 교육 내용은 손씻기로, 대상자는 ‘손위생 및 손씻기’에 대한 강의를듣고 손소독제를 만들었다. 손소독제는 아로마테라피스트의 자문과 문헌고찰을 통하여 레몬에센셜 오일 10방울, 정제수 30 mL, 소독용 에탄올 65 mL, 글리세린 5mL을 혼합하여 100 mL의 펌프용기에 담아서 사용하였다. 또한 올바른 손씻기에 대한 동영상을 시청하고, 연구자가 시범을 보인 후에 대상자가 직접 만든 손소독제를 이용하여 손위생을 해 보도록 하였다. 이때 잘못된 부분은 수정해 주었으며, 손위생이 잘 안되거나 어려운 부분은 연구보조자가 옆에서 할 수 있도록 도와주었다.

3주 차에는 지난 차시에 배운 손씻기의 중요한 내용은 퀴즈를 통하여 확인하고 퀴즈를 맞춘 대상자에게는 호흡기 감염예방에 필요한 물품으로 보상하였다. 주요 교육 내용은 ‘구강위생’으로 대상자는 구강위생에 대한 강의를 듣고 구강청결제를만드는 실습을 하였다. 구강청결제는 프로폴리스 10방울, 정제수 50 mL를 혼합하여 50 mL의 용기에 담아서 사용하였다. 또한 올바른 구강위생에 대한 동영상을 시청하고 연구자가 시범을 보인 후에 대상자가 직접 만든 구강청결제와 구강모형 및 칫솔을 이용하여 구강위생을 해 보도록 하였다. 대상자의 구강청결제 사용과 칫솔질 방법을 보면서 잘못된 부분은 수정해 주었으며, 구강청결제 사용과 칫솔질이 잘 안되거나 어려운 부분은 연구보조자가 옆에서 할 수 있도록 도와주었다.

4주 차에는 지난주에 배운 구강위생의 중요한 내용은 퀴즈를 통하여 확인하고 퀴즈를 맞춘 대상자에게는 호흡기 감염예방에 필요한 물품으로 보상하였다. 주요 교육내용은 ‘기침예절’로 대상자는 기침예절에 대한 강의를 듣고, 천마스크를 제공받았다. 처음에는 천마스크를 만들려고 준비하였으나 시간이 오래 걸리고, 시력 저하 등 안전상의 문제로 인해 만들어져있는 제품을 제공하였다. 또한 올바른 기침예절에 대한 동영상을 시청하고 연구자가 시범을 보인 후에 직접 해 보도록 하였다. 대상자가 기침예절을 시행하는 것을 보면서 잘못된 부분은 수정해 주었으며, 기침예절이 잘 안되거나 어려운 부분은 연구보조자가 옆에서 할 수 있도록 도와주었다.

5주 차에는 지난주에 배운 기침예절의 중요한 내용은 퀴즈를 통하여 확인하고 퀴즈를 맞춘 대상자에게는 호흡기 감염예방에 필요한 물품으로 보상하였다. 주요 교육내용은 ‘환기와 소독’으로 대상자는 환기와 소독에 대한 강의를 듣고 연구자의 진행으로 안면보호구를 만들었다. 또한 연구자는 올바른 환기와 소독에 대한 동영상을 보여주고 대상자가 직접 만든 안면보호구를 사용해 보도록 하였다. 안면보호구는 온라인을 통하여 페이스쉴드 마스크와이더(삼덕티엠피 주, 가로 약 32 cm * 세로 약 22 cm)의 제품을 구입하여 1인당 한 개씩 나누어 주고, 보호막 필름, 스펀지, 밴드, 이음새의 재료를 가지고 조립을 하여 완성하여 사용하였다. 대상자가 안면보호구를 사용하는 것을 보면서 잘못된 부분은 수정해 주었으며, 안면보호구 착용이 잘 안되거나 어려운 부분은 연구보조자가 옆에서 할 수 있도록 도와주었다.

6주 차에는 지난주에 배운 환기와 소독의 중요한 내용은 퀴즈를 통하여 확인하고 퀴즈를 맞춘 대상자에게는 호흡기 감염예방에 필요한 물품으로 보상을 하였다. 주요 교육내용은 ‘면역력 강화’로 대상자는 면역력 강화에 대한 강의를 듣고 연구자의 진행으로 홍삼 까나페를 만들었다. 또한 연구자는 면역력 강화에 대한 동영상을 보여주고 본인이 직접 만든 홍삼 까나페를 시식하였다. 홍삼까나페는 호텔조리과 교수의 자문과 문헌 고찰을 통하여 홍상 절편 2개, 감자무스 소량, 크래커 1개, 방울토마토 1/2조각을 이용하여 만들었다. 홍삼 까나페를 만드는 것이 잘 안되거나 어려운 부분은 연구보조자가 옆에서 할 수 있도록 도와주었다. 그리고, 면역력 증강을 위한 식재료 혹은 음식은 다양하게 주위에서 구할 수 있음을 설명하였다.

(5) 사후 조사

6주간의 중재 종료 직후 연구보조자 2인이 중재군과 대조군을 대상으로 호흡기 감염예방 지식, 건강태도, 호흡기 감염에 대한 지각된 위험, 호흡기 감염예방 자기효능감 및 호흡기 감염예방 행위에 대한 설문지를 조사하였다.

6. 자료분석

본 연구에서 수집된 자료는 SPSS/WIN 25.0 프로그램을 이용하여 유의수준 .05에서 분석하였으며, 구체적인 통계 분석 내용은 다음과 같다. 첫째, 대상자의 일반적 특성은 실수와 백분율, 평균과 표준편차로 기술통계량을 제시하였다. 둘째, 일반적인 특성과 종속변수의 정규성을 검정하기 위해 Shapiro-Wilktest를 실시하였다. 셋째, 중재군과 대조군의 일반적 특성 및 사전 종속변수에 대한 동질성검증을 위해 x2 test와 Fisher’s exact test, Independent t-test, 그리고 Mann-Whitney U test을 실시하였다. 넷째, 호흡기 감염예방 교육 프로그램의 효과를 검증하기 위한 가설검정은 Independent samples t-test로 하였다. 단, 정규성 검정결과 정규분포하지 않는 종속변수에 대한 검정은 Mann-Whitney U test를 실시하였다. 다섯째, 도구의 신뢰도 검정은 Kuder-Richardson 20과 Cronbach’s ⍺로 분석하였다.

연구결과

1. 대상자의 일반적 특성

대상자의 연령은 중재군은 76.96세였고 대조군은 76.09세였으며 두 군 간에 차이는 없었다(p=.488). 성별은 두 군 모두 여성의 비율이 남성에 비해 높아 중재군 53.3%, 대조군은 51.1%였으나 두 군 간에 통계적 유의성은 없었다(p=.828). 학력은 중재군의 학력이 대조군보다 다소 낮아 초등학교 졸업 이하가 중재군의 경우 71.2%, 대조군은 68.1%였으나 두 군 간에 유의한 차이는 없었다(p=.536). 그 외 만성질환 유무, 복용 약물 유무, 수면시간의 일반적 특성에서 두 군 간에 통계적으로 유의한 차이가 없어 두 군은 동질한 것으로 나타났다(p>.05). 따라서 중재군과 대조군은 통계적으로 유의한 차이가 없어 일반적 특성에 있어 동질한 것으로 확인되었다(Table 1).

2. 종속변수의 동질성 검정

호흡기 감염예방 지식(p=.658), 건강태도(p=.268), 호흡기 감염에 대한 지각된 위험(p=.391), 호흡기 감염예방 자기효능감(p=.208), 손씻기 및 호흡기위생(p=.635), 구강위생(p=.540)로 중재군과 대조군간 종속변수의 사전 점수는 통계적으로 유의한 차이가 없었다. 따라서 중재군과 대조군은 호흡기 감염예방 지식과 건강태도, 호흡기 감염에 대한 지각된 위험, 호흡기 감염예방 자기효능감, 호흡기감염예방 행위 수행정도의 종속변수에 대한 동질성이 확인되었다(Table 2).

3. 가설 검정

호흡기 감염예방 지식의 사전점수와 사후 점수 차이는 중재군 2.24±3.34, 대조군 0.13±4.42로 중재군이 대조군보다 호흡기 감염예방 지식 점수가 더 증가하였으며, 두 집단 간에 통계적으로 유의한 차이가 있었다(z=-2.32, p=.020). 따라서 가설 1은 지지되었다. 즉, 호흡기 감염예방 교육 프로그램은 농촌 지역 노인의 호흡기 감염예방 지식향상에 효과가 있었다(Table 3).

호흡기 감염예방 건강태도의 사전점수와 사후 점수 차이는 중재군 8.71±9.62, 대조군 2.64±8.91로, 중재군이 대조군보다 건강태도 점수가 더 증가하였으며, 두 집단 간에 통계적으로 유의한 차이가 있었다(z=-2.65, p=.008). 따라서 가설 2는 지지되었다. 즉, 호흡기 감염예방 교육 프로그램은 농촌 지역 노인의 호흡기 감염예방 건강태도 향상에 효과가 있었다(Table 3).

호흡기 감염예방에 대한 지각된 위험의 사전점수와 사후 점수 차이는 중재군 5.02±9.34, 대조군 0.23±8.61로, 중재군이 대조군보다 호흡기 감염에 대한 지각된 위험 점수가 더 증가하였으며, 두 집단 간에 통계적으로 유의한 차이가 있었다(t=2.56, p=.012). 따라서 가설 3은 지지되었다. 즉, 호흡기 감염예방 교육 프로그램은 농촌 지역 노인의 호흡기 감염에 대한 지각된 위험 향상에 효과가 있었다(Table 3).

호흡기 감염예방 자기효능감의 사전점수와 사후 점수 차이는 중재군 12.04±10.78, 대조군 2.68±10.93으로, 중재군이 대조군보다 호흡기 감염예방 자기효능감 점수가 더 증가하였으며 두 집단 간에 통계적으로 유의한 차이가 있었다(t=4.14, p<.001). 따라서 가설 4는 지지되었다. 즉, 호흡기 감염예방 교육 프로그램은 농촌 지역 노인의 호흡기 감염예방 자기효능감 향상에 효과가 있었다(Table 3).

- · 부가설 1. 호흡기 감염예방 교육 프로그램에 참여한 중재군은 대조군보다 호흡기 감염예방 손씻기 및 호흡기위생 수행정도가 증가할 것이다.

손씻기와 호흡기위생의 사전점수와 사후 점수 차이는 중재군 5.00±4.11, 대조군 0.98±4.16으로, 중재군이 대조군보다 손씻기 호흡기위생 점수가 더 증가하였으며, 두 집단 간에 유의한 차이가 있었다(t=4.66, p<.001). 따라서 부가설 1은 지지되었다. 즉, 호흡기 감염예방 교육 프로그램은 농촌 지역 노인의 손씻기 및 호흡기위생 수행의 향상에 효과가 있었다(Table 3). - · 부가설 2. 호흡기 감염예방 교육 프로그램에 참여한 중재군은 대조군보다 호흡기 감염예방 구강위생 수행정도가 증가할 것이다.

구강위생의 사전점수와 사후 점수 차이는 중재군 2.51±2.39, 대조군 0.53±3.86으로, 중재군이 대조군보다 구강위생 점수가 더 증가하였으며, 두 집단 간에 유의한 차이가 있었다(t=2.97, p=.004). 따라서 부가설 2는 지지되었다. 즉, 호흡기 감염예방 교육 프로그램은 농촌 지역 노인의 구강위생 수행의 향상에 일부 효과가 있었다(Table 3).

논 의

본 연구에서는 읍 ‧ 면 단위의 농촌 지역 노인의 호흡기 감염예방을 위하여 IMB 모델을 기반 한 호흡기 감염예방 교육 프로그램을 개발하고, 효과를 검증하여 이에 대해 논의하고자 한다.

첫째, 본 연구결과, 호흡기 감염예방 교육 프로그램에 참여한 중재군은 대조군보다 호흡기 감염예방 지식이 유의하게 증가한 것으로 나타났다. 이러한 결과는, 지역사회 노인을 대상으로 IMB모델을 기반으로 호흡기 감염 예방행위 증진 프로그램 중재시 호흡기 감염 및 예방행위에 대한 지식 점수가 증가한 연구(Lee, 2018)와 IMB 모델을 기반으로 노인복지관을 이용하는 지역사회 거주 당뇨병 환자를 대상으로 구강자기관리 프로그램을 실시하여 구강자기관리 지식점수가 상승한 연구(Kim, 2014)결과와 유사하다. 본 연구에서는 호흡기 감염예방에 대한 정보제공을 위하여 시간과 장소의 구애를 받지 않도록 A6 크기의 소책자로 제작하여 교육하였으며, 농촌 지역 노인의 학력 수준과 집중력을 고려하여 소책자의 제목은 큰 글씨로 제시하고 가급적 쉬운 단어를 사용하여 교육하였으며, 주요 핵심단어를 5개 이하로 제시하였다. 또한 농촌 지역 노인의 호흡기 감염예방의 내용과 이해를 위하여 시각적인 그림자료를 사용하여 호흡기 감염예방 교육내용을 단순화한 결과이다. 마지막 시간에는 중요한 부분에 대해 다시 언급하고, 퀴즈를 통하여 중요한 내용을 기억하게 함으로써, 호흡기 감염예방에 대한 지식의 습득을 재확인하도록 하였다.

둘째, 본 연구결과, 호흡기 감염예방 교육 프로그램에 참여한 중재군은 대조군보다 호흡기 감염예방 건강태도가 유의하게 증가한 것으로 나타났다. 이러한 결과는 건강태도와 호흡기 감염예방과 관련된 선행연구가 없어 직접적인 비교는 어렵지만, 비만 중년여성을 대상으로 IMB 모델 기반의 앱기반 무릎골관절염 예방 프로그램에 참여한 대상자의 건강태도가 유의하게 증가하였고(Kang & Kim, 2023) 노인의 건강태도가 높을수록 건강증진 행동이 높다는(Yoon, 2017) 연구결과와 유사하다. 본 연구의 중재 과정에서 농촌 지역 노인들은 개별적으로 물품을 만들어 사용하고 경험을 공유하는 부분에서 만족도가 높았으며, 특히 80세 이상 고령의 대상자들이 더욱더 적극적이었다. 또한, 추후 프로그램 진행 시 참여 의사를 밝히기도 하였다. 즉, 본 연구에서 제공한 동기요인 중재인 호흡기 감염을 위한 물품 제공과 집단토의, 개인별 경험 공유가 대상자의 건강태도 향상에 기여한 것으로 여겨진다

셋째, 호흡기 감염예방 교육 프로그램에 참여한 중재군은 대조군보다 호흡기 감염예방에 대한 지각된 위험이 유의하게 증가한 것으로 나타났다. 이러한 결과는, 지역사회 노인을 대상으로 IMB 모델을 기반으로 호흡기 감염 예방행위 증진 프로그램에 참여한 대상자는 호흡기 감염에 대한 지각된 위험의 점수가 유의하지 않은 결과와 상반된다(Lee, 2018). 본 연구에서는COVID-19의 Pandemic으로 인해 방송매체 등에서 다양한 정보들이 제공되었으며, 교육 중재 시 이득-손실 프레임 메시지에서 이득과 손실에 대한 적절한 메시지 사용으로 건강태도의 신념이 강화되어 호흡기 감염예방에 대한 지각된 위험성이 증가한 것으로 보인다.

넷째, 본 연구에서 호흡기 감염예방 교육 프로그램에 참여한 중재군은 대조군보다 호흡기 감염예방 자기효능감이 유의하게 증가한 것으로 나타났다. 이러한 결과는 호흡기 감염 예방행위 증진에 대한 행동기술을 위해 언어적 설득, 성취경험, 대리경험을 복합적으로 사용한 결과로 여겨진다. 이는 언어적 설득, 성취경험, 대리경험을 복합적으로 사용한 결과 자기효능감이 증가하였다는 선행연구(Lee, 2018)와 장기요양시설 거주노인을 대상으로 구강위생 및 구강건조와 관련한 주차별 프로그램마다 익숙함과 점화자극을 이용한 잇솔질을 위해 구강모형을 통한 시범과 실습 교육을 시행하고, 구강운동은 포스터를 기본으로 하여 시범과 실습, 행동교정 교육을 진행하여 구강위생이 증가했다고 보고한 연구(Moon, 2018)와 유사하다.

다섯째, 본 연구결과, 호흡기 감염예방 교육 프로그램에 참여한 중재군은 대조군보다 호흡기 감염예방 손씻기 및 호흡기 위생 수행 정도가 유의하게 증가한 것으로 나타났다. 이러한 결과는 노인의 건강태도가 높을수록 건강증진 행동이 높다는 연구(Yoon, 2017)와 지역사회 노인을 대상으로 IMB 모델을 기반으로 호흡기 감염 예방행위 증진 프로그램을 적용하여 손씻기 및 호흡기위생 수행정도의 변화량이 증가한 연구(Lee, 2018)와 유사하다. 또한 간호대학 3학년을 대상으로 4주간 사례기반 손위생 교육 프로그램 교육을 받은 대상자의 손위생 이행률은 3주 후 가장 낮게 나타났지만, 4주 이후 증가한(Hwang & Park, 2016) 선행연구의 결과를 지지하고 있다. 본 연구에서는 손씻기와 호흡기 위생에 대한 정보제공과 함께 개인별 손소독제를 만들고 사용하여 경험을 공유하고, 천마스크와 손수건을 제공하여 호흡기 위생에 사용하게 한 것이 수행정도에 긍정적인 효과로 나타난 것으로 보인다.

마지막으로, 본 연구결과, 호흡기 감염예방 교육 프로그램에 참여한 중재군은 대조군보다 호흡기 감염예방 구강위생 수행 정도가 유의하게 증가한 것으로 나타났다. 이러한 결과는 지역사회 노인을 대상으로 IMB 모델을 기반으로 호흡기 감염 예방행위 증진 프로그램을 적용한 연구에서 구강위생 수행정도의 변화량이 증가하였다고 보고한 연구(Lee, 2018)결과와 유사한 결과이다. 이는 본 연구에서 구강모형과 칫솔을 이용한 구체적인 칫솔질에 대해 교육하고, 칫솔의 주기적인 관리방법 등을 교육한 결과로 여겨진다.

호흡기 감염예방과 관련된 대부분의 국내 중재 연구는 도시 지역의 노인복지관을 이용하는 노인, 초 ‧ 중 ‧ 고 대학생에게 손씻기, 호흡기위생, 구강위생을 제공한 것이었다(Noh, 2019; Lee, 2018; Kim, 2017; Hwang & Park, 2016; Son, 2003). 이들 연구에서는 손씻기, 호흡기위생, 구강위생 지식과 행위는 증가하였지만, 이러한 행위가 개별적으로 지속될 수 있도록 하기 위한 동기와 자기효능감을 통한 지속성 등이 결여되어 있었다. 본 연구에서는 호흡기 감염예방 행위의 지속적인 실천에 초점을 두어 호흡기 감염예방 교육을 시행하였고, 농촌 지역 노인이 쉽고 편하게 사용 할 수 있는 물품을 제공하고 개인별로 만들어 보았기에 이전의 강의식 교육으로 진행된 프로그램과 큰 차별성을 갖는다. 프로그램의 중재를 위해서 하나의 방법을 사용한 중재보다는 여러 가지 방법을 사용하면 다양한 장애요인에 대처할 수 있기 때문에 건강행위 변화에 더 효과적이다(Mertz, Dafoe, Walter, Brazil, & Loeb, 2010; Sandora et al., 2005). 이에 본 연구에서는 정보-동기-행동기술(IMB) 모델의 이론에 근거하여 호흡기 감염예방 교육의 참여를 위하여 소책자 제공, 집단토의, 경험공유, 이득-손실 메시지, 대리경험, 성공경험, 언어적 설득, 자가일지 작성의 다양한 방법을 적용하였다 그 결과 대상자의 호흡기 감염예방에 대한 지식향상, 건강태도와 호흡기 감염에 대한 지각된 위험 및 자기효능감이 증가하였고 건강 행위 실천으로 이어진 것으로 보인다.

본 연구의 제한점은 다음과 같다. 첫째, 호흡기 감염예방 교육프로그램의 대상자 선정 시 무작위배정이 이뤄지지 않았으므로 선택 편향을 배제할 수 없다. 둘째, 호흡기 예방활동은 자가보고식 설문지로 측정하여 직접 수행 정도를 확인하지 못한 한계점이 있다. 셋째 연구대상을 일 농촌 지역에 거주하는 노인으로 하여 연구결과를 일반화하는 데 제한점이 있다.

결 론

본 연구는 IMB모델에 기반하여 농촌 지역에 거주하는 노인들을 대상으로 호흡기 감염예방을 위해 개발된 6주간의 교육 프로그램으로, 대상자의 호흡기 감염예방 지식, 건강태도, 호흡기 감염에 대한 지각된 위험, 호흡기 감염예방 자기효능감, 호흡기 감염예방 행위를 높이기에 효과적인 프로그램이었음을 확인하였다.

Acknowledgments

이 논문은 제1저자 양인숙의 박사학위논문을 수정하여 작성한 것임.

This article is a revision of the first author's doctoral thesis from Konkuk University.

CONFLICTS OF INTEREST

The authors declared no conflicts of interest.

References

- An, S., Kim, N. H., & Kim, Y. N. (2019). Comparison of rural and urban health status and medical cost effectiveness and policy tasks (P257). Naju-si Korea: Korea Rural Economic Institute.

-

Benkouiten, S., Brouqui, P., & Gautret, P. (2014). Non-pharmaceutical interventions for the prevention of respiratory tract infections during Hajj pilgrimage. Travel Medicine and Infectious Disease, 12(5), 429-442.

[https://doi.org/10.1016/j.tmaid.2014.06.005]

-

Cha, H. K. (2016). Analysis of adverse reactions to vaccination using the Korea Adverse Event Reporting System (KAERS). Journal of the Korean Wellness Society, 11(3), 459-470.

[https://doi.org/10.21097/ksw.2016.08.11.3.459]

-

Chun, J. D., Ryu, S. Y., Han, M. A., & Park, J. (2013). Comparisons of Health Status and Health Behaviors among the Elderly between Urban and Rural Areas. Journal of Agricultural Medicine & Community Health, 38(3), 182-194.

[https://doi.org/10.5393/JAMCH.2013.38.3.182]

-

Fisher, J. D., & Fisher, W. A. (1992). Changing AIDS-risk behavior. Psychological Bulletin, 111(3), 455-474.

[https://doi.org/10.1037/0033-2909.111.3.455]

-

Han, S. I., Kwon, J. M., Ahn, B.Y., Ahn, J. H., Lee, S. H., Lim, H. J., et al. (2017). A survey on military hand washing knowledge, attitude, and practice: Focusing on the KAP model: Focusing on the KAP model. Journal of the Korea Contents Association, 17(8), 472-482.

[https://doi.org/10.5392/JKCA.2017.17.08.472]

-

Hwang, E. S., & Park, J. H. (2016). The effect of a scenario based hand hygiene education program on hand hygiene knowledge, hand hygiene perception, hand hygiene compliance and hand hygiene method in nursing students. Journal of Korean Academy of Fundamentals of Nursing, 23(2), 194-203.

[https://doi.org/10.7739/jkafn.2016.23.2.194]

- Jeon, E. J. (2017). Development and effectiveness evaluation of diabetes self management mobile application based on IMB model. Unpublished doctoral dissertation, Seoul National University, Seoul.

- Jeong, K. H., Oh, Y. H., Kang, E. N., Kim, J. H., Seon, D. D., Oh, M. A., et al. (2017). 2017 Survey on the Elderly. Sejong: Korea Institute For Health and Social Affairs.

-

Jin, H. K., & Kim, M. J. (2021). A structural model of exercise behavior in patients with heart failure. Korean Journal of Adult Nursing, 33(4), 333-348.

[https://doi.org/10.7475/kjan.2021.33.4.333]

-

Kang, G. S., & Kim, J. S. (2023). Development and effectiveness of an app-based knee osteoarthritis prevention program for obese middle-aged women: Based on the IMB model. Korean Journal of Gerontology, 43(1), 109-128.

[https://doi.org/10.31888/JKGS.2023.43.1.109]

- Kim, H. R. (2016). The effects of the factors influencing the physical health behaviors on people with mental illness based on the theory of triadic influence. Unpublished doctoral dissertation, Ewha Womans University, Seoul.

- Kim, J. K. (2017). Effects of respiratory infectious disease simulationbased education on nursing student's of the knowledge, clinical competency, self-leadership and critical thinking. Unpublished doctoral dissertation, Konyang University, Daejeon.

- Kim, S. A. (2014). The effects of an oral self-care program on knowledge, motivation, self-efficacy, behavior and oral health status in a senior center patients with diabetes. Doctoral dissertation, Seoul National University, Seoul.

- Kim, S. H., & Kim, J. S. (2012). Nurses' knowledge of aspiration pneumonia in the elderly, attitudes toward preventive nursing, and practice. Journal of the Korean Society of Geriatric Nursing, 14(2), 99-108.

- Kim, H. D. (2020). Effects of the Self-management program based on IMB model for Inflammatory Bowel Disease patients. Unpublished doctoral dissertation, Kyungpook National University, Daegu.

- Korea Disease Control and Prevention Agency. (2020, Jun 20). Guidelines for Responding to Class 1 Infectious Diseases Severe Acute Respiratory Syndrome [SARS]. Retrieved June 20, 2020, from https://newsletter1.cafe24.com/kcdc/06/webview/

-

Lee, G. R., Kim, D. R., Lim, H. N., & Kang, K. H. (2020). The effects of the oral care program for improving swallowing function of the elderly using welfare centers on depression, self efficacy, subjective oral health status and swallowing related quality of life. Journal of Korean Academy of Community Health Nursing, 31(2), 166-178.

[https://doi.org/10.12799/jkachn.2020.31.2.166]

- Lee, M. H. (2018). Development and evaluation of a respiratory infection preventive behavior improvement program for community-dwelling older adults. Unpublished doctoral dissertation, Seoul National University, Seoul.

-

Mertz, D., Dafoe, N., Walter, S.D., Brazil, K., & Loeb, M. (2010). Effect of a multifaceted intervention on adherence to hand hygiene among healthcare workers: A cluster-randomized trial. Infection Control and Hospital Epidemiology, 31(11), 1170-1176.

[https://doi.org/10.1086/656592]

- Moon, S. H. (2018). Effect of integrated oral health care program for older adults in long-term care facilities. Unpublished doctoral dissertation, Hanyang University, Seoul

- Noh, N. R. (2019). Effect of cough etiquette education program for prevention of respiratory infectious disease of middle school students. Unpublished doctoral dissertation, Chungnam National University, Daejon.

-

Park, Y. H., Lee, S. H., Yi, Y. M., Lee, C. Y., & Lee, M. H. (2018). Compliance with respiratory infection preventive behaviors and its related factors in older adults using a senior center. Journal of Korean Academy of Community Health Nursing, 29 (3), 322-334.

[https://doi.org/10.12799/jkachn.2018.29.3.322]

-

Qualls, N., Levitt, A., Kanade, N., Wright-Jegede, N., Dopson, S., Biggerstaff, M., et al. (2017). Community mitigation guidelines to prevent pandemic influenza - United States, 2017. MMWR. Recommendations and Reports, 66(1), 1-32.

[https://doi.org/10.15585/mmwr.rr6601a1]

-

Sandora, T. J., Taveras, E. M., Shih, M.-C., Resnick, E. A., Lee, G. M., Ross-Degnan, D., et al. (2005). A randomized, controlled trial of a multifaceted intervention including alcoholbased hand sanitizer and hand-hygiene education to reduce illness transmission in the home. Pediatrics, 116(3), 587-594.

[https://doi.org/10.1542/peds.2005-0199]

-

Siegel, J. D., Rhinehart, E., Jackson, M., & Chiarello, L. (2007). 2007 Guideline for isolation precautions: Preventing transmission of infectious agents in health care settings. American Journal of Infection Control, 35(10), S65-S164.

[https://doi.org/10.1016/j.ajic.2007.10.007]

- Son, M. H. (2003). The effects of an oral health education program on oral health knowledge, oral health behavior, and oral hygiene status of elementary school students. Journal of Korean Community Nursing, 14(1), 24-35.

- Statistics Korea. (2020, June 10). 2020 Statistics on the Aged. Retrieved June 10, 2020, from https://www.kostat.go.kr/board.es?mid=a10301010000&bid=10820&act=view&list_no=385322

- World Health Organization. (2020, May, 3). Coronavirus disease (COVID1 9) pandemic. Retrieved May 3, 2020, from https://www.who.int/europe/emergencies/situations/covid-19

- Yoon, D. H. (2017). The elders attitude for their health and the mediatoted effect in social capital related to health- enhancement relationship. Unpublished doctoral dissertation, Chosun University, Gwangju.