계획된 행동이론 기반 간호대학생의 진로준비행동

Ⓒ 2025 Korean Society of Muscle and Joint Health

Abstract

This study aimed to provide foundational data for improving career preparation behaviors by developing a hypothetical model of factors influencing the career preparation behavior of nursing students.

The study was conducted from August 16 to September 30, 2022. Data were collected from 400 third-and fourth-year students at four nursing colleges in J-do. SPSS 24.0 and AMOS 24.0 were used to assess model fit and test the hypotheses.

Self-directed learning ability, career decision self-efficacy, and nursing professionalism were found to have a statistically significant effect on the career preparation behavior of nursing students.These variables explained 32.0% of the variance in career preparation behavior.

This study is significant as the first to apply the Theory of Planned Behavior model to factors influencing the career preparation behavior of nursing students. Future programs should be developed and implemented, considering both direct and indirect factors that enhance career preparation behavior.

Keywords:

Social support, Self-directed learning as topic, Professionalism, Student, Nursing키워드:

사회적 지지, 자기주도학습, 전문직관, 학생, 간호서 론

1. 연구의 필요성

보건복지부(Misistry of Health and Welfare [MOHW], 2022)에서 발표한 보건의료인력 조사에 따르면 2020년 기준 한국의 면허 간호사는 436,340명으로 2019년보다 5.15% 증가했고 인구 1,000명당 간호사 수 역시 증가추세를 보였다. 그러나 아직도 우리나라는 OECD 간호사 수 평균에도 미치지 못하는 수준으로(Organization for Economic Co-operation and Development [OECD], 2020), 특히 신규간호사 이직률은 2015년 33.9%에서 2019년도 45.5%로 매년 크게 상승하고 있다(Beak, 2020). 이러한 간호 인력확보 문제를 해결하기 위한 방안으로 간호대학 신입생 및 편입생 정원이 확대되고 있으나, 그 효과는 미미한 실정이다. 임상 현장에서의 간호사 부족은 간호 서비스의 질적 저하(Kim & Park, 2020)와 의료 자원의 비효율적 운영을 초래할 수 있으며, 이에 따라 간호인력의 질적 향상을 위한 체계적인 진로 준비과정이 대학 교육단계에서부터 마련될 필요가 있다.

진로준비행동은 합리적이고 적절한 진로결정을 도모하기 위해 수행되는 일련의 과정으로, 이는 진로 결정 이전의 준비 단계뿐만 아니라 결정 이후의 실행단계까지 포함하는 개념이 다(Kim & Kim, 1997). 간호대학생의 경우, 입학과 동시에 특정 직업으로의 진입 가능성이 높아 진로에 대한 심층적 탐색과정이 상대적으로 제한될 수 있다(Kim, Woo, & Park, 2022). 더불어 대학에서 습득한 이론적 지식과 실제 임상 환경 간의 괴리로 인해 심리적 위축감과 부정적 정서를 경험하여 중도탈락이나 이직의 원인이 되기도 한다(Kim, 2018). 따라서 진로준비행동은 간호대학생의 성공적인 진로와 직업적응을 위해 대학생활동안 고려해야 할 중요한 요인이라 할 수 있다.

진로준비행동은 개인이 자신의 진로에 대해 실질적이고 구체적인 행동을 수행하는 것을 의미하며, 이를 효과적으로 수행하기 위해서는 지속적이고 장기적인 노력이 요구된다. Duckworth, Peterson, Matthews 및 Kelly (2007)는 특정 관심 분야에 대한 변함없는 열정을 바탕으로 장기적인 목표를 추구하는 개념인 그릿을 제안하였으며, 이는 전문적 역량 형성에 중요한 요인임을 밝혔다. 개인이 자신의 흥미를 탐색하고 이를 바탕으로 지속적인 노력을 기울이는 과정은 진로 결정에 중요한 역할을 하며, 최근 연구에 따르면 그릿이 높을수록 진로결정 수준이 높고(Kim, K. L., 2021), 취업준비행동에도 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다(Kim et al., 2022).

진로준비행동에는 지속적인 노력이 중요한 요소로 작용하나, 다양한 사회적 지지망을 포함하는 주관적 규범 또한 주요한 영향을 미치는 요인으로 고려될 수 있다. 주관적 규범은 개인이 인식하는 중요한 타인의 긍정적 기대와 동의를 의미하며, 이는 사회적 상호관계를 통해 획득되는 자원, 지원, 격려 등을 포함하는 사회적 지지 개념과 밀접한 연관성을 가진다(Park, 1985). 이에 따라 사회적 지지가 높은 경우, 진로결정 자기효능감과 진로준비행동에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 보고되었다(Jeong, 2021).

진로준비행동에 영향을 미치는 주요 요인으로는 개인의 능력과 신념을 들 수 있다. 즉, 학습자가 스스로 학습을 수행할 수 있는 능력인 자기주도학습능력과 간호직에 대한 개인적 신념을 의미하는 간호전문직관이 이에 해당한다. 자기주도학습능력은 학습자가 학습 과정에서 주도권을 가지고 자신의 인지적, 정서적, 행동적 요소를 조절하며, 스스로 학습 목표를 설정하고 이를 실행한 후 학습 결과를 평가하는 활동을 포함한다(Bae & Lee, 2010). 간호대학생의 경우, 이론교육과 실습교육을 통해 대상자를 이해하고, 독립적인 사고를 바탕으로 임상적 판단을 수행해야 한다. 따라서 간호대학생이 자기주도적 학습자로서 능동적으로 학습하고, 필요한 전문성을 효과적으로 습득하는 능력은 매우 중요하다. 즉, 자기주도학습능력이 높을수록 진로결정 자기효능감(Ahn & Park, 2021)과 진로준비행동(Park, 2019)에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 확인되었다.

한편, 자기주도학습능력이 간호대학생의 자율성과 자신감을 향상시켜 지속적인 학습을 가능하게 한다면, 간호전문직관은 간호 전문직에 대한 체계적 견해와 간호활동 및 직무에 대한 직업적 ‧ 윤리적 신념을 의미한다(Yeun, Kwan, & Ahn, 2005).

간호대학생의 높은 간호전문직관은 전공만족도에 긍정적인 영향을 미치며(Kim, M. H., 2021), 이는 진로결정 자기효능감과 진로준비행동에도 유의미한 정(+)의 영향을 미치는 것으로 보고되었다(Jang, Kwak, & Ahn, 2020).

진로결정 자기효능감은 개인이 자신의 진로를 성공적으로 결정하고 직업에 효과적으로 종사할 수 있다는 신념의 정도를 의미한다(Betz & Klein, 1996). 간호대학생을 대상으로 한 선행연구에 따르면, 진로결정 자기효능감이 높은 경우 셀프리더십, 전공만족도, 진로준비행동 수준이 유의미하게 높은 것으로 나타났으며(Kim, M. H., 2021), 또한 사회적 지지 및 진로결과기대와 정적 상관관계를 보이는 것으로 확인되었다(Jeong, 2021). 이에 본 연구는 간호대학생의 진로준비행동에 영향을 미치는 변인간의 경로를 확인하고, 직 ‧ 간접적인 인과관계를 규명함으로써, 간호대학에서 진로준비행동 촉진을 위한 상담 및 교육활동을 위한 기초자료를 제공하고자 한다.

2. 연구목적

간호대학생의 진로준비행동을 설명하고 예측할 수 있는 구조모형을 설정한 후, 해당 모형의 적합성을 검증함으로써 진로준비행동에 영향을 미치는 요인들의 인과적 관계 및 강도를 규명하기 위함이다.

3. 연구의 개념적 기틀과 가설적 모형

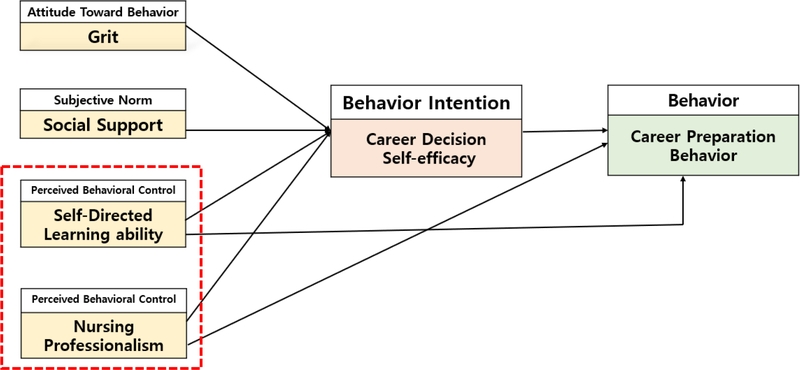

본 연구는 Ajzen (2002)의 계획된 행동이론(Theory of Planned Behavior, TPB)을 기반으로 간호대학생의 진로준비행동을 예측하고자 한다. 계획된 행동이론(TPB)에 따르면, 태도, 주관적규범, 인지된 행위통제가 행동 의도에 영향을 미치며, 궁극적으로 행동을 예측하는 데 기여한다. TPB 모델의 구성 개념 중 본 연구에서는 행위에 대한 태도를 그릿, 주관적규범을 사회적 지지, 인지된 행위통제 중 행동통제력을 자기주도학습능력, 자기확신을 간호전문직관으로 설정하였다. 또한, 행위의도를 진로결정 자기효능감으로, 행동을 진로준비행동으로 정의하였다(Figure 1).

연구방법

1. 연구설계

Ajzen (2002)의 계획된 행동이론과 문헌고찰을 토대로 간호대학생의 진로준비행동에 대한 가설적 모형을 제시하고, 모형 적합도와 제시된 가설을 검증하기 위한 구조방정식 구축 연구이다.

2. 연구대상

본 연구는 J도에 소재한 간호대학에 재학 중인 3, 4학년 학생을 근접 모집단으로 설정하였다. 진로준비행동은 학년의 차이가 영향을 미친다는 선행연구(Kim, M. S., 2021)를 근거로 간호대학생 3, 4 학년을 대상자로 하였다. 본 연구의 목적과 질문의 내용을 이해하고 연구참여에 서면 동의한 대상자를 편의추출하였다. 표본은 이론교육과 임상실습 환경의 유사성을 고려하여 동질성과 연구결과의 일반화 가능성을 높이기 위해 인근 지역에 위치한 4개 대학의 간호대학생을 대상으로 선정하였다.

구조방정식 모형의 표본 수 산정 시 200~400개 정도가 권장(Yu, 2012)되고 있으나, 탈락률을 고려하여 본 연구에서는 460부를 배부하여 451부를 회수하였다. 회수된 설문지 중 응답이 불성실하거나, 결측치가 10% 이상인 51부를 제외하여 400부를 최종 분석에 사용하였다.

3. 연구도구

진로준비행동 측정도구는 Kim과 Kim (1997)이 개발하고 Lee (2003)가 대학생을 대상으로 수정 ‧ 보완한 도구로 원저자의 허락을 받아 사용하였다. 하위항목으로 정보수집행동 6문항, 도구준비행동 5문항, 목표달성행동 7문항으로 총 18개 문항, 4점 척도로 구성되어 있다. 각 문항은 ‘전혀 그렇지 않다’ 1점에서 ‘매우 그렇다’ 4점으로 측정하며, 점수가 높을수록 진로준비행동이 높음을 의미한다. 도구 개발 당시 신뢰도 Cronbach’s⍺는 .84였으며, 간호대학생을 대상으로 연구한 Kim (2021)의 연구에서 .87, 본 연구에서는 .89였다.

그릿 측정도구는 Duckworth 등(2007)이 개발한 도구를 Lee (2015)가 한국어로 번안한 도구를 원저자에게 허락을 받아 사용하였다. 하위항목은 흥미일관성과 노력지속성 각 6문항씩 총 12문항으로 구성되어 있다. 흥미일관성 6문항은 모두 역문항으로 구성되어 있다. 각 문항은 ‘전혀 그렇지 않다’ 1점에서 ‘매우 그렇다’ 5점으로 측정하며, 점수가 높을수록 그릿이 높음을 의미한다. 도구 개발 당시 신뢰도 Cronbach’s ⍺는 .73 ~.83, Lee (2015)의 연구에서 .79, 간호대학생을 대상으로 연구한 Kim, Y.(2021)의 연구에서 .80, 본 연구에서는 .71이었다.

사회적 지지는 Park (1985)이 개발한 도구를 저자의 허락을 받아 사용하였다. 하위항목은 정서적 지지 7문항, 정보적 지지 6문항, 물질적 지지 6문항, 평가적 지지 6문항으로 총 25문항으로 구성되어 있다. 각 문항은 ‘전혀 그렇지 않다’ 1점에서 ‘매우그렇다’ 5점으로 측정하며, 점수가 높을수록 사회적 지지가 높음을 의미한다. 도구 개발 당시 신뢰도 Cronbach’s ⍺는 .95였으며, 간호대학생을 대상으로 연구한 Jeong (2021)의 연구에서 .94, 본 연구에서는 .95였다.

자기주도학습능력은 Bae와 Lee (2010)가 개발한 도구를 저자의 허락을 받아 사용하였다. 하위항목으로는 학습과정관리, 학습결과관리, 학습동기, 자아개념, 학습활동의 지속성, 학습자원 이용관리, 학습환경조성 각 3문항씩 7개 요인으로 총 21문항으로 구성되어 있다. 각 문항은 ‘전혀 그렇지 않다’ 1점에서 ‘매우 그렇다’ 5점으로 측정하며, 점수가 높을수록 자기주도학습능력이 높음을 의미한다. 도구 개발 당시 신뢰도 Cronbach’s ⍺는 .95, 간호대학생을 대상으로 연구한 Lee와 Kim (2021)의 연구에서는 .87, 본 연구에서는 .92였다.

간호전문직관은 Yeun 등(2005)이 개발한 도구를 Han, Kim과 Yun (2008)이 수정 ‧ 보완한 도구를 저자의 허락을 받고 사용하였다. 하위항목으로는 전문직 자아개념 6문항, 사회적 인식 5문항, 간호의 전문성 3문항, 간호계의 역할 2문항, 간호의 독자성 2문항으로 총 18문항으로 구성되어 있다. 각 문항은 ‘전혀그렇지 않다’ 1점에서 ‘매우 그렇다’ 5점으로 측정하며 점수가높을수록 간호전문직관이 높음을 의미한다. 도구 개발 당시 신뢰도 Cronbach’s ⍺는 .92, 간호대학생을 대상으로 연구한 Park과 Park (2021)의 연구에서는 .87, 본 연구에서는 .79였다.

진로결정 자기효능감은 Betz와 Klein (1996)이 개발한 Career decision self-efficacy scale을 Lee와 Lee (2000)가 준거타당도를 이용하여 5개의 하위요인 및 타당도를 검정한 도구를 원저자에게 125달러에 구입하여 사용하였다. 하위항목으로는 자기평가, 정보수집, 목표설정, 진로계획, 문제해결 각 5문항씩 총 25문항으로 구성되어 있다. 각 문항은 ‘전혀 그렇지않다’ 1점에서 ‘매우 그렇다’ 5점으로 측정하며 점수가 높을수록 진로결정 자기효능감이 높음을 의미한다. 도구 개발 당시 신뢰도 Cronbach’s ⍺는 .93, 한국어 번역판 Lee와 Lee (2000)의 연구에서는 .92, 간호대학생을 대상으로 연구한 Choi와 Jung (2018)의 연구에서는 .92, 본 연구에서는 .93이었다.

4. 자료수집

본 연구는 2022년 08월 16일부터 9월 30일까지, 구조화된 자기 기입식 설문지를 이용하여 자료를 수집하였다. 본 연구자가 J도에 소재한 4곳의 간호대학교를 방문하여 간호학과 학과장에게 자료수집에 대한 협조와 승인을 받은 후 연구를 수행하였다. 수업이 끝난 후 쉬는 시간에 강의실에 들어가 양해를 구하고 자료수집 전 연구 내용 및 목적을 설명하였고, 자발적으로 연구참여에 동의한 자에게만 서면 동의를 받은 후 진행하였다. 설문지를 배포한 후 대상자가 직접 기록하도록 하였으며, 응답 즉시 회수하였다. 연구참여자에게는 감사의 의미로 소정의 선물을 제공하였다.

5. 자료분석

본 연구에서 수집된 자료는 SPSS/WIN 24.0 프로그램과 IBM AMOS 24.0을 이용하였다. 일반적 특성은 기술통계, 변수의 정규성 검증은 왜도와 첨도, 신뢰도는 Cronbach’s ⍺로검증하였다. 측정변수간 상관관계는 Pearson's correlation coefficient로 분석하였으며, 다중공선성은 Variance Inflation Factor (VIF)와 Tolerance로 확인하였다. 가설적 모형 적합도는 x2, df, Comparative Fit Index (CFI), Tucker Lewis Index (TLI), Incremental Fit Index (IFI), Root Meanquare Square Error of Approzimation (RMSEA), Standardized Root mean Square Residual (SRMR)을 이용하였다. 간호대학생의 진로준비행동에 영향을 미치는 직 ‧ 간접효과의 유의성을 검증하기 위해서 부트스트랩 ML 방법으로 5,000을 resampling하여 bias corrected 95% Confidence Level (CL)을 계산하여 검증하였다.

6. 윤리적 고려

본 연구는 연구대상자의 권익보호를 위하여 D대학교의 생명윤리심의위원회의 심의를 거쳐 승인(IRB No. 1040708-202203-SB-008) 받은 후 시행되었으며, 연구대상자에게 본 연구의 목적과 과정을 설명한 후 연구참여 동의를 서면으로 받고 진행하였다. 서면동의서는 연구의 목적, 절차, 자료의 익명성, 개인정보에 대한 보호와 폐기 절차, 연구참여 도중 언제든지 철회 할 수 있음을 서면으로 명시하였다. 또한 대상자의 익명성을 보장하며, 참여하지 않아도 어떠한 불이익이 없음을 설명하였다. 설문 작성은 10~15분 정도 소요되고, 개인정보 보호를 위하여 신원을 확인할 수 있는 어떠한 자료수집을 포함하지 않으며, 추후에도 연구결과를 연구 이외의 목적으로 사용하지 않을 것임을 공지하였다. 작성된 설문지는 개별 밀봉용 봉투에 담아 회수하였고 연구가 종료되는 시점부터 3년 후 모든 자료는 폐기할 예정이다.

연구결과

1. 연구대상자의 일반적 특성

본 연구대상자의 일반적 특성은 다음과 같다(Table 1). 성별은 남성 18.2%(73명), 여성 81.8%(327명)로 나타났고, 지원동기별로는 안정적인 직업이기 때문에 24.8%(99명), 유리한 취업 때문에 24.0%(96명), 부모님(주위) 권유 때문에 21.5%(86명), 적성과 흥미에 맞아서 17.5%(70명), 가치 있는 직업이기 때문에 9.8%(39명), 성적에 맞추어서 2.4%(10명)로 나타났다. 대학생활 만족도별로는 매우 만족 7.8%(31명), 보통 73.5%(294명), 불만족 18.7%(75명)로 나타났고, 근로경험은 38.5%(154명), 없다 61.5%(246명)로 나타났다.

2. 측정변수의 서술적 통계 및 정규성 검증

측정변수의 서술적 통계와 정규성 검증의 결과는 다음과 같다(Table 2). 그릿의 평균 점수는 5점 만점에 3.06±0.62로 나타났고, 사회적 지지의 평균 점수는 5점 만점에 3.87±0.62의 점수를 보였다. 자기주도학습능력의 평균 점수는 5점 만점에 3.52±0.61로 나타났고, 간호전문직관의 평균 점수는 5점 만점의 3.83±0.53의 점수를 보였다. 진로결정 자기효능감의 평균 점수는 5점 만점에 3.64±0.61의 점수로 나타났고, 진로준비행동의 평균 점수는 4점 만점에 2.52±0.64로 확인되었다.

왜도와 첨도값으로 각 변수의 정규성을 검정하였다. 왜도의 범위는 -0.94~0.22, 첨도의 범위는 -0.25~2.58로 기준값을 충족하는 것으로 나타나 정규성을 만족하고 있는 것으로 확인되었다.

3. 가설모형의 적합도 검증

측정변수인 그릿, 사회적 지지, 자기주도학습능력, 간호전문직관, 진로결정 자기효능감, 진로준비행동에 대한 타당도를 검증하기 위해 확인적 요인분석을 개념신뢰도(Construct Reliability, CR) ≥.70, 평균분산추출(Average Variance Extracted, AVE) ≥.50을 기준으로 검증하였다. CR 값은 .75~.98로 모든 변수들이 .70 이상으로 나타났고, AVE 값은 .61~.91로 .50 이상으로 나타나 집중타당성은 확보한 것으로 나타났다. 또한 판별타당성을 확보하기 위해서는 AVE 값이 변수들 간의 상관계수의 제곱 값보다 커야 한다. 각 변수들 중 가장 높은 상관계수 값은 그릿과 자기주도학습능력 간의 상관계수 값인 .76이다. 이의 제곱 값은 .58로 모든 변수들의 AVE값이 이 값보다 커야 한다. 계산 결과 모든 변수들의 AVE값은 .58보다 높은 수치로 나타나 판별타당성 역시 확보한 것으로 나타났다(Table 2).

가설적 모형에 대한 검증결과 x2=1,111.92 (p<.001), df=284, CFI=.90, TLI=.88, IFI=.90, RMSEA=.08, SRMR=.06으로 나타나 적합도 지수가 대체로 양호하였으나 일부 지수의 경우 권장기준을 충족하지 못했다. 이에 따라 모형의 적합도를 개선하기 위해 AMOS에서 제시된 수정지수를 토대로 모형을 수정하였다. 수정 후 모형의 적합도 검증결과 x2=1,011.80 (p<.001), df=260, CFI=.91, TLI=.89, IFI=.91, RMSEA=.09, SRMR=.06으로 나타나 최종모형으로 확정하였다.

4. 가설적 모형의 효과 분석

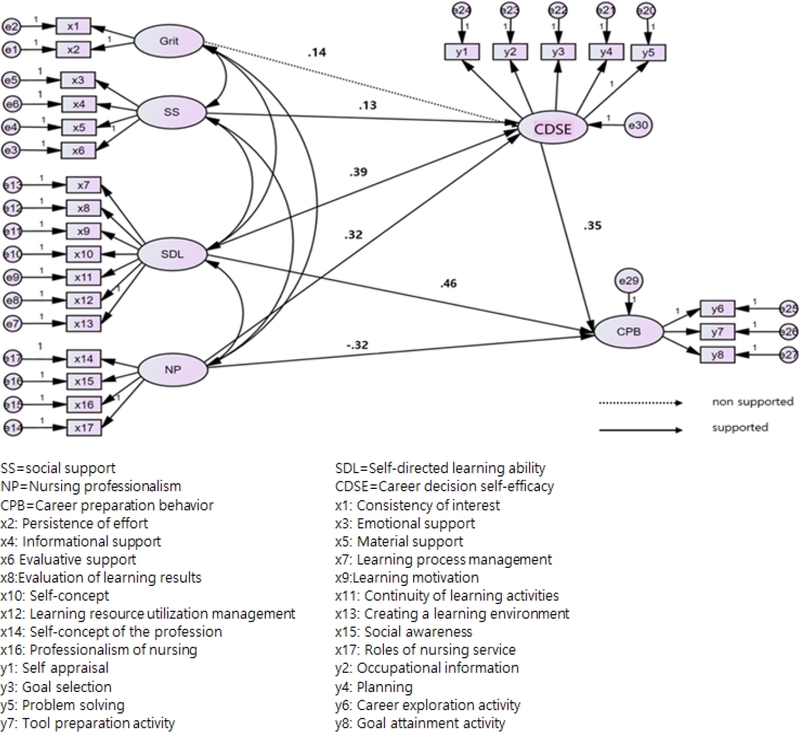

잠재변수 간의 효과를 확인하기 위해 부트스트레핑(Bootstrapping) 방법을 통해 통계적 유의성을 확인한 결과, 진로결정 자기효능감에 사회적 지지는 직접효과(β=.13, p=.014), 총효과(β=.13, p=.014), 자기주도학습능력은 직접효과(β=.39, p=.015), 총효과(β=.39, p=.015), 간호전문직관은 직접효과(β=.32, p=.002), 총효과(β=.32, p=.002)를 나타났다. 진로준비행동에 사회적 지지는 간접효과(β=.05, p=.011), 자기주도학습능력은 직접효과(β=.46, p=.011), 간접효과(β=.14, p=.010), 총효과(β=.60, p=.006), 간호전문직관은 직접효과(β=-.32, p=.007), 간접효과(β=.11, p=.004), 총효과(β=-.20, p=.050), 진로결정 자기효능감은 직접효과(β=.35, p=.005), 총효과(β=.35, p=.005)로나타났다. 총 7개의 경로 중 5개의 경로가 유의하였으며, 설명력은 32.0%로 나타났다(Figure 2, Table 3).

논 의

본 연구는 Ajzen (2002)의 계획된 행동이론(Theory of planned Behavior, TPB) 모델을 기반으로 간호대학생의 진로준비행동을 설명하는 요인들로 가설적 모형을 검증하였다. 연구모형의 적합도가 양호하며, TPB 모델에서 제시한 사회적 지지, 자기주도학습능력, 간호전문직관, 진로결정 자기효능감이 진로준비행동을 32.0% 설명하였다.

본 연구에서는 그릿이 진로결정 자기효능감에 유의한 영향을 미치지 않는 것으로 나타났으며, 이는 선행연구(Kim, Y., 2021)와 차이를 보인다. 이러한 결과의 차이는 연구대상자의 특성과 연구 환경이 다르기 때문에 직접적인 비교가 제한될 수 있다. 비록 본 연구에서 그릿의 영향이 통계적으로 유의하지 않았으나, 선행연구(Duckworth et al., 2007; Kim, Y., 2021)에서는 그릿이 개인의 흥미를 인식하고 지속적인 노력을 통해 끈기를 발휘하는 데 기여함으로써 임상 실무 환경 적응과 중도 탈락률 감소에 중요한 역할을 한다고 보고된 바 있다. 특히 본 연구에서는 간호대학생의 흥미 일관성이 노력 지속성에 비해 상대적으로 낮게 나타났으며, 이는 간호대학생 시기부터 간호학에 대한 심층적 이해를 증진하고, 전문직 간호사로서의 일관된 흥미와 열정을 유지할 수 있도록 교육적 개입이 필요함을 시사한다. 따라서 간호대학생의 그릿을 강화할 수 있는 구체적인 교육적 방안을 마련하는 것이 중요하며, 향후 연구에서는 그릿이 진로준비행동 및 진로결정 자기효능감과 어떠한 방식으로상호작용하는지를 보다 면밀히 규명할 필요가 있다.

사회적 지지는 진로결정 자기효능감을 매개하여 진로준비행동에 간접적 효과를 미치는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 사회적 지지가 진로결정 자기효능감에 정적인 영향을 미친다는 선행연구(Kim, 2018)를 지지하고, 진로준비행동 전략을 수립할 때 개인의 노력뿐만 아니라 지지체계의 실질적인 지원이 중요함을 시사한다. 따라서 진로준비행동을 위해 대학 및 학과 차원에서 진로정보제공, 전문가들의 상담 지원 등 적극적인 지원이 이루어진다면 진로준비행동에 긍정적인 영향을 미칠 수 있을 것이다. 따라서 간호대학생의 사회적 지지를 강화할 수 있는 교육 프로그램, 멘토링, 동아리 활동 등 학교 및 학과 차원의 체계적인 지원 방안 마련이 필요하다.

자기주도학습능력은 진로준비행동에 정(+)적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 자기주도학습능력이 높을수록 진로준비행동도 증가한다는 선행연구(Park, 2019)의 결과를 지지한다. 자기주도학습능력은 간호대학생 스스로 학습의 주체가 되어 목표를 설정하고, 실행하며, 평가하는 능력을 의미하므로, 이는 목표 지향적이고 지속적인 행동을 요구하는 진로준비행동과도 밀접한 관련이 있다고 해석할 수 있다. 따라서 대학생 시기부터 작은 성취 경험을 제공하여 목표를 설정하고 이를 실현하는 경험을 축적하는 것이 중요함을 시사한다. 이를 위해 대학 및 전공 차원에서 학습 공동체와 학습 튜터링 프로그램을 활성화하여 학생들이 스스로 목표를 설정하고 추진 계획을 수립하며, 실행과 평가까지의 전 과정을 주도적으로 수행할 수 있도록 지원할 필요가 있다. 또한, 자기주도학습능력 강화를 위한 동기 부여 프로그램을 개발 ‧ 적용하여 학생들의 진로준비행동을 촉진하는 방안을 적극적으로 모색해야 할 것이다.

간호전문직관은 진로준비행동에 부(-)적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 본 연구결과는 간호전문직관이 진로준비행동에 유의한 영향을 미치지 않는다고 보고한 Kim, M. H. (2021)의 연구와 차이가 있으나, 간호전문직관이 진로결정 자기효능감을 매개로 진로준비행동으로 이어진다는 구조적 과정은 선행연구(Jang et al., 2021)와 유사한 맥락을 보인다. 일반적으로 간호대학생의 간호전문직관은 간호이론 교육과 임상실습을 경험하면서 강화되지만(Yeun et al., 2005), 과중한 학습량과 임상실습 과정에서의 현실 충격이 간호전문직에 대한 갈등을 유발하고 부정적인 이미지를 증가시킨다는 선행연구(Choi & Dong, 2018)와 본 연구결과가 일치한다. 특히 간호대학생은 입학과 동시에 진로가 정해져 있다고 인식하는 경향이 강하여, 타 전공 학생들에 비해 진로준비행동 수준이 낮은특징을 보이며(Kim, K. L., 2021), 이러한 요인이 간호전문직관이 진로준비행동에 부정적인 영향을 미친 것으로 해석될 수있다. 또한, 간호전문직관이 올바르게 형성되지 않을 경우 간호사를 하나의 전문직으로 인식하기보다 취업을 위한 도구적직업인으로 간주하는 경향이 나타날 수 있으며, 이로 인해 간호전문직관과 진로준비행동 간 부(-)적 상관관계가 형성될 가능성이 있다. TPB 모델을 적용한 간호전문직관 관련 선행연구가부족하여 직접적인 비교는 어려우나, 본 연구의 대상자는 비대면 교육을 경험하면서 간호전문직관을 형성할 기회가 제한되었을 가능성도 배제하지 못한다.

비록 본 연구에서 간호전문직관과 진로준비행동 간 부(-)적인 관계가 확인되었으나, 선행연구(Kim, M. H., 2021)에 따르면 간호전문직관은 임상 현장에서 직무 만족도와 조직 몰입 등에 긍정적인 영향을 미치는 요인으로 보고된 바 있으며, 이는 간호사의 직업 지속성을 높이고 간호 분야 이탈을 방지하는 중요한 요인이 될 수 있다. 따라서 간호대학생들이 긍정적인 간호전문직관을 형성할 수 있도록 교육과정 내에서 전문직 정체성을 강화하는 노력이 요구된다. 이를 위해 지도력이 강한 교수자와 긍정적인 역할 모델이 되는 선배 간호사들이 적극적으로 개입하여, 교육과 프로그램을 통해 간호전문직에 대한 올바른 가치관을 정립할 수 있도록 지원해야 한다. 또한, 간호교육기관에서는 다양한 사례 기반 학습과 전문직 관련 이론 및 실습 교육을 강화하여 학생들이 간호전문직을 단순한 취업 수단이 아닌 전문 직업인으로 인식할 수 있도록 적극적인 노력을 기울여야 할 것이다.

간호대학생의 진로결정 자기효능감과 진로준비행동 간의 경로 분석 결과, 진로결정 자기효능감은 진로준비행동에 정적인 영향을 미치는 요인으로 나타났다. 이러한 결과는 진로결정 자기효능감이 진로준비행동에 유의한 영향을 미친다고 보고한 선행연구(Kim, M. H., 2021)와 일치하며, 진로준비행동을 예측할 수 있는 가장 결정적인 변인으로 확인한 연구(Choi & Jung, 2018)와도 맥을 같이한다. 이러한 결과는 인간이 행동을 결정할 때 행위 의도가 가장 중요한 요인으로 작용한다는 이론적 근거를 뒷받침하며, 진로결정 자기효능감을 강화하는 것이 간호대학생의 진로준비행동을 촉진하는 핵심 전략이 될 수 있음을 시사한다. 따라서 교과과정 내에서 진로결정 자기효능감을 증진할 수 있는 교육적 개입이 필요하며, 비교과 과정에서도 진로 상담 및 체험 프로그램을 적극적으로 적용하는 방안을 검토해야 할 것이다.

결 론

본 연구는 TPB 모델을 기반으로 간호대학생의 진로준비행동 구조모형을 구축하고 관련 변인간의 직 ․ 간접적인 관계와 효과를 설명함으로써 진로준비행동에 대한 연구의 근거를 제공하였다. 또한 진로준비행동을 설명하는 연구에서는 처음으로 TPB 모델의 이론적 접근을 시도함으로써 진로준비행동을 통합적으로 설명하는 가설적 연구였다는 점에서 의의가 있다. 이를 토대로 간호대학생의 진로준비행동을 촉진시키기 위한 방안을 다음과 같이 제안한다. 간호대학생의 진로준비행동을 증진시키기 위해 간호교육현장에서 자기주도학습능력 강화를 위한 학습공동체, 학습 튜터링 및 동아리 등을 마련해야 한다. 또한 명확한 간호전문직관을 형성할 수 있도록 선·후배 만남을 주선하고, 이론과 실습 교육을 통해 간호에 대한 긍정적인 신념과 믿음을 키울 수 있도록 도와야 한다. 나아가 진로결정 자기효능감을 강화하기 위한 많은 교과과정과 비교과 과정의 진로상담 및 관련 프로그램의 적용 등을 제안한다.

본 연구는 일 지역의 4개 대학의 간호대학생을 대상으로 편의 표집하여 연구결과 해석시 일반화에 제한이 있어 추후 다양한 지역의 간호대학생으로 표본 수를 확대한 반복 연구를 제언한다. 또한 연구대상자의 성비가 불균형하여 연구결과 해석에 신중을 기해야 한다. 본 연구에서 다루지 않았던 다양한 변인에 대한 추가 탐색을 통해 다각적 측면에서 TPB 모델을 기반으로 관계를 검정하는 모형 구축 연구를 제언한다.

Acknowledgments

이 논문은 제1저자 정미의 박사학위논문을 수정하여 작성한 것임.

This article is a revision of the first author's doctoral thesis from Dongshin University.

CONFLICTS OF INTEREST

The authors declared no conflicts of interest.

References

-

Ahn, M. N., & Park, M. K. (2021). The effects of career decision making self-efficacy, self leadership, social support on selfdirected learning in nursing students. Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society, 22(12), 246-255.

[https://doi.org/10.5762/KAIS.2021.22.12.246]

-

Ajzen, I. (2002). Perceived behavioral control, self-efficacy, locus of control, and the theory of planned behavior. Journal of Applied Social Psychology, 32(4), 665-683.

[https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.2002.tb00236.x]

-

Bae, E. K., & Lee, M. Y. (2010). The development of the self-directed learning ability inventory for employees in HRD companies. The Korea Journal of Human Resource Development Quarterly, 12(3), 1-26.

[https://doi.org/10.18211/kjhrdq.2010.12.3.001]

- Beak, C. K. (2020). One in two new nurses leave hospitals within a year. Nurse Times. Retrieved March 5, 2020, from https://www.fornurse.co.kr/news/articleView.html?idxno=980

-

Betz, N., & Klein, K. (1996). Relationships among measures of career self-efficacy, generalized self-efficacy, and global selfesteem. Journal of Career Assessment, 4(3), 285-298.

[https://doi.org/10.1177/106907279600400304]

-

Choi, H. J., & Jung, K. I. (2018). Moderating effects of career decision-making self-efficacy and social support in the relationship between career barriers and job-seeking stress among nursing students preparing for employment. Journal of Korean Academy of Nursing Administration, 24(1), 61-72.

[https://doi.org/10.11111/jkana.2018.24.1.61]

-

Choi, M. S., & Dong, H. J. (2018). A study on changes of confidence in core basic nursing skill by each period of clinical practicum of nursing students. The Society of Digital Policy & Management, 16(9), 329-338.

[https://doi.org/10.14400/JDC.2018.16.9.329]

-

Duckworth, A. L., Peterson, C., Matthews, M. D., & Kelly, D. R. (2007). Grit: Perseverance and passion for long-term goals. Journal of Personality and Social Psychology, 92(6), 1087-1101.

[https://doi.org/10.1037/0022-3514.92.6.1087]

-

Han, S. S., Kim, M. H., & Yun, E. K. (2008). Factors affecting nursing professionalism. The Journal of Korean Academic Society of Nursing Education, 14(1), 73-79.

[https://doi.org/10.5977/JKASNE.2008.14.1.073]

-

Jang, M. H., Kwak, M. S., & Ahn, J. R. (2020). The relationship between nursing professionalism and career preparation behavior of nursing college students: the mediating effect of career decision-making self-efficacy. The Journal of Vocational Education Research, 39(1), 1-18.

[https://doi.org/10.37210/JVER.2020.39.1.1]

-

Jeong, Y. J. (2021). Relationship between social support and career preparation behavior in nursing students: mediating effects of career decision-making self-efficacy and career outcome expectation. Korean Association For Learner-Centered Curriculum And Instruction, 21(16), 735-748.

[https://doi.org/10.22251/jlcci.2021.21.16.735]

- Kim, B. H., & Kim, K. H. (1997). Career decision level and career preparation behavior of the college students. The Korean Journal of Counseling and Psychotherapy, 9(1), 311-333.

-

Kim, E. A., Woo, S. J., & Park, K. I. (2022). A convergence study about the influence of self-management competency, and grit on employment preparation behavior of graduate school of nursing students. Journal of the Korea Convergence Society, 13(1), 437-445.

[https://doi.org/10.15207/JKCS.2022.13.01.437]

- Kim, K. H. (2018). Structural equation model of career preparation behavior in nursing students. Unpublished doctoral dissertation, Chonnam National University, Gwangju.

-

Kim, K. L. (2021). The relationship between the preparation behavior, career decision level, and grit of undergraduate students. The Korean Society of Culture and Convergence, 43(12), 941-958.

[https://doi.org/10.33645/cnc.2021.12.43.12.941]

- Kim, M. H. (2021). The structural relationships among nursing student's major satisfaction, self-leadership, nursing professionalism, career decision-making self-efficacy, and career preparation behavior. Unpublished doctoral dissertation, Pukyong National University, Busan.

-

Kim, M. S. (2021). The influence of self-control, social responsibility, and transformational leadership on career preparation behavior of nursing students. Journal of Korean Academy of Nursing Administration, 27(4), 248-258.

[https://doi.org/10.11111/jkana.2021.27.4.248]

-

Kim, S. H., & Park, H. O. (2020). Effects of ego-resilience, nursing professionalism, and empathy on clinical competency of general hospital nurses. The Journal of Korean Academic Society of Nursing Education, 26(2), 101-110.

[https://doi.org/10.5977/jkasne.2020.26.2.101]

-

Kim, Y. J. (2021). Influence of grit, career decision-making self-efficacy, career preparation behavior on job-seeking stress of nursing students. Journal of the Korea Entertainment Industry Association, 15(7), 193-204.

[https://doi.org/10.21184/jkeia.2021.10.15.7.193]

- Lee, K. H., & Lee, H. J. (2000). The effects of career self efficacy in predicting the level of career attitude maturity of college students. Korean Journal of Psychology, 12(1), 127-136.

- Lee, M. S. (2003). Analysis of relationship among career self-efficacy,career barriers perception, and career preparation behavior of college students. Unpublished master's thesis, Jeonju University, Jeonju.

- Lee, S. R. (2015). Effect of grit, deliberate practice and contingencies of self-worth on academic achievement. Unpublished master's thesis, Yonsei University, Seoul.

-

Lee, S. Y., & Kim, J. Y. (2021). Growth mindset, grit and self-directed learning ability of nursing students in online education. Journal of the Korean Applied Science and Technology, 38 (2), 567-578.

[https://doi.org/10.12925/jkocs.2021.38.2.567]

- Ministry of Health and Welfare. (2022, July). 2021 health and welfare statistical yearbook (Issue Brief No. 241). Seoul, DC: Author.

- Organization for Economic Co-operation and Development. (2020). Nurses (indicator). OECD Health Statistics. Retrieved April 11, 2025, from http://www.oecd.org/en/data/indicators/nurses.html

- Park, J. W. (1985). A work study for the development of a social support scale. Unpublished doctoral thesis, Yonsei University, Seoul.

-

Park, J. Y. (2019). Analysis of the structural relationship among college students' self-directed learning, career decision making, career preparation behavior. Journal of Educational Studies, 50(4), 257-274.

[https://doi.org/10.15854/jes.2019.12.50.4.257]

-

Park, S. J., & Park, I. S. (2021). A study on the influence of nursing professional value and self-leadership of nursing student on career preparation behavior. Journal of Employment and Career, 11(3), 67-87.

[https://doi.org/10.35273/jec.2021.11.3.004]

-

Yeun, E. J., Kwon, Y. M., & Ahn, O. H. (2005). Development of a nursing professional values scale. Journal of Korean Academy of Nursing, 35(6), 1091-1100.

[https://doi.org/10.4040/jkan.2005.35.6.1091]

- Yu, J. P. (2012). Structural equation modeling: Concept and understanding. Seoul: Hannarae.