임상적 악화상황에서 간호사의 상황인식 개념분석

ⓒ 2024 Korean Society of Muscle and Joint Health

Abstract

This study aimed to clarify nurses’ situation awareness regarding clinical deterioration.

Using Walker and Avant’s (2019) conceptual analysis, 20 articles were selected and analyzed from a review of the literature on situation awareness as used in dictionaries, other disciplines, and nursing.

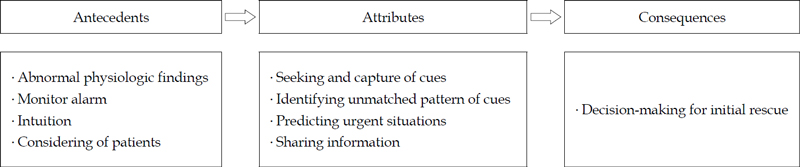

The attributes of the nurses’ situation awareness concepts in clinical deterioration were seeking and capturing cues, identifying unmatched patterns of cues, predicting urgent situations, and sharing information. The antecedents were abnormal vital signs, monitoring alarms, and intuition, which prevented rescue failures.

Considering the antecedents, attributes, and consequences identified in this study, developing educational programs and assessment tools to improve nurses’ situation awareness regarding clinical deterioration may effectively prevent rescue failures.

Keywords:

Nurse, Situation awareness, Concept analysis, Clinical deterioration키워드:

간호사, 상황인식, 개념분석, 임상악화서 론

1. 연구의 필요성

임상적 악화(clinical deterioration)란 환자가 다장기부전이나 입원 기간 연장, 장애, 사망 등의 상태로 나빠지는 것으로(Jones et al., 2013), 생리적 보상능력이 저하됨에 따라 환자에게 주·객관적인 불안정한 혈역학적 소견이 나타나는 상태이다(Padilla & Mayo, 2018). 병원에서 발생한 심정지나 호흡정지 환자의 최대 84%에서 사건 발생 8~48시간 전에 이미 심박동수나 호흡수의 증가, 혈압의 감소와 같은 비정상적 활력징후를 보였으나(Kause et al., 2004), 의료인이 이러한 악화 증상이나 징후를 조기에 발견하지 못하여 중환자실 입실이나 심정지 또는 사망에 이르게 하는 심각한 구조 실패를 초래한다(Burke, Downey, & Almoudaris, 2020). 이러한 구조 실패는 환자안전을 위헙하고 있어서 의료인이 임상적으로 악화되는 환자를 조기에 인지하고, 대응하여 구조 실패를 예방하도록 하기 위한 노력이 필요하다.

악화되고 있는 환자에 대한 구조 실패에는 의료인의 비기술적 술기의 부족이 주요한 문제로 대두되었고 그 중에서도 상황인식의 부족이 구조 실패의 가능성을 높이는 것으로 나타났다(Donaldson, Ricciardi, Sheridan, & Tartaglia, 2021). 상황인식은 환자가 심각한 상태로 진행되는 것을 예방하기 위하여 어떤 기술 정보가 관련성이 있는지 파악하여, 무엇이 필요한지 예측하는 것이다(Stubbings, Chaboyer, & McMurray, 2012). 간호사는 24시간 환자를 모니터링하여 변화를 파악하는 역할을 하며, 모니터링의 핵심 요소는 상황인식이다. 그러므로 간호사가 악화되는 환자의 조기 인지 및 대응하기 위하여 효과적인 의사결정을 내리기 위하여 간호사의 상황인식은 중요하므로(Fore & Sculli, 2013; Stubbings et al., 2012) 상황인식의 본질을 이해하여 교육하고 평가·관리하여야 한다.

상황인식은 2000년대 초 미국의학회에서 발표한 보고서인 “To err is human”를 계기로 환자안전에 대한 경각심이 강조되면서, 항공 분야에서 인적자원 관리를 위해 개발된 Ensley의 상황인식 모델이 의료 영역에 도입되었고, 이를 토대로 교육 프로그램 개발 및 평가가 진행되어 왔다(Burke et al., 2020). 간호 분야에서도 간호사와 간호대학생의 상황인식을 측정하고 관련 요인을 파악하기 위한 교육 및 연구 활동이 이루어졌으나 간호 영역에서의 상황인식 개념에 대한 정의는 부족하다(Fore & Sculli, 2013). 상황인식과 같은 심리측정도구는 응답자가 질문을 잘못 해석하여 왜곡되거나 편향된 결과를 보일 수 있고(Orique, Despins, Wakefield, Erdelez, & Vogelsmeier, 2019) 다른 분야에서 사용되는 평가도구를 활용하여 평가할 때, 간호사의 상황인식에 대한 타당성 있는 평가가 되기 어렵다. 이러한 문제를 해결하기 위하여 간호 영역에서 사용되는 상황인식의 개념을 파악하여 정의하기 위한 개념분석 연구가 시행되었다(Fore & Sculli, 2013; Sitterding, Broome, Everett, & Ebright, 2012). 그러나 Sitterding 등(2012)의 개념분석 연구는 급성기 간호에 대하여 제한한 특성만을 확인하였고, Fore와 Sculli (2013)는 2009~2011년까지의 간호 연구를 통하여 상황인식에 대한 개념을 분석하여 이후 10년간 의료현장에서 발생한 변화는 파악되지 않았다. 개념의 속성은 영구적인 것이 아니며 시간의 경과와 맥락에 따라 변화될 수 있으므로(Walker & Avant, 2019) 임상적 악화상태에서 간호사의 상황인식 개념의 속성을 파악하기 위한 연구가 필요하다.

한편 간호 영역에서 상황인식은 복합적이고 스트레스가 높은 의료상황에서 빠른 의사결정이 필요한 상황에서 상황인식이 부족하여 차선(suboptimal)의 의사결정을 하는 문제가 발생하므로, 올바른 의사결정을 위하여 상황인식의 개선이 필요하다(Stubbings et al., 2012). 간호사의 상황인식을 개선하여 임상적 악화상태에서 악화되는 환자의 증상이나 징후를 조기에 발견하고 대응하기 위한 역량을 개발하기 위하여 시뮬레이션교육이 적용되고 있다. 시뮬레이션교육은 교육목표를 달성하기 위해 통제되고 설정되므로, 상황인식을 평가하고 피드백하기 위하여 적절한 교수법으로 받아들여진다. 그러나 간호영역에서 상황인식 개념은 명확하게 정의되지 않아 간호사의 상황인식을 평가하기 어려우며, 제공한 시뮬레이션교육의 효과를 평가하고 개선안을 도출하는 데 어려움이 있다. 간호사의 상황인식을 평가하기 위해서는 이를 측정할 수 있어야 하며, 명확한 상황인식을 측정하기 위해서는 측정하고자 하는 개념인 상황인식에 대한 분석이 선행되어야 한다.

개념을 정의하기 위한 방법론으로 개념분석을 적용할 수 있는데, Walker와 Avant (2019)의 개념분석방법은 개념의 기본 요소들을 검증함으로써 개념을 명확하게 할 수 있으며, 이를 바탕으로 연구와 실무에서 사용될 조작적 정의와 이론적 정의를 개선할 수 있다. 또한 개념분석은 연구도구의 개발 및 평가에 유용하며, 표준화된 언어 개발을 통해 간호진단, 중재, 성과 등을 일관되게 기술할 수 있으며, 이러한 과정을 통해 실무에서의 일관성 있는 언어 사용과 개념분석의 결과를 통해 도구를 개발하거나 평가할 때 중요한 연구방법으로 활용할 수 있다. 따라서, Walker와 Avant (2019)의 개념분석 틀에 근거하여 상황인식 개념의 속성을 파악하여 의미를 명확하게 정의하고 이해함으로써 임상적 악화상태에 있는 환자의 구조실패를 예방하기 위하여 교육하고 평가하는 프로그램 개발을 위한 개념분석이 필요하다.

2. 연구목적

본 연구의 목적은 Walker와 Avant (2019)의 개념분석 절차에 따라 문헌을 분석하여 악화 환자 상황에서 간호사의 상황인식 개념의 속성을 규명하고 이론적 정의를 제시하는 것이다.

연구방법

1. 연구설계

본 연구는 악화상태에서 간호사의 상황인식을 개념으로 선정하여 시행한 개념분석 연구이다.

2. 연구절차

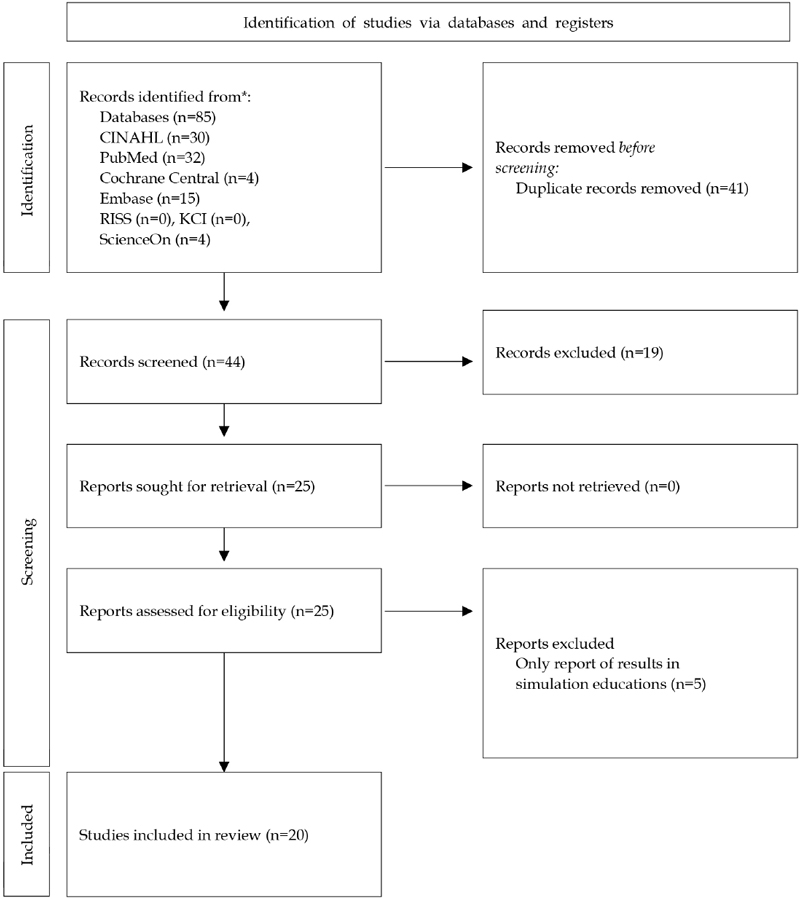

본 연구는 Walker와 Avant (2019)가 발표한 8단계의 개념분석 단계에 따른 분석방법을 사용하였다. 이 방법은 문헌 고찰을 통해 개념의 속성을 분류 및 확인하고 사례를 제시하여 개념의 속성과 그 개념과는 관계없는 속성을 구분하여 분석하고자 하는 개념을 재정의하는데 유용하다. 따라서 본 연구에서는 위와 같은 개념분석방법을 적용하였고, 그 구체적인 과정은 다음과 같다. 첫째, 분석하고자 하는 개념을 선정한다. 둘째, 개념분석의 목적을 결정한다. 셋째, 가능한 모든 방법으로 개념의 사용범위를 파악한다. 넷째, 개념의 결정적 속성을 결정한다. 다섯째, 모델 사례를 제시한다. 여섯째, 경계 사례, 연관 사례, 반대 사례 등을 제시한다. 일곱째, 선행요인과 결과를 파악한다. 여덟째, 경험적 준거를 정의한다. 개념분석을 시행하기에 앞서, 상황인식에 대한 개념을 파악하기 위하여 문헌 조사의 범위는 ‘상황인식’에 관한 사전적 정의를 포함하여 관련된 간호 연구와 타 분야에서 사용된 상황인식에 관한 연구 내용을 포함하고자 하였다. 사전적 의미는 Cambridge dictionary와 표준국어대사전을 통하여 살펴보았고, 국내 데이터베이스인 RISS, ScienceOn, KCI를 이용하여 검색하였다. 국외문헌은 CINAHL, PubMed, Cochrane Central, Embase를 이용하였다. 자료 검색 시 사용한 검색어는[‘situational awareness’, OR ‘situation awareness’, OR ‘상황인식’] AND [‘deteriorating patient’ OR ‘patient deterioration’ OR ‘clinical deterioration’ OR 악화] AND nurs*이었다. 국내 데이터베이스는 전체 범위에서 검색하였고, 국외 데이터베이스는 제목이나 초록에 포함된 경우로 검색하였다. 학술지에 발표된 영어나 한국어로 작성된 논문으로, 원문확인이 가능한 논문을 포함하였고, 검색 기간은 제한하지 않았다. 학위논문이나 학회발표 초록은 제외하였다. 검색결과, 국내 데이터베이스에서 검색된 논문은 없었고, 국외 데이터베이스인 CINAHL에서 30편, PubMed 32편, Cochrane Central 4편, Embase 15편, ScienceOn 4편이 검색되었으며, 검색된 총 85편의 논문은 2024년 7월까지 발표된 것이었다. 검색결과에서 중복되는 논문을 제외한 44편의 논문 제목과 초록을 검토하였고, 본 연구의 목적에 부합되지 않은 논문 19편을 제외하였다. 논문의 원문을 확인하여 악화 상황에서 상황인식 시뮬레이션교육 결과만 보고한 논문 5편을 제외하고 최종분석 대상으로 본 연구목적에 적합한 20편의 논문을 선정하였다(Figure 1).

3. 연구자의 준비

본 연구를 수행하기 위하여 연구자 2인은 간호학 박사과정에서 간호이론개발 교과목을 이수하여 개념분석 수행에 필요한 지식을 갖추었고, 연구자 중 1인은 개념분석과 체계적 고찰을 수행하고 보고한 경험이 있다. 이러한 준비를 통하여 연구자는 간호사의 임상적 악화상황에서 상황인식 개념을 분석할 준비를 하였다.

연구결과

1. 개념의 사용범위

사전을 이용하여 개념의 사용범위를 확인하기 위하여 영어사전에서 situation (situational) awarness를 확인하였고, 표준국어대사전에서 상황인식으로 사전적 정의를 확인하였다.

영어사전에서 situation은 the set of things that are happening at a particular time and place (특정 시간과 장소에서 일어나는 일련의 것들)을 의미하며, 한국어로 ‘상황’으로 번역된다. Awareness는 the mental state of knowing about something (무언가에 대해 알고 있는 정신상태)이며 한국어로 ‘인식’으로 번역된다. 그러므로 영어사전에서 파악된 ‘situation awareness’의 사전적 의미는 특정 시간과 장소에서 일어나는 일련의 것들에 대하여 알고 있는 정신상태이다(Cambridge University Press & Assessment.(2024). 표준국어대사전에서 상황인식에서 상황(狀況)은 ‘일이 되어 가는 과정이나 형편’을 말하며, 인식(認識)은 ‘사물을 분별하고 판단하여 앎’을 의미한다. 어떤 사물이나 상황을 파악하고 그 의미를 이해하는 능력을 말한다(National Institute of the Koran Language, 2024). 따라서, ‘상황인식’은 ‘일이 되어가는 과정이나 형편을 분별하고 판단하여 아는 것’을 의미한다.

‘상황인식’이라는 용어는 항공기 운항 및 항공교통관제 등의 항공 분야와 의학 분야에서 사용되고 있음을 확인하였다(Table 1). 1982년 발표된 미국 공군의 한 보고서에서 조종사의 상황인식을 ‘적군과 아군 비행기의 현재와 미래의 배치 및 지상 위협을 구상하는 능력’으로 정의하고, 공군 조종사의 상황인식은 임무 수행을 위한 주요 역량이므로 이를 개발하기 위한 훈련과 평가가 이뤄지고 있었다(Ensley, 1988). 이후 인력개발전문가인 Ensley가 공군 조종사의 상황인식을 반영한 항공기 조종석의 구조를 개발하고, 조종사의 상황인식에 미치는 효과를 확인하기 위하여 1988년에 상황인식 모델과 평가도구인 Situation Awareness Global Assessment Technique (SAGAT)을 발표하였다(Ensley, 1988). Ensley (1988)는 상황인식을 ‘시간과 공간에서 환경의 요소에 대한 인식, 그 의미에 대한 이해, 가까운 미래의 상태 예측’으로 정의하였고, 상황인식의 1단계인 현재 상황에 대한 지각(perception)과 2단계인 현재 상황에 대한 이해(comprehension), 그리고 3단계인 미래에 일어날 수 있는 일을 예측(projection)의 세 단계가 점진적으로 진행되어 의사결정으로 이어진다고 상황인식 모델을 설명하였다(Ensley, 1995).

항공분야에서는 Ensley의 상황인식 모델을 기반으로 안전관리 및 교육을 진행하였다. 비행사고를 예방하고 안전하게 운항하기 위하여 조종사와 승무원의 상황인식은 중요한 요소이므로, 높은 수준의 상황인식을 유지하기 위하여 주기적으로 교육을 실시하고 관리한다(Nguyen, Lim, Nguyen, Gordon-Brown, & Nahavandi, 2019). 항공교통관제 분야에서는 관제사가 실시간 정보를 지속적으로 모니터링하고 분석하여 잠재적인 충돌을 신속히 식별하고 해결하기 위해 높은 수준의 상황인식을 유지해야 한다고 보았다(Chi, Nie, Zhong, Wang, & Delahaye, 2023).

의학 분야에서는 2000년 미국의학원이 의료기관의 환자안전관리를 위하여 항공 분야와 같은 고신뢰성 조직의 안전활동에 사용되는 상황인식을 도입하여 의료인의 상황인식을 평가하도록 권고한 것을 계기로(Fore & Sculli, 2013) 마취 분야에서 상황인식을 처음으로 도입하였다(Flin & Patey, 2011). 마취 분야에서는 위기관리 훈련을 위한 시뮬레이션교육에서 의료인의 상황인식을 환자, 팀, 시간, 모니터, 장비 등의 모든 환경을 관찰하여 의미를 이해하고, 다음에 일어날 수 있는 일을 미리 생각하는 것으로 정의하고, 상황인식을 평가하기 위한 도구로 anaesthetists' non-technical skills (ANTS)를 개발하였다. 또한 상황인식에는 정보수집, 인식 및 이해, 예측의 세 가지 기술적 요소가 있다고 보았다(Fletcher et al., 2003; Flin & Patey, 2011). 마취분야에서는 항공분야에서 안전한 비행을 유지하기 위한 일상적인 행위로서 상황인식과는 달리 위기관리에 중점을 둔다고 하였고, 수술실에서 의료인의 상황인식은 수술 진행에 대한 역동성을 인식하며, 인력, 시간, 장비 등의 수술자원과 관련된 정확한 자료를 수집하고 의미하는 바를 파악하여, 그 다음에 어떤 일이 일어날지 예측함으로써 환자의 임상결과에 영향을 미치는 것으로 파악되었다(Flin & Patey, 2011).

이상의 문헌 고찰을 통하여 비행, 항공교통관제, 마취 분야에서 사용되는 상황인식은 복합적이며 변동이 심한 역동적 위기 상황에서 생명에 위협이 되는 사고를 예방하기 위하여 필요한 것임을 알 수 있었다.

상황인식은 복잡하고 역동적인 환경에서 일하는 모든 의료인의 의사결정에 영향을 미치며(Singh, 2006), 간호영역에서도 상황인식은 효과적인 의사결정을 통하여 질 높은 환자 간호를 제공하기 위한 필수 요소이다(Fore & Sculli, 2013; Orique et al., 2019; Stubbings et al, 2012). 간호사는 환자의 가장 가까운 곳에서 생명을 위협하는 치명적인 오류를 감지하고 대응하기 위한 중요한 역할을 하고 있지만 상황인식의 역량은 미흡한 것으로 보고되고 있다(Fore & Sculli, 2013; Orique et al., 2017; Stubbings et al., 2012).

간호 분야에서 사용되는 상황인식은 두 편의 개념분석 연구를 통하여 확인할 수 있었다(Table 1). Sitterding 등(2012)은 급성기 간호에서 상황인식의 개념을 분석하고 정의하기 위하여 혼종 모형 개념분석을 실시하였다. 그 결과, 급성기 간호에서 간호사의 상황인식의 개념은 환자와 주변환경과 관련된 임상적 단서의 지각(perception of clinical cue), 환자에게 중요한 단서를 이해하고 의미를 부여함(comprehension and assigns meaning), 그리고 단서를 기반으로 필요한 중재를 예측하는 역동적 과정이라고 보았다. Fore와 Sculli (2013)는 Walker와 Avant (2019)의 개념분석방법을 적용하여 간호영역에 사용되는 상황인식의 개념을 분석하였다. Fore와 Sculli (2013)의 연구에서는 상황인식을 간호사의 감시를 통하여 요인(비정상적인 증상이나 징후)에 주목하는 지각(perception)과 요인을 바탕으로 특정 요소들이 특정한 것을 의미한다는 전체적인 그림을 그리는 이해(comprehension), 그리고 다음에 일어날 일을 예상하고 계획을 세우는 예측(projection)으로 정의적 속성을 확인하였다. 두 개념분석 연구에서 파악된 간호영역의 상황인식은 Ensley의 상황인지 모델(Ensley, 1995)에서 나타난 지각-이해-예측의 요소와 유사하게 정의적 속성이 파악되었다.

빠르게 변화하는 임상적 악화상황에서 구조실패를 예방하기 위하여 악화 환자 조기 인지 및 대응을 위한 연구들이 증가하였으므로(Endacott et al., 2010; Gillan, Delaney, Tutticci, & Johnston, 2022; McKenna et al., 2014; Priambodo, Nurhamsyah, Lai, & Chen, 2022) 상황인식은 실제 임상상황에서 간호사와 간호대학생의 상황인식을 평가하기 어려워 시뮬레이션교육에서 상황인식을 평가하는 경향이 있다(Orique et al., 2019). 그러나, 간호영역에서 상황인식의 평가는 교육뿐만 아니라 환자안전 개선을 위하여 타당하고 신뢰할 수 있는 도구를 사용하여 이루어져야 하지만(Orique et al., 2019) 임상적 악화상태에서 간호사의 상황인식에 대한 개념의 속성이 파악되지 않은 도구가 사용되고 있다. 따라서, 임상적 악화에서 간호사의 상황인식을 평가하여 환자안전을 위하여 구조실패를 예방하기 위해서는 타당성 있는 도구개발을 위한 개념분석이 요구된다.

3. 개념의 잠정적 기준 목록과 속성

① 환자의 신호를 악화되는 지표로 정확하게 식별한다(Orique et al., 2019).

② 간호사는 전반적인 환자 상태를 파악하여 예상과 다르게 진행되기 시작할 때 단서의 패턴을 인식하고 분석하여, 단서의 의미를 이해한다. 이전 경험을 통해 특정 단서를 인식하고, 즉각적인 조치로서 구조 시작을 계획한다(Marchsall & Finlayson, 2022).

③ 간호사는 악화 환자에 대한 상황인식을 유지하기 위하여 정규 활력징후 측정 이상의 새로운 정보를 적극적으로 탐색한다. 의사와 간호사의 역할은 다르지만, 환자의 생리적 악화에 대한 상황인식의 공유가 필요하며 구조화된 의사소통전략을 통하여 더 높은 수준의 상황인식을 전달할 수 있다(Walshe et al., 2021).

④ 획득한 단서를 즉각적으로 분류하고, 단서의 맥락이나 배경정보에서 단서를 패턴화한다(Tower & Chaboyer, 2013)

⑤ 패혈증 쇼크에 대한 지식이 있는 교육참가자는 증상과 징후를 지각하여 상황의 긴급성을 예측하고 즉시 중재를 적용한다(White, Maguire, Brannan, & Brown, 2021).

⑥ 간호사와 의사는 역할에 따라 요구하는 정보가 다르겠지만, 효과적으로 생리적 악화를 관리하기 위해서는 상황인식의 공유가 필요하다(Soberano et al., 2020)

임상적 악화상황에서 간호사의 상황인식에 대한 문헌을 고찰한 결과 확인된 개념의 속성은 다음과 같다.

- ㆍ단서포착과 탐색: ③, ⑤

- ㆍ단서의 불일치 패턴 식별: ①, ②, ④

- ㆍ긴급 상황임을 예측: ②, ⑤

- ㆍ정보공유: ③, ⑥

4. 개념의 모델 사례

모델 사례는 개념의 모든 속성을 보여주는 개념 사용의 예이며, 개념의 순수한 사례라고 확신할 수 있는 사례이다(Walker & Avant, 2019). 본 연구를 통해 확인된 상황인식의 정의적 속성에 기반하여 구성된 모델 사례는 다음과 같다.

환자 A는 퇴행성 무릎 관절염으로 인공관절 치환술을 받은 지 5일째 되는 환자이며 수술 부위 통증 조절을 위하여 자가조절 진통제를 정맥주사로 투여 중이다. 통증은 숫자평정척도(Numerical Rating Scale, NRS) 2~3점이지만 움직이고 싶지 않다며 대부분의 시간을 침대에 누워있다. 환자가 협조적이지 않고 간호사에게 불편호소가 많아서 담당 간호사인 B가 곤란해하는 환자이다. 환자 A는 전날 점심부터 명치가 답답하고 체한 것 같다며 소화제를 요청하였다. 담당 의사에게 소화제를 처방받아 투약하고 간호사 B는 새로 입원 환자에게 간호정보조사지를 작성하고 있었다. 환자는 계속 가슴이 답답하다고 하였고 책임간호사가 간호사 B 대신 병실에 방문하였을 때 환자가 매우 안절부절 못하는 것이 이상하다고 느꼈다. 이전에도 이런 적이 있었는지 물었고, 평소에는 계단을 오를 때만 이랬는데 지금은 가슴이 짓누르듯 답답해서 숨쉬기 어려울 정도라고 하였다. 책임간호사는 응급실에 근무할 때 경험한 심근경색 환자가 떠올랐고 담당 의사에게 환자의 증상을 설명하고 응급 심근효소 검사를 처방받아 혈액검사를 실시하였고 비강캐뉼라를 통하여 분당 3L의 산소를 주입하였다. 환자는 앉은 자세에서도 숨쉬기 불편하다고 하였고 활력징후는 혈압 140/80 mmHg에서 90/60 mmHg, 맥박 60회/분에서 120회/분, 말초 산소포화도 96 %(산소 적용상태), 호흡수 18회/분에서 24회/분이며 눈을 제대로 뜨지 못하는 상황이다. 책임간호사는 병실에 도착하여 환자를 관찰하던 담당 의사에게 신속대응팀을 호출하는 의견을 제안하고, 신속대응팀을 호출하였다. 신속대응팀이 방문했을 때 심근경색으로 인한 심인성 쇼크 상태로 진행되는 것이 의심되므로 관상동맥 중재팀에 연락하였고, 응급시술이 결정되었다. 이 사례는 책임간호사의 경험을 통하여 환자의 흉부 불편감이 소화불량이 아닐 수 있다는 직관으로 시작된 상황으로, 심근경색 관련 단서에 집중하여 탐색하고 활력징후의 변화가 중요한 악화의 단서임을 확인하였으며 담당 의사와 정보를 공유하면서 신속대응팀을 활성화하여 구조실패를 예방한 사례이다.

5. 개념의 부가 사례

경계 사례는 개념의 중요한 속성 중 일부를 포함하고 있거나 혹은 비슷하지만 그 개념이라고 볼 수 없는 사례이며 개념의 모든 속성이 포함되지 않아 모델 사례와 구분된다(Walker & Avant, 2019).

외과병동 간호사 A는 낮번 간호사로부터 복강경수술을 받은 지 2일째 되는 환자 B에 대한 인계를 받는 중이다. 환자 A가 복강경수술을 받은 후 1일 차 헤모글로빈 수치가 9.0 g/dL로 농축적혈구 1 unit를 수혈받았고, 오늘 전혈구 검사를 시행할 예정이라고 하였다. 수술 부위에는 거즈드레싱이 적용되어 있고 오늘 드레싱 예정이라고 들었다. 환자 B는 수술 부위 거즈에 베인 피가 옷에 묻었다면서 환자복을 갈아입도록 도와달라고 말하였고, 간호 학생이 환자복 갈아입는 것을 도와주었다. 간호 학생은 환자복을 교체하면서 거즈에 피가 많이 묻어있는 것을 보았지만 수술 2일째이므로 그럴 수 있겠지라고 생각하여 간호사 A에게 말하지 않았다. 간호사 A는 간호대학생이 측정한 활력징후를 확인하였고 혈압이 130 mmHg 에서 110 mmHg 감소하고, 맥박이 90회/분에서 110회/분으로 상승하였지만 산소포화도와 호흡수는 변화가 없고 환자도 특별한 불편감을 호소하지 않아 특별한 관심을 두지 않았다. 다음 번 간호사에게 인계하기 전 오늘 측정한 혈액검사를 확인하였고, 헤모글로빈수치가 9.0 g/dL에서 7.0 g/dL으로 감소되어 수술 부위를 확인하였고 드레싱을 교체한 후에도 계속해서 피가 묻어있는 것을 확인하였다. 담당의사에게 수술 부위 출혈가능성에 대해 보고하였고, 담당의사가 방문한 후 재측정한 활력징후는 혈압 100/60 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡수 22회/분, 말초 산소포화도 96 %였으며, 응급 CT를 시행하여 수술 부위 출혈을 확인하고 중환자실로 이동하여 수술 전까지 집중 관찰하기로 하였다. 이 사례는 출혈이 의심되는 활력징후의 변화가 있었지만 간호사가 단서를 악화지표로 포착하지 못하여 적극적인 탐색이 이루어지지 않았고, 문제 상황임을 인지하였으나 정보공유를 하지 않았다. 간호사가 혈액검사 결과가 예상 패턴을 나타내지 않았음을 파악하여 의사에게 긴급 상황임을 보고하였으나, 상황에 대한 이해가 지연되면서 예기치 않은 중환자실 입실의 구조 실패로 진행하였다.

반대 사례는 개념의 중요한 속성이 전혀 포함되지 않은 것으로, 분명한 반대 상황을 설명함으로써 규명하고자 하는 개념을 더욱 명확하게 이해할 수 있게 한다(Walker & Avant, 2019).

간호사 A는 근무 전 병동 물품을 확인하기 위하여 근무시작 30분 전에 병동에 도착하였다. 확인해야 할 물품 중에서 사용 중인 것이 많아 병동 전체를 순회하면서 물품을 확인해야 했으므로 간호사 A는 근무시작 시간까지 물품 확인을 마치지 못할까 봐 마음이 조급해졌다. 이후 간호사 A가 다인용 병실에 들어갔을 때, 환자 B의 모니터에서 알람이 울리고 있었으나, 간호사 A는 환자 B가 자고 있는 상태라고 판단하였다. 간호사 A는 모니터 알람을 끄고 물품 확인을 마친 뒤, 다른 병실로 이동하였다. 간호사실에서 낮번 근무간호사 전원이 인수인계를 하는 중에 간호사실로 인터폰이 울렸고, 환자 B의 보호자가 환자가 이상하다며 빨리 와보라고 소리쳤다. 여러 명의 간호사가 병실로 달려갔을 때, 환자 B의 모니터에서는 말초 산소포화도가 측정되지 않고 알람이 계속 울리고 있었다. 환자는 통증 자극에도 전혀 반응하지 않았으며, 맥박이 없는 심정지 상태로 확인되어 즉시 전문심폐소생술 팀을 호출하도록 요청하고 응급카트를 준비하였다.

연관 사례는 분석하는 개념과 관련이 있으나 중요한 속성이 포함되지 않는 것으로, 분석하고자 하는 개념과 유사하나 자세히 검토하면 다른 의미를 가진 사례이다(Walker & Avant, 2019).

간호사 A는 병동에서 기관절개관을 통하여 가정용 기계환기장치를 적용 중인 환자 B의 담당간호사이다. 환자 B의 보호자가 흡인할 시간이라며 간호사실로 인터폰으로 연락하였다. 간호사 A는 병실에 방문하여 환자의 폐음을 사정하였고 가래소리가 청진되어 기도흡인을 시행하였다. 흡인 중 말초 산소포화도가 96 %에서 92 %까지 감소하였으나 흡인을 해왔던 환자이고 가정용 기계환기장치를 다시 연결하면 평소처럼 정상화될 것이라 예상하고 흡인을 계속하였다. 흡인을 마친 후 간호사 A는 가정용 기계환기장치를 다시 연결하였고 말초 산소포화도가 96 %로 회복된 것을 확인하였다. 이 사례는 환자에게 악화되는 지표로 확인해야 할 단서가 없는 상황으로 사정-진단-계획-중재-평가의 간호과정을 적용한 것으로 임상적 악화상황에서의 간호사의 상황인식과는 다른 상황이다.

6. 개념의 선행 요인과 결과

선행요인은 개념이 발생하기 전에 일어나는 사건이나 상황을 말하며, 결과요인은 개념이 발생한 결과에 대한 사건이나 상황 설명을 의미한다. 그러므로, 분석하고자 하는 개념의 선행요인과 결과를 규명함으로써 개념의 속성을 보다 더 정확하게 나열할 수 있다(Walker & Avant, 2019).

본 연구에서 파악된 임상적 악화상황에서 간호사의 상황인식 개념의 선행요인은 비정상 활력징후(McKenna et al, 2014)과 모니터알람(Endacott et al., 2010), 직감(Marchsall & Finlayson, 2022)이었으며, 상황인식의 결과는 구조실패를 예방하기 위한 즉각적인 구조개시(Marchsall & Finlayson, 2022)의 의사결정이었다(Figure 2).

7. 경험적 준거

경험적 준거(empirical references)는 개념분석의 마지막 단계로 실제 현장에서 개념의 존재를 확인하기 위한 관찰 가능한 지표이며, 본 연구에서는 임상적 악화상황에서 간호사의 상황인식 개념을 측정하기 위한 준거를 제시하는 것이다. 상황인식을 측정하기 위한 도구는 SAGAT와 수술실에서 나타나는 비기술적 술기를 평가하기 위한 행위지표로써 상황인식을 포함한 도구인 ANTS, non-technical skills (NOTECHS)가 사용되고 있다(Orique et al., 2019). 먼저 SAGAT는 진행 중인 시뮬레이션 실습을 무작위로 설정한 시점에 일시 정지한 후 지각, 이해, 예측에 대한 질문쿼리를 제시하여 평가하는 도구이다(Ensley, 1988; Ensley, 1995). 둘째, ANTS는 수술실에서 과제관리, 팀워크, 상황인식, 의사결정의 네 가지의 비기술적 술기를 평가하는 도구이다. ANTS에서 상황인식의 평가요소는 정보수집, 인지 및 이해, 예측이며, 각 요소는 양호한 수행과 미흡한 수행에 대한 행위지표를 제시하여, 행위를 관찰하여 평가한다(Flin & Patey, 2011). 셋째, NOTECHS은 수술실에서 나타나는 협력, 리더십, 관리기술, 의사결정, 상황인식을 평가하는 도구이다. NOTECHS에서 상황인식의 평가요소는 시스템 인식, 외부 환경 인식, 시간인식이며, 각 요소는 양호한 수행과 미흡한 수행에 대한 행위지표를 제시하여, 행위를 관찰하여 평가한다(Flin & Patey, 2011). 선행연구에서 개발된 측정도구와 개념의 활용사례를 종합하여 도출한 경험적 준거는 검토하여, 임상적 악화상황에서 간호사의 상황인식 속성이 경험적 준거와 동일함을 확인하였다(Table 2).

8. 이론적 정의

본 연구에서 개념분석을 통하여 도출한 임상적 악화상황에서 간호사의 상황인식의 이론적 정의는 ‘간호사가 비정상적 활력징후를 발견하였거나 모니터의 알람이 울렸을 때, 또는 간호사의 직관에 따라 시작되며, 환자의 임상적 악화 단서를 찾고, 단서를 패턴화하여 중요성을 식별하고, 긴급한 상황을 예측하는 과정이며, 이 과정에는 의료진 간 정보공유가 이루진다.’이다.

논 의

본 연구는 병원에서 발생하는 구조실패를 예방하기 위한 교육을 개발하고 평가하기 위하여 임상적 악화상황에서 간호사의 상황인지 개념에 대하여 명확히 파악하여 정의를 제공하기 위하여 개념분석을 수행하였다. 본 연구에서는 임상적 악화상황에서 간호사의 상황인식 개념은 ‘단서포착과 탐색’, ‘단서의 패턴 식별’, ‘긴급상황임을 예측’, ‘정보공유’라는 네 가지 속성으로 구성되어 있음을 확인하였으며, 연구결과를 중심으로 다음과 같이 논의하고자 한다.

임상적 악화상황에서 간호사의 상황인식의 첫 번째 속성은 ‘단서포착과 탐색’이었다. 이 속성은 Sitterding 등(2012)의 연구에서 급성기 간호에서 상황인식 개념 중 ‘단서의 지각’과 Fore와 Sculli (2013)의 간호에서 상황인식 개념 중 ‘요인(비정상적인 증상이나 징후)에 주목하는 지각’과 유사한 속성으로 보인다. 임상적 악화상황에서 다수의 간호사가 비정상적 활력징후를 지각하면서부터 상황인식이 시작되었다. 임상현장에서 환자의 변화는 미묘한 정도부터 명확한 정도까지 다양하게 나타날 수 있으나 임상적 악화상태에서는 모든 정보를 파악하는 것보다 관련 있는 단서를 놓치지 않고 포착하는 것이 중요하다. 또한 임상적 악화상황에서 간호사의 상황인식이 중요한 이유는 구조실패를 예방하기 위하여 신속대응체계의 활성화와 같은 구조활동이 시작되어야 하는데, 단서를 지각할 수 없다면 이후 단계는 진행되기 어렵다. 그러므로 환자의 변화가 임상적 악화상태와 관련된 단서라고 지각하는 간호사의 경험을 질적연구를 통해 파악하여 단서포착에 대해 심도 있는 분석이 필요할 것으로 생각된다.

두 번째 속성은 ‘단서의 패턴 식별’이었고, 임상적 악화상황에서 간호사는 전반적인 환자상태를 파악한 상태에서 예상과 다른 단서들을 분류하여 패턴화하여 단서에서 악화지표를 식별하는 것에서 속성이 도출되었다. 이는 자료의 이해라는 측면에서 Sitterding 등(2012)의 연구와 Fore와 Sculli (2013)의 연구와 유사할 수 있지만 Fore와 Sculli (2013)이 ‘전체적인 그림을 그리는 이해’와는 다른 측면이 있다. 전반적인 간호에서 상황인식은 전체적인 그림을 이해하는 것일 수 있지만, 급성기 간호 맥락의 Sitterding 등(2012)의 연구에서 ‘중요한 단서’나 본 연구에서 ‘식별’은 전체적인 이해보다는 우선순위에 초점을 두는 것을 강조하는 것으로 생각된다. 즉, 급성기 간호나 임상적 악화상황은 다양하고 복합적인 문제가 동시다발적으로 발생하므로 이 상황에서 문제의 우선순위를 정하는 것이 중요하여, 일반적인 간호상황에서 비정상 자료에서의 전체적인 의미를 갖는 것은 신속한 대응에는 적합하지 않을 수 있다. 따라서 임상적 악화상황에서 간호사의 상황인식은 신속하고 즉각적인 대응을 시작할 수 있도록 비교를 통하여 패턴을 파악한 후 다른 자료에서 악화지표를 식별하는 것이다.

세 번째 속성은 ‘긴급상황임을 예측’이었고, Ensley (1995)의 연구에서 projection 과 연관된 속성으로 보여진다. 이는 Sitterding 등(2012)의 연구에서 ‘단서를 기반으로 필요한 중재를 예측함’과 Fore와 Sculli (2013)의 연구에서 ‘다음에 일어날 일을 예측하여 그에 따라 계획을 세움’과 유사한 속성으로 생각된다. 이러한 결과는 급성기 간호나 전반적인 간호에서 환자에게 필요한 중재는 환자의 상황과 중증도에 따라 예측되는 상황은 다르며 중재 계획도 다양하다. 그러나 임상적 악화상황에서는 환자의 병리적 상황이 진행되고 있으나 현재의 조치가 부족한 상태에서 긴급함을 파악하는 것이 중요하므로 예측되는 상황은 긴급함의 속성으로 나타난 것으로 생각된다.

네 번째 속성은 ‘정보공유’이었고, 이는 Ensley (1995)나 Sitterding 등(2012), Fore와 Sculli (2013)의 연구에서 도출되지 않았던 속성이었다. 간호사는 다른 의료 분야와 협력할 때 환자의 상태에 대한 공통된 이해를 바탕으로 공통의 상황인식을 증진시키기 위하여 노력한다(Stubbings et al, 2012). 임상적 악화상황에서 초보간호사는 경력간호사에게 도움을 요청하기 위하여 정보를 공유하고, 간호사는 악화 환자의 구조활동을 위한 의사에게 연락하거나 신속대응팀을 호출하는 과정에서 정보공유가 이루어진다. 또한 임상적 악화상황에서 의료인의 팀 접근을 통한 대응이 필요하므로 의사와 간호사의 의사소통을 통하여 상황인식의 지각, 이해, 예측의 내용을 공유하는 것이 요구되는 상황임이 반영된 속성임을 알 수 있었다.

본 연구에서 임상적 악화상황에서 간호사의 상황인식의 선행요인은 간호사가 발견한 비정상적 활력징후나 모니터의 알람, 간호사의 직관임을 확인하였다. 임상적 악화는 생명을 위협하는 생리적 불안정성 상태이며 이는 비정상적 활력징후나 모니터 수치에서 확인될 수 있기 때문에 상황인식의 선행요인이 된 것으로 보인다. 다만, 비정상적 활력징후나 모니터 수치의 변화가 정상 범위에서 벗어난 정도에 따라 간호사의 상황인식이 시작되지 않을 수도 있다(Cooper et al., 2010; Sitterding et. al., 2012). 개념의 속성 결과로 즉각적인 구조 개시임을 확인하였으며 이는 임상적 악화상황에서 상급 실무 수행이 가능한 훈련된 전문팀의 지원이 필요하여, 신속대응체계를 신속하게 활성화하는 것이 중요하므로(DeVita, 2004) 이것이 반영된 결과로 생각된다. 또한, 본 연구에서 확인된 속성은 경험적 준거와 일치하였고, 상황인식이 필요한 상황에 대해 효과적으로 대응하기 위해서는 팀활동이 요구되는 상황이므로 의사소통을 통한 팀원 간의 정보공유가 요구되기 때문에 본 연구에서 확인된 속성인 정보공유가 경험적 준거를 통해서도 확인된 것으로 생각된다.

본 연구는 임상적 악화상황에서 간호사의 상황인식 개념의 정의와 속성을 도출하였다는 점에서 의의가 있으며 향후 간호사의 상황인식 교육 프로그램 개발 및 평가도구 개발의 기초자료로 활용될 수 있을 것으로 기대한다. 하지만 본 연구는 다음과 같은 제한점이 있으므로 결과를 해석하는 데 주의가 필요하다. 첫째, 관련 문헌을 광범위하게 검색하였으나 영어나 한글 논문으로 제한되어 있어 상황인식에 대한 일부 문헌이 포함되지 않았을 수 있으며, 둘째, Walker와 Avant (2019)의 개념분석절차에 따라 면밀히 개념을 분석하였으나 개념의 속성과 정의를 도출하는 과정에서 연구자의 주관적 해석이나 편향이 반영되었을 수 있다.

결 론

본 연구는 임상적 악화상황에서 간호사의 상황인식 개념의 속성을 파악하여 이론적 정의를 확인함으로써 환자의 구조실패를 예방하기 위하여 교육하고 평가하는 프로그램 개발을 위한 이론적 기반을 제공할 수 있을 것으로 보인다. 또한 파악된 상황인식의 속성을 근거로 간호영역에서 사용되는 다른 용어와의 차이를 이해하고 상황인식을 악화상황에 필요한 차별화된 역량으로 인식시키는 계기가 될 것으로 기대한다. 본 연구를 통하여 향후 연구에서는 다음과 같이 제언하고자 한다. 첫째, 임상적 악화상황에서 간호사가 경험하는 상황인식은 어떠한 것인지를 파악하는 질적연구를 제안한다. 둘째, 임상적 악화상황에서 간호사의 상황인식을 측정하기 위한 도구개발연구를 제안한다. 셋째, 간호사의 악화 환자 상황에서 상황인식 역량을 개발하기 위한 교육 프로그램을 개발하고 그 효과를 검증하는 후속 연구를 제안한다.

CONFLICTS OF INTEREST

The authors declared no conflicts of interest.

References

-

Burke, J. R., Downey, C., & Almoudaris, A. M. (2020). Failure to rescue deteriorating patients: A systematic review of root causes and improvement strategies. Journal of Patient Safety, 18(1), e140-e155.

[https://doi.org/10.1097/pts.0000000000000720]

- Cambridge University Press & Assessment. (2024). Cambridge dictionary. Retrieved October 01, 2024, from https://dictionary.cambridge.org/

-

Chi, Y., Nie, J., Zhong, L., Wang, Y., & Delahaye, D. (2023). A review of situational awareness in air traffic control. IEEE Access, 11, 134040-134057.

[https://doi.org/10.1109/access.2023.3336415]

-

Cooper, S., Kinsman, L., Buykx, P., McConnell-Henry, T., Endacott, R., & Scholes, J. (2010). Managing the deteriorating patient in a simulated environment: Nursing students' knowledge, skill and situation awareness. Journal of Clinical Nursing, 19(15-16), 2309-2318.

[https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2009.03164.x]

-

DeVita, M. A. (2004). Use of medical emergency team responses to reduce hospital cardiopulmonary arrests. Quality and Safety in Health Care, 13(4), 251-254.

[https://doi.org/10.1136/qshc.2003.006585]

-

Donaldson, L., Ricciardi, W., Sheridan, S., & Tartaglia, R. (2021). Textbook of patient safety and clinical risk management. Springer.

[https://doi.org/10.1007/978-3-030-59403-9]

-

Endacott, R., Scholes, J., Buykx, P., Cooper, S., Kinsman, L., & Mc- Connell-Henry, T. (2010). Final-year nursing students' ability to assess, detect and act on clinical cues of deterioration in a simulated environment. Journal of Advanced Nursing, 66 (12), 2722-2731.

[https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2010.05417.x]

-

Endsley, M. R. (1988, 23-27 May). Situation awareness global assessment technique (SAGAT). Proceedings of the IEEE National Aerospace and Electronics Conference, Dayton, OH, USA.

[https://doi.org/10.1109/naecon.1988.195097]

-

Endsley, M. R. (1995). Measurement of situation awareness in dynamic systems. Human Factors: Journal of the Human Factors and Ergonomics Society, 37(1), 65-84.

[https://doi.org/10.1518/001872095779049499]

-

Fletcher, G., Flin, R., McGeorge, P., Glavin, R., Maran, N., & Patey, R. (2003). Anaesthetists' non-technical skills (ANTS): Evaluation of a behavioural marker system. British Journal of Anaesthesia, 90(5), 580-588.

[https://doi.org/10.1093/bja/aeg112]

-

Flin, R., & Patey, R. (2011). Non-technical skills for anaesthetists: Developing and applying ANTS. Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology, 25(2), 215-227.

[https://doi.org/10.1016/j.bpa.2011.02.005]

-

Fore, A. M., & Sculli, G. L. (2013). A concept analysis of situational awareness in nursing. Journal of Advanced Nursing, 69(12), 2613-2621.

[https://doi.org/10.1111/jan.12130]

-

Gillan, P. C., Delaney, L. J., Tutticci, N., & Johnston, S. (2022). Factors influencing nursing students' ability to recognise and respond to simulated patient deterioration: A scoping review. Nurse Education in Practice, 62, 103350.

[https://doi.org/10.1016/j.nepr.2022.103350]

-

Jones, D., Mitchell, I., Hillman, K., & Story, D. (2013). Defining clinical deterioration. Resuscitation, 84(8), 1029-1034.

[https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2013.01.013]

-

Kause, J., Smith, G., Prytherch, D., Parr, M., Flabouris, A., & Hillman, K. (2004). A comparison of antecedents to cardiac arrests, deaths and emergency intensive care admissions in Australia and New Zealand, and the United Kingdom-the ACADEMIA study. Resuscitation, 62(3), 275-282.

[https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2004.05.016]

-

Marshall, D., & Finlayson, M. (2022). Applied cognitive task analysis methodology: Fundamental cognitive skills surgical nurses require to manage patient deterioration. Nursing Praxis Aotearoa New Zealand, 38(1), 25-37.

[https://doi.org/10.36951/27034542.2022.04]

-

McKenna, L., Missen, K., Cooper, S., Bogossian, F., Bucknall, T., & Cant, R. (2014). Situation awareness in undergraduate nursing students managing simulated patient deterioration. Nurse Education Today, 34(6), e27-e31.

[https://doi.org/10.1016/j.nedt.2013.12.013]

- National Institute of the Korean Language. (2024). Korean standard language dictionary. Retrieved October 01, 2024, from https://stdict.korean.go.kr/search/

-

Nguyen, T., Lim, C. P., Nguyen, N. D., Gordon-Brown, L., & Nahavandi, S. (2019). A review of situation awareness assessment approaches in aviation environments. IEEE Systems Journal, 13(3), 3590-3603.

[https://doi.org/10.1109/jsyst.2019.2918283]

-

Orique, S. B., Despins, L., Wakefield, B. J., Erdelez, S., & Vogelsmeier, A. (2019). Perception of clinical deterioration cues among medical-surgical nurses. Journal of Advanced Nursing, 75(11), 2627-2637.

[https://doi.org/10.1111/jan.14038]

-

Padilla, R. M., & Mayo, A. M. (2018). Clinical deterioration: A concept analysis. Journal of Clinical Nursing, 27(7-8), 1360-1368.

[https://doi.org/10.1111/jocn.14238]

-

Priambodo, A. P., Nurhamsyah, D., Lai, W. S., & Chen, H. M. (2022). Simulation-based education promoting situation awareness in undergraduate nursing students: A scoping review. Nurse Education in Practice, 65, 103499.

[https://doi.org/10.1016/j.nepr.2022.103499]

-

Singh, H. (2006). Understanding diagnostic errors in medicine: A lesson from aviation. Quality and Safety in Health Care, 15(3), 159-164.

[https://doi.org/10.1136/qshc.2005.016444]

-

Sitterding, M. C., Broome, M. E., Everett, L. Q., & Ebright, P. (2012). Understanding situation awareness in nursing work. Advances in Nursing Science, 35(1), 77-92.

[https://doi.org/10.1097/ans.0b013e3182450158]

-

Soberano, B. T., Brady, P., Yunger, T., Jones, R., Stoneman, E., Sosa, T., et al. (2020). The effects of care team roles on situation awareness in the pediatric intensive care unit: A prospective cross-sectional study. Journal of Hospital Medicine, 15(10), 594-597.

[https://doi.org/10.12788/jhm.3449]

-

Stubbings, L., Chaboyer, W., & McMurray, A. (2012). Nurses' use of situation awareness in decision-making: An integrative review. Journal of Advanced Nursing, 68(7), 1443-1453.

[https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2012.05989.x]

-

Tower, M., & Chaboyer, W. (2013). Situation awareness and documentation of changes that affect patient outcomes in progress notes. Journal of Clinical Nursing, 23(9-10), 1403-1410.

[https://doi.org/10.1111/jocn.12404]

- Walker, L. O., & Avant, K. C. (2019). Strategies for theory construction in nursing (6th ed.). Boston: Pearson, Prentice Hall.

-

Walshe, N., Ryng, S., Drennan, J., O'Connor, P., O'Brien, S., Crowley, C., et al. (2021). Situation awareness and the mitigation of risk associated with patient deterioration: A meta-narrative review of theories and models and their relevance to nursing practice. International Journal of Nursing Studies, 124, 104086.

[https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2021.104086]

-

White, A., Maguire, M. B. R., Brannan, J., & Brown, A. (2021). Situational awareness in acute patient deterioration. Nurse Educator, 46(2), 82-86.

[https://doi.org/10.1097/nne.0000000000000968]