신규간호사의 현실충격과 이직의도 관계에서 팀 내 친밀감, 그릿의 매개효과

ⓒ 2024 Korean Society of Muscle and Joint Health

Abstract

This study examined the relationships among reality shock, workplace friendship, grit, and turnover intention in new graduate nurses and the mediating effects of workplace friendship and grit.

A descriptive study was conducted with 144 recently graduated nurses from medical institutions with more than 100 beds in Gyeonggi-do and Gangwon-do. Data were analyzed using SPSS/Win 25.0 for mean, standard deviation, t-tests, ANOVA, and Pearson’s correlation coefficients. The SPSS Process Macro Model 4 was used to examine the mediating effects.

Reality shocks significantly affected workplace friendships and grit. Although workplace friendship and grit were significant factors, reality shock was not. Bootstrapping analysis revealed that workplace friendships significantly mediated the relationship between reality shock and turnover intention, whereas grit did not.

Developing programs to mitigate reality shock and assigning nurses to their preferred departments can reduce turnover intentions. Additionally, fostering communication and providing continuous mentoring to enhance workplace friendships are essential strategies.

Keywords:

Nurses, Shock, Personnel turnover, Interpersonal relations, Grit키워드:

간호사, 현실충격, 이직의도, 친밀감, 그릿서 론

1. 연구의 필요성

의료기관에서 간호인력 수준은 환자 사망률, 합병증 발생률 등 환자의 치료결과에 중요한 영향을 미치고 있다(Twigg, Whitehead, Doleman, & El-Zaemey, 2021). 2021년 병원간호사회가 조사한 “병원간호인력 배치현황 실태조사”에 따르면 2021년 간호사 이직률은 평균 14.5%, 이 중 정규 발령 후 1년 이내의 신규간호사 이직률은 2015년 33.9%, 2017년 42.7%, 2019년 45.5%, 2021년 47.7%로 점차 증가하고 있는 것을 확인할 수 있다(Hospital Nurses Association, 2021). 간호사의 이직으로 인한 근무환경의 변화는 남겨진 간호사들에게 스트레스 및 업무량 증가, 조직몰입의 감소와 직무만족 감소, 환자 안전사고의 증가로도 이어질 수 있다(Twigg et al., 2021). 이직의도는 조직구성원이 현재의 직장에서 다른 직장으로 옮기고 싶어 하는 의도로 실제로 이직으로 이어질 확률이 높기 때문에 신규간호사의 이직의도를 미리 파악하고 예방하는 것이 이직률을 감소시킬 수 있다(Na, Yoo, & Kweon, 2022).

졸업 후 신규간호사들은 스스로 높은 수준의 지식을 갖추었다 생각하지만 이를 실제 업무에 적용하기 어렵고 제한된 실무 능력으로 좌절감을 갖게 되는 자신을 발견하게 된다(Go & Han, 2020). 이처럼 간호학생이 간호사로 전환되며 학교에서 배운 것과 실제 업무와의 차이에서 오는 역할 불일치, 이로 인한 무력감과 비효과성의 부정적 정서를 현실충격(Reality Shock)이라 한다. 이러한 현실충격은 인간관계의 어려움, 압박감, 혼란과 같은 부정적 정서를 경험하게 하고 심한 경우 과도한 불안과 공포, 거부와 퇴화, 적대감과 분노 등으로 나타날 수 있으며(Yun, 2018), 이는 피로감, 에너지 소모 및 질병 등을 야기하여 결국 소진과 이직을 유도하는 요인이 될 수 있다(Yun, 2018). 실제 신규간호사의 현실충격은 이직의도에 영향을 미치는 요인(Go & Han, 2020)으로 역경지수와 이직의도 사이에서 매개효과를 하는 것으로 나타났다(Go & Han, 2020). 따라서 신규간호사의 이직의도 감소를 위해 일차적으로 현실충격에 관심을 가질 필요가 있고 신규간호사가 현실충격을 경험하는 시기동안 이를 잘 극복하여 이직의도가 증가하지 않도록 영향을 미치는 매개요인을 확인하기 위한 연구가 필요하다.

한편 효과적인 간호를 위해서는 간호단위(병동, nursing unit)를 하나의 팀으로 관리할 필요가 있다. 팀 내 효율적인 인적자원관리에 영향을 주는 중요한 요인 중 하나로 친밀감을 들 수 있는데, 친밀감은 지각된 인간관계의 질을 나타내는 애정적 결속의 포괄적인 내용으로 ‘심리적, 정서적으로 가까운 정도’로 정의된다(Nielsen, Jex, & Adams, 2000). 간호업무가 한정된 시간 내에 교대근무와 업무분담을 요한다는 근무 특성상, 팀 내 친밀감은 효율적인 인적자원관리를 위한 중요한 요소이다(Lee & Gu, 2019). Jackson과 Schuler (1983)는 현실충격을 소진의 한 형태로 설명하며, 현실충격이 동료 간 인간관계에 영향을 준다고 하였다. 이러한 현실충격은 정신적, 감정적 소모로 이어지고, 결국 부정적 대인관계 형성으로 이어지기 때문에(Jackson & Schuler, 1983), 현실충격은 동료 간 관계, 즉 팀 내 친밀감에도 영향을 미칠 수 있다.

또한 팀 내 친밀감은 이직의도와 음의 상관관계가 있었고(Yu-Ping, Chun-Yang, Ming-Tao, Chun-Tsen, & Qiong-yuan, 2020), 팀 내 친밀감이 높을수록 재직의도가 높았다(Lee & Kim, 2020). 신규간호사를 대상으로 팀 내 친밀감과 이직의도의 관련성을 확인한 선행연구는 찾기 어려웠으나, 간호대학생을 대상으로 취업 선호도를 확인한 연구에서 ‘직장 내 분위기’와 ‘인간관계의 친밀 정도’가 취업 시 선호되는 조건이었다(Jung & Kang, 2021). 즉 팀 내 친밀감은 동료 간의 신뢰와 협력 관계를 의미하며, 이는 심리적 지원을 제공함으로써 간호사의 직무 스트레스와 소진을 줄일 수 있다. 선행연구에서 팀 내 친밀감이 높을수록 직무 만족도가 높아지고, 이직의도가 낮아진다는 결과가 보고되었다(Liu, Duan, & Guo, 2023). 특히 신규간호사들이 현실충격을 경험할 때, 팀원들로부터의 지원과 협력은 이들의 소진을 완화하고 조직에 남고자 하는 의지를 높이는 중요한 요소가 될 수 있다(Jeong et al., 2019).

간호사의 이직에 대한 선행연구에 따르면, 이직과 관련 있는 변수를 개인의 일반적 특성과 직무 관련 특성, 심리적 특성으로 나누어 볼 수 있다(Jeong et al., 2019). 이직과 관련된 심리적 요인 중에서 특히 주목받고 있는 것이 성취와 관련된 심리적 요인인 그릿(Grit)이다(duckworth, peterson, matthews, & kelly, 2007). 그릿은 성장(growth), 회복탄력성(resilience), 내재적 동기(intrinsic motivation), 끈기(tenacity)와 같은 여러 구성요소가 결합된 개념으로 회복탄력성을 포함하고 있는 상위 개념이다(Duckworth et al., 2007). 특히, 그릿은 도전적인 상황에서도 포기하지 않고 장기적인 목표를 향해 나아갈 수 있게 하는 특성으로, 간호사에게 중요한 특성으로 간주되고 있다(Jeong et al., 2019). Duckworth 등(2007)은 동일한 지능을 가지고 있는 사람들 사이에서도 성취 결과가 다를 수 있다는 점에 주목하며, 그릿을 ‘흥미의 지속성(consistency of interest)’과 ‘노력의 꾸준함(perseverance of effort)’으로 구분하였다. 신규간호사가 높은 그릿을 보유할 경우 현실충격에 더 잘 대처하고, 이는 소진 감소와 함께 이직의도를 낮추는 경로로 작용할 수 있다(Hu, Wang, Lan, & Wu, 2022). 특히 응급실 간호사들을 대상으로 한 연구에서 그릿은 스트레스와 이직의도 사이에서 중요한 완충 역할을 하는 것으로 나타났다(Kim, 2022).

직무 요구 자원모델에 따르면, 팀 내 친밀감과 그릿과 같은 개인적 및 사회적 자원은 높은 업무 요구로 인한 부정적 영향을 완화하는 중요한 역할을 한다(Alzoubi et al., 2024). 즉, 현실충격이 신규간호사에게 미치는 부정적 영향이 팀 내 친밀감과 그릿을 통해 감소될 수 있으며, 이 두 가지 변수가 함께 작용할 때 이직의도가 더욱 낮아질 가능성이 있다. 따라서 본 연구에서는 신규간호사의 현실충격, 이직의도, 팀 내 친밀감, 그릿의 정도를 확인하고, 현실충격과 팀 내 친밀감 및 그릿이 이직의도에 미치는 직접효과와 함께, 현실충격과 이직의도 사이에서 팀 내 친밀감과 그릿의 매개효과를 확인하여 신규간호사들의 이직예방을 위한 기초자료를 제공하고자 한다.

2. 연구목적

본 연구의 목적은 신규간호사의 현실충격, 이직의도 관계에서 팀 내 친밀감, 그릿의 매개효과를 검정하기 위함이다. 이를 위한 구체적인 목적은 다음과 같다.

- ㆍ대상자의 현실충격, 팀 내 친밀감, 그릿, 이직의도 정도를 확인한다.

- ㆍ대상자의 일반적 특성 및 직무 관련 특성에 따른 이직의도의 차이를 확인한다.

- ㆍ대상자의 현실충격, 팀 내 친밀감, 그릿, 이직의도 간의 상관관계를 확인한다.

- ㆍ대상자의 현실충격과 이직의도 관계에서 팀 내 친밀감, 그릿의 매개효과를 검정한다.

연구방법

1. 연구설계

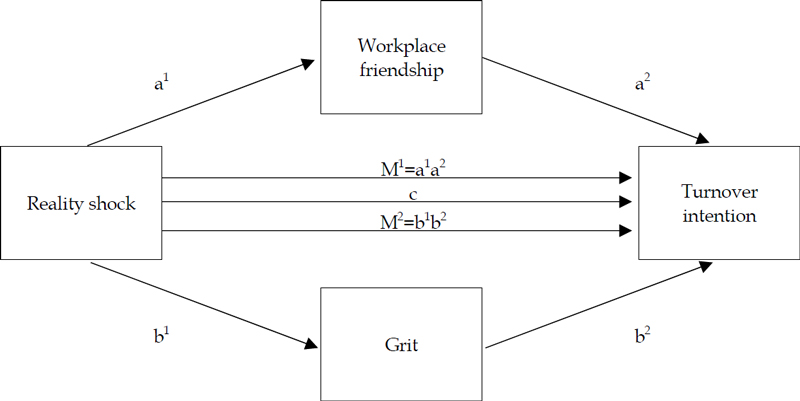

본 연구는 신규간호사의 현실충격, 이직의도 관계에서 팀 내 친밀감, 그릿의 매개효과를 확인하고자 하는 서술적 조사연구이다. 선행연구(Go & Han, 2020; Jackson & Schuler, 1983; Jeong et al., 2019; Lee & Kim, 2020; Na et al., 2022; Yu-Ping et al., 2020)를 바탕으로 한 본 연구의 가설적 모형은 Figure 1과 같다. 즉 a1, a2, b1, b2, c 경로는 각 변수간의 직접효과를 보여주는 것이다. M은 매개효과를 보여주는 것으로 현실충격과 이직의도 사이에서 M1은 팀 내 친밀감의 매개효과를 위한 경로이며, M2는 그릿의 매개효과를 위한 경로이다.

2. 연구대상

본 연구는 경기도, 강원도 소재의 100병상 이상의 의료기관에서 근무하고 있는 신규간호사를 대상으로 편의표집 하였다. 대상자의 구체적인 선정기준은 다음과 같다. 첫째, 병원에 채용되어 근무를 시작한 지 12개월 미만의 실무경력을 가진 간호사, 둘째, 환자 직접간호활동을 수행하는 부서의 간호사, 셋째 본 연구의 목적을 이해하고 연구에 자발적으로 참여하기로 동의한 자이다. 신규간호사의 선정기준을 12개월로 한 이유는 신규간호사가 현실충격을 극복하고 자신의 역할을 개발하고 적응하는데 소요되는 시간이 보통 8개월에서 12개월이라는 선행연구를 바탕으로 하였다(Ko & Gu, 2020; Na et al., 2022).

대상자 수는 G*Power 3.1.9.7을 이용하여 F 검정 시 중간 효과크기 .15, 유의수준(⍺) .05, 검정력(1-β) .80, 예측변수 15개(일반적 특성 및 직무 관련 특성 12개, 독립변수 1개, 매개변수 2개)를 기준으로 최소 139명이 필요한 것으로 산출되었다. 신규간호사를 대상으로 한 선행연구(Go & Han, 2020)를 참고하여 탈락률 10%로 고려하여 총 153명을 모집하고자 하였으나 온라인 설문 수집기간 동안 총 145명이 설문을 완료하였고, 그 중 부적절한 응답 형태를 보인 1명만 탈락하여 총 144부를 분석에 사용하였다.

3. 연구도구

본 연구의 도구는 일반적 및 직무 관련 특성 12문항, 현실충격 26문항, 이직의도 10문항, 팀 내 친밀감 12문항, 그릿 14문항으로 구성된 총 74문항의 온라인 설문지이다. 연구에 사용된 도구는 원저자에게 e-mail을 통해 도구 사용에 대한 동의를 받은 후 사용하였다.

일반적 특성은 성별, 연령, 학력으로 총 3문항이며, 직무 관련 특성은 총 근무경력, 근무부서, 희망부서 배치 유무, 근무형태, 병상수, 월 평균 급여, 한 달 평균 휴무일, 프리셉터 유무, 프리셉터십 기간으로 총 9문항이다.

현실충격은 Yun (2018)이 개발한 신규간호사의 현실충격 측정도구(Reality Shock Scale for New Graduate Nurses, RSS-NGN)를 사용하였다. 본 도구는 5개의 하위영역의 총 26문항으로 ‘현실 실망감’ 7문항, ‘업무 압도감’ 6문항, ‘자신감 결여’ 6문항, ‘과도한 책임감’ 3문항, ‘지지부족’ 4문항으로 구성되어 있다. 각 문항은 5점 Likert 척도이며 점수가 높을수록 신규간호사의 현실충격 정도가 크다는 것을 의미한다. 도구의 신뢰도 Cronbach’s ⍺는 Yun (2018)의 연구에서 .93이었고, 본 연구에서는 .88이었다.

이직의도는 Yeun과 Kim (2013)이 개발한 한국간호사 이직의도 측정도구(Korean Nurse Turnover Intention Scale, K-NTIS)를 사용하였다. 본 도구는 3개의 하위영역의 총 10문항으로 ‘직무만족’ 4문항, ‘업무수행’ 3문항, ‘대인관계’ 3문항으로 구성되어 있다. 각 문항은 5점 Likert 척도이며 점수가 높을수록 이직의도 정도가 높은 것을 의미한다. 도구의 신뢰도 Cronbach’s ⍺는 Yeun과 Kim (2013)의 연구에서 .83이었고, 본 연구에서는 .85였다.

팀 내 친밀감은 Nielsen 등(2000)이 직장인을 대상으로 개발한 팀 내 친밀감 도구(Two-dimensional Workplace Friendship Scale)를 Lee와 Kim (2020)이 간호사를 대상으로 연구를 진행한 바 있다. 본 도구는 2개의 하위영역의 총 12문항으로 ‘친밀감 형성기회’ 6문항, ‘친밀감 확대’ 6문항으로 구성되어 있다. 이 중 12번 문항은 역문항으로 역코딩 후 분석하였다. 각 문항은 5점 Likert 척도이며 점수가 높을수록 팀 내 친밀감 정도가 높음을 의미한다. 도구의 신뢰도 Cronbach’s ⍺는 Nielsen 등(2000)의 연구에서 ‘친밀감 형성기회’ .84, ‘친밀감 확대’ .85였고, Lee와 Kim (2020)의 연구에서는 ‘친밀감 형성기회’ .79, ‘친밀감 확대’ .82였다. 본 연구에서 도구의 신뢰도 Cronbach’s ⍺는 도구 전체 .94, 하위영역별로 ‘친밀감 형성기회’ .91, ‘친밀감 확대’ .91 이었다.

그릿은 Duckworth 등(2007)이 개발한 그릿측정도구를 기초로 Park, Lee와 Shin (2020)이 한국 문화와 임상간호환경을 반영하여 개발한 임상간호사의 그릿 측정도구(Clinical Nurses Grit Scale, CN-GRIT)를 사용하였다. 본 도구는 3개의 하위영역의 총 14문항으로 ‘장기적인 목표달성을 위한 끈기’ 5문항, ‘간호전문가가 되기 위한 열정’ 5문항, ‘환자지향적 내적동기’ 4문항으로 구성되어 있다. 각 문항은 4점 Likert 척도이며 점수가 높을수록 간호사의 그릿 정도가 높음을 의미한다. 도구의 신뢰도 Cronbach’s ⍺는 Park 등(2020)의 연구에서 .91이었고, 본 연구에서는 .94였다.

4. 자료수집

자료수집기간은 2023년 2월 13일부터 3월 21일까지였다. 경기도, 강원도 소재의 100병상 이상의 의료기관을 대상으로 병원장 또는 간호부에 허락을 구한 후 간호사 온라인 커뮤니티에 연구에 대한 내용을 공지하였다. 연구 모집 공고문을 확인하고 연구참여를 자발적으로 동의하는 간호사는 온라인 구글 설문지 폼 링크에 접속 후 설문을 시작할 수 있는데, 설문 첫 페이지는 연구의 목적과 윤리적 측면에 대한 설명을 기술하였고 연구참여에 대한 동의 유무를 먼저 체크 하도록 하였다. 동의를 선택하면 다음 페이지에서 설문이 진행되도록 하였고, 설문에 대한 중복 응답을 제한하기 위해 설문을 1회 제출하고 나면 더 이상 접근이 어렵도록 설정하였다. 설문에 필요한 시간은 총 15분 정도였다. 온라인 설문조사 시 전화번호 개인정보에 동의한 대상자에게는 설문조사 후 소정의 온라인 쿠폰을 제공하였다.

5. 자료분석

수집된 자료는 SPSS/WIN 25.0 프로그램을 이용하여 분석하였으며, 구체적 분석방법은 다음과 같다.

- ㆍ대상자의 일반적 특성 및 직무 관련 특성, 현실충격, 팀 내 친밀감, 그릿 및 이직의도 정도는 빈도, 백분율, 평균, 표준편차로 분석하였다. 일반적 특성에 따른 이직의도 차이는 independent t-test, one-way ANOVA, 사후 분석은 Scheffé test로 분석하였다. 모든 변수의 정규성 검정은 왜도와 첨도를 확인하였다.

- ㆍ대상자의 현실충격, 팀 내 친밀감, 그릿 및 이직의도 간의 상관관계는 Pearson’s correlation coefficients로 분석하였다.

- ㆍ대상자의 현실충격과 이직의도의 관계에서 팀 내 친밀감과 그릿의 매개효과를 검정하기 위하여 The PROCESS macro for SPSS를 이용하여, 76개의 경로모델 중 독립변수와 종속변수 관계에서 1개의 매개변수 효과를 검정하는 모델 4을 적용하여 분석하였다. 매개효과의 통계적인 유의성은 Bootstrapping 방법을 이용하여 10,000번의 bootstrap 표본으로 percentile 95% 신뢰구간(confidence interval, Boot lower limit-Boot upper limit)을 구하였다.

6. 윤리적 고려

본 연구의 계획서와 설문은 G대학교 기관생명윤리위원회의 심의와 승인(GWNUIRB-2023-3)을 받은 후 자료수집을 진행하였다. 연구참여를 허락한 대상자에게 온라인으로 연구의 목적, 개인정보보호 및 중도 탈락의 자율성 등에 대한 설명문을 읽고 체크 하여 동의를 받았다. 연구에 동의한 경우라도 연구참여를 원하지 않을 경우 언제든지 그만둘 수 있음을 설명하였다.

연구결과

1. 대상자의 일반적 특성 및 직무 관련 특성

대상자는 총 144명으로 여성이 114명(79.2%)으로 높은 비중을 차지하였으며, 평균 연령은 26.1세로 25~28세 미만이 68명(47.2%)으로 가장 많았으며, 학력은 4년제 졸업이 139명(96.5%)으로 많았다. 총 근무경력은 평균 7.6개월로 9개월 이상이 60명(41.6%), 6개월 이상 9개월 미만 44명(30.6%), 6개월 미만 40명(27.8%) 순이었다. 근무부서는 병동이 89명(61.8%)으로 많았고, 희망부서 배치 유무는 ‘아니오’가 85명(59.0%)이었으며, 근무형태는 교대근무가 135명(93.8%) 이었다. 병상 수는 300병상 미만이 67명(46.5%), 300병상 이상 500병상 미만이 45명(31.3%), 500병상 이상이 32명(22.2%) 순이었고, 월 평균 급여는 250만원 이상 300만원 미만이 63명(43.8%)으로 가장 많았으며, 한 달 평균 휴무일은 평균 8.8일로 9일 이상이 74명(51.4%)으로 많았다.

프리셉터 유무는 137명(95.1%)이 ‘예’ 라 응답하였고, 프리셉터십 기간은 30일 이상 60일 미만이 71명(49.3%), 60일 이상이 41명(28.5%), 30일 미만이 32명(22.2%) 순으로 응답하였다(Table 1).

2. 대상자의 현실충격, 팀 내 친밀감, 그릿, 이직의도의 정도

대상자의 현실충격에 대한 평균 평점은 5점 만점에 2.93± 0.52점이었으며, 하위영역별 평균 점수는 과도한 책임감이 3.05±0.78점, 업무 압도감이 3.04±0.71점, 자신감 결여 3.01± 0.69점, 현실에 대한 실망 2.95±0.62점, 지지 부족 2.51±0.71점 순으로 나타났다. 팀 내 친밀감에 대한 평균 평점은 5점 만점 중 3.21±0.72점으로, 하위영역별 평균 점수는 친밀감 확대 3.30±4.66점, 친밀감 형성기회 3.11±0.78점 순이었다. 그릿에 대한 평균 평점은 4점 만점에 3.01±0.47점으로, 하위영역별 평균 점수는 환자 지향성 내적 동기 3.12±0.54점, 간호 전문가가 되기 위한 열정 3.08±0.50점, 장기적인 목표달성을 위한 끈기 2.86±0.53점 순이었다. 이직의도에 대한 평균 평점은 5점 만점에 3.83±0.60점이었으며 하위영역별 평균 점수는 대인관계 3.91±0.78점, 업무수행 3.85±0.73점, 직무만족 3.77±0.62점 순이었다(Table 2).

3. 대상자의 일반적 특성 및 직무 관련 특성에 따른 이직의도의 차이

대상자의 이직의도는 일반적 특성 중 연령(F=9.98, p<.001), 직무 관련 특성 중 희망부서 배치 유무(t=-3.03, p=.003)에서 통계적으로 유의한 차이가 있었다. 즉, 이직의도는 희망부서에 배치된 경우보다 희망하지 않은 부서 배치 시 높았고, 사후 검정 결과 ‘28세 이상’ 보다 ‘25세 미만’, ‘25세 이상 28세 미만’에서 높았다(Table 1).

4. 대상자의 현실충격, 팀 내 친밀감, 그릿, 이직의도 간의 상관관계

이직의도는 현실충격(r=.22, p=.007)과 통계적으로 유의한 양의 상관관계가 있는 것으로 나타났고, 팀 내 친밀감(r=-.46, p<.001), 그릿(r=-.46, p<.001)과 통계적으로 유의한 음의 상관관계가 있는 것으로 나타났다. 현실충격은 팀 내 친밀감(r=-.42, p<.001), 그릿(r=-.27, p=.001)과 통계적으로 유의한 음의 상관관계가 있었다. 팀 내 친밀감은 그릿(r=.65, p<.001)과 통계적으로 유의한 양의 상관관계가 있는 것으로 나타났다(Table 3).

5. 대상자의 현실충격과 이직의도 관계에서 팀 내 친밀감과 그릿의 매개효과

대상자의 현실충격과 이직의도 사이에서 팀 내 친밀감과 그릿의 매개효과를 검정한 결과는 Table 4와 같다. 매개효과 분석 전 일반적 특성 및 직무 관련 특성에 따른 이직의도 정도가 통계적으로 유의하게 차이가 있었던 ‘연령’, ‘희망부서 배치 유무’는 통제변수로 처리하였다. The PROCESS macro 분석을 위해 독립변수들 간의 다중공선성을 확인하였으며, 공차한계 .49~.80로 0.1 이상, 분산팽창지수 1.25~2.02로 10 이하 기준을 충족하고 있어 다중공선성의 문제는 없는 것으로 나타났다. 가설 모형의 총 설명력은 36.0%로 나타났으며 통계적으로 유의하였다(F=6.86, p<.001).

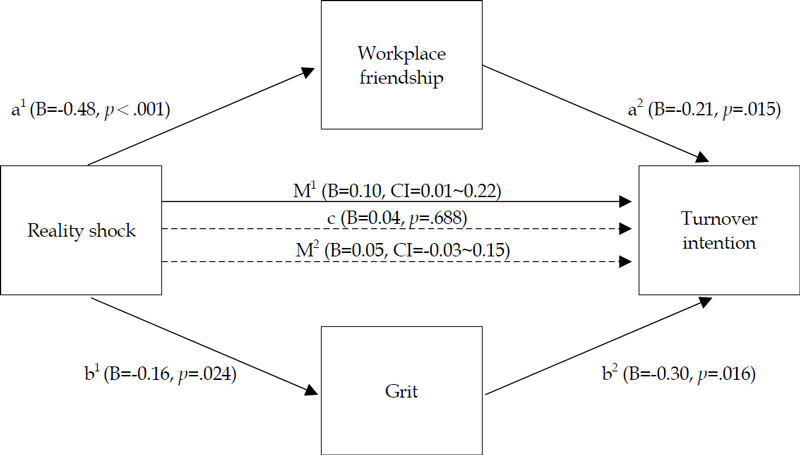

Mediating Effects of Workplace Friendship and Grit between Reality Shock and Turnover Intention(N=144)

현실충격에서 팀 내 친밀감으로의 직접효과(a1: B=-0.48, SE=0.10, t=-4.67, p<.001)와 현실충격에서 그릿으로의 직접효과(b1: B=-0.16, SE=0.07, t=-2.28, p=.024)는 통계적으로 유의하였다. 팀 내 친밀감에서 이직의도의 직접효과(a2: B=-0.21, SE=0.09, t=-2.47, p=.015)와 그릿에서 이직의도로의 직접효과(b2: B=-0.30, SE=0.12, t=-2.44, p=.016)는 통계적으로 유의하였으나, 현실충격에서 이직의도로의 직접효과(c: B=0.04, SE=0.09, t=0.40, p=.688)는 유의하지 않았다.

대상자의 현실충격과 이직의도 관계에서 팀 내 친밀감과 그릿의 매개효과를 bootstrapping으로 검정한 결과, 팀 내 친밀감은 매개효과가 통계적으로 유의하였고(a1a2: B=0.10, 95% CI=0.01~0.22) 그릿은 통계적으로 유의하지 않았다(b1b2: B=0.05, 95% CI=-0.03~0.15). 본 연구결과를 토대로 한 연구의 최종 결과모형은 Figure 2와 같다.

논 의

본 연구는 신규간호사의 현실충격과 이직의도 사이에서 팀 내 친밀감과 그릿의 매개효과를 확인하여 신규간호사의 이직예방을 위한 기초자료를 제공하고자 시도하였다. 본 연구결과 신규간호사의 현실충격이 이직의도에 직접적인 영향을 미치지는 않았으나, 팀 내 친밀감이 현실충격과 이직의도 사이에서 유의한 매개변인으로 이직의도에 영향을 미치는 것으로 확인되었다. 연구의 주요 결과에 따른 논의는 다음과 같다.

본 연구에서 신규간호사의 이직의도에 대한 평균은 동일한 도구를 이용하여 근무경력 1년 이상의 응급실 간호사를 대상으로 한 연구(Kim, 2022)와 근무경력 1년 이상의 종합병원 간호사를 대상으로 한 연구(Kim, 2021) 보다 높은 수준으로 측정되었다. 이는 간호사 이직과 관련된 선행연구에서 신규간호사가 경력 간호사보다 높은 이직률을 보인다는 연구결과(Hospital Nurses Association, 2021)를 지지한다. 이직의도가 높을수록 이직으로 이어질 확률이 높기 때문에(Na et al., 2022), 신규간호사의 이직을 예방하기 위해 이직의도를 먼저 파악하고 예방하는 것이 중요하겠다. 본 연구결과에 따르면 이직의도는 연령, 희망부서 배치 유무에 차이가 있었다. 연령이 높을수록 이직의도가 낮아지는 것을 확인 할 수 있었는데, 이러한 결과는 연령이 높아짐에 따라 타 직장을 선택할 수 있는 폭이 줄어들어 이동가능성이 낮아지고, 더 좋은 조건으로 옮기기 힘들어지기(Jeon & Yom, 2014) 때문으로 보인다. 또한 희망하는 부서에 배치되는 경우 이직의도가 낮았는데, 이는 선행연구와 비슷한 결과(Kim & Hyun, 2022)로, 희망하는 부서에 배치가 되지 않았을 때 이직의도가 높아지기에(Jeong et al., 2019) 신규간호사 부서 배치 시 희망부서 배치를 고려하는 것이 이직의도를 줄일 수 있을 것으로 생각된다.

본 연구결과 신규간호사의 현실충격은 동일한 도구를 이용하여 상급종합병원의 신규간호사를 대상으로 한 연구(Kim & Hyun, 2022)보다는 낮은 수준으로 측정되었다. Yun (2018)의 신규간호사의 현실충격 도구 개발 당시 시행한 예비 조사에서도 종합병원 그룹보다 상급종합병원 그룹이 높게 측정되어 두 군 간의 통계적인 차이가 있음이 확인되었는데, 본 연구와 선행연구의 결과를 종합하여 분석해 보면 병상 규모에 따라 신규간호사의 현실충격 정도의 차이가 있다고 유추해 볼 수 있다. 본 연구에서도 현실충격은 500병상을 기준으로 500병상 미만의 경우보다 500병상 이상에서 현실충격 점수가 높았다. 즉, 병상 수가 클수록 현실충격이 높다는 결과는 선행연구결과(Sin, Kwon, & Kim, 2014)와 같은 맥락이다. 이는 규모가 작은 병원일수록 환자의 중증도가 낮아 업무의 부담이 적고 조직문화가 관계 지향적이기 때문에(Lee & Kang, 2018) 신규간호사가 느끼는 현실충격이 낮은 것으로 생각할 수 있겠다.

본 연구결과 팀 내 친밀감은 동일한 도구를 이용한 간호간병통합서비스병동 간호사 대상의 연구결과와(Lee & Gu, 2019) 차이가 있었다. 친밀감 형성의 초기에 이루어지는 ‘친밀감 형성기회’는 선행연구보다 낮게 측정되었고 친밀감이 형성된 이후 동료들 간 심리적 안정감이 증가되는(Nielsen et al., 2000) ‘친밀감 확대’는 선행연구보다 높게 측정되었다(Lee & Gu, 2019). 이러한 결과의 차이는 경력의 차이에서 온 것으로 보인다. 본 연구는 12개월 미만 경력의 신규간호사가 대상이었고, 선행연구의 경우 평균 82.47개월 경력의 간호사가 대상이었다. 신규간호사일 경우 새로운 환경에서 경험하는 현실충격 등으로 경직되어 있어 친밀감을 형성할 기회가 적어 ‘친밀감 형성기회’ 점수가 선행연구(Lee & Gu, 2019)보다 낮았던 것으로 생각된다. 신규간호사를 대상으로 시행한 연구에서 간호사간 수직적 위계질서와 폐쇄적인 간호조직문화는 이직의도의 영향요인으로 밝혀진 바 있다(Jeong et al., 2019).

본 연구에서 신규간호사의 그릿에 대한 평균은 동일한 도구를 이용하여 평균 임상경력 6.53년의 아동간호사를 대상으로 한 연구(Kim, Park, Seo, & You, 2022)보다 높은 수준으로 측정되었다. 이는 간호학생에서 신규간호사로 전환되는 환경변화로 인한 새로운 목표 설정, 간호전문가로서 역할을 시작하려는 기대와 열정으로 높게 측정되었을 것으로 생각된다.

본 연구에서 신규간호사의 이직의도와 다른 변수들의 상관관계를 확인한 결과 신규간호사의 이직의도는 현실충격과 양의 상관관계가 있는 것으로 나타났고, 팀 내 친밀감, 그릿과는 음의 상관관계가 있는 것으로 나타났다. 이는 팀 내 친밀감과 이직의도 사이에는 음의 상관관계가 있고(Yu-Ping et al., 2020), 그릿과 이직의도 사이에 음의 상관관계가 있었다는 연구결과(Jeong et al., 2019)와 같은 맥락이다.

궁극적으로 본 연구에서 신규간호사의 팀 내 친밀감이 이직의도에 부정적 영향을 미치고, 현실충격과 이직의도 사이에서 매개효과를 한다는 것을 확인하였다. 즉, 팀 내 친밀감이 높을수록 신규간호사의 현실충격을 효과적으로 극복할 수 있고, 이는 이직의도를 감소시키는 중요한 요인으로 작용한다(Hu et al., 2022). 선행연구에서도 직장 내 인간관계의 친밀도가 재직의도와 밀접한 관련이 있음을 확인했다. Lee와 Kim (2020)은 팀 내 친밀감이 재직의도를 높이는데 기여한다고 밝혔으며, Jackson과 Schuler (1983)은 현실충격이 동료 관계에 부정적 영향을 미친다고 보고했다. 또한 Marz와 Kelchtermans (2020)는 비격식적인 동료 네트워크 형성이 친밀감을 높이고 현실충격을 완화한다고 주장했다. 간호사들 사이의 부정적인 상호관계는 이직의도에 직-간접적으로 영향을 주는 것으로 나타났고(Sozen, Samanci, Tokmak, Turgut, & Basim, 2021), 팀 내 친밀감이 높을수록 재직의도가 높고(Lee & Kim, 2020), 팀 내 친밀감이 높을수록 이직의도가 낮아진다는(Yu-Ping et al., 2020) 연구결과는 본 연구결과와 부합한다. 하지만 대부분 일반 간호사를 대상으로 한 연구결과이므로 본 연구에서 신규간호사의 팀 내 친밀감이 현실충격과 이직의도 사이에서 매개효과가 있다는 것을 확인한 것은 의미가 있을 것이다. 결과적으로 신규간호사의 현실충격으로 인한 이직의도를 감소하기 위해 팀 내 친밀감 형성이 중요함을 시사한다. Lee와 Gu (2019)의 연구에서는 팀 내 친밀감을 증진하기 위해 상사와 동료, 동료 사이의 소통이 중요하다 하였고, 직원 간 배려하는 분위기 조성, 서로 칭찬하기, 팀별 외부활동 지원을 고려해야 한다 하였다. 그 외에도 친밀감 증진을 위해 멘토링과 동아리 활동 등 동료 간 유대감을 증진시키기 위한 프로그램 및 지원이 필요할 것으로 생각된다.

반면, 신규간호사의 그릿은 이직의도에 영향을 미치는 요인이었으나, 현실충격과 이직의도 사이에서 매개효과를 보이지 않았다. 이는 대학병원 간호사에서 그릿이 이직의도와 음의 상관관계를 보였고(Jeong et al., 2019), 신규간호사에서 그릿이 재직의도를 높이는 경향이 있다는 결과와 일치한다(Ko & Gu, 2020). Meyer 등(2020)의 연구에서는 그릿 향상 교육이 간호사로서의 역할 지속에 긍정적 영향을 준다고 보고했다. 그릿은 선천적으로 타고나는 것이 아니라 후천적으로 환경적 자극이나 개인의 노력을 통해 향상할 수 있기에(Duckworth & Quinn, 2009) 신규간호사들의 그릿 개발을 위한 프로그램 및 교육을 적용하는 것이 필요할 것으로 생각된다. 다만, 신규간호사의 현실충격 상황에서 그릿이 매개 효과를 발휘하지 않은 이유에 대해서는 ‘흥미의 지속성’과 ‘노력의 꾸준함’이라는 그릿의 두 가지 속성 간 불균형이 원인일 수 있다(Duckworth et al., 2007). 현실충격을 겪는 신규간호사는 새로운 환경에 적응하기 위해 노력할 수 있지만, 흥미가 유지되지 않으면 그릿의 효과가 제한될 수 있다.

본 연구에서는 신규간호사의 현실충격과 이직의도 간의 직접적 인과관계 대신, 팀 내 친밀감 증진이 현실충격을 완화하여 이직의도를 감소시킬 수 있음을 입증하였다는 데 의의가 있다. 이는 신규간호사들을 위해 멘토링 프로그램과 동료 네트워크 형성 등 팀 내 친밀감을 높이는 조직적 지원이 필요함을 시사한다(Alzoubi et al., 2024). 본 연구의 제한점으로는 일부 지역 신규간호사들을 대상으로 한 편의표집으로 일반화에 한계가 있다. 향후 연구에서는 다양한 환경과 대규모 표본을 활용해 그릿의 매개효과를 반복 검증하는 것이 필요하다. 또한 그릿 개발 프로그램의 효과를 검증하여, 현실충격과 이직의도 관계에서의 그릿의 잠재적 매개효과를 심도 있게 탐구해야 할 것이다.

결 론

본 연구는 신규간호사의 현실충격, 팀 내 친밀감, 그릿, 이직의도의 관계를 확인하고, 현실충격과 이직의도 사이에서 팀 내 친밀감과 그릿의 매개효과를 확인하기 위해 시도되었다. 연구결과 이직의도는 현실충격과 양의 상관관계, 팀 내 친밀감, 그릿과 음의 상관관계가 있는 것으로 나타났다. 또한, 현실충격과 이직의도 관계에서 팀 내 친밀감의 매개효과를 확인할 수 있었다. 이는 신규간호사의 이직의도를 감소하기 위해 현실충격을 관리하는 한편, 팀 내 친밀감을 향상시키는 것이 중요함을 시사한다. 따라서 병원조직은 신규간호사를 대상으로 현실충격을 완화할 수 있도록 프리셉터십 기간을 충분히 제공하고, 현장 배치 전과 배치 후 간호사로서 실무 업무에 잘 적응할 수 있도록 교육의 기간과 내용을 재평가하며 단계별 교육 프로그램을 마련하고 적용할 필요가 있다. 또한 신규간호사의 부서 배치 시 희망부서 배치를 고려하는 것이 좋겠다. 아울러, 신규간호사가 배치받은 부서와 간호업무에 잘 적응할 수 있도록 조직에서는 팀 내 친밀감 향상 전략이 필요하다. 이를 위해 동료 간 의사소통 장려, 편안한 분위기를 조성하고 워크숍 등으로 팀이 화합할 수 있는 계기를 마련하고, 신규간호사 배치로 인한 부서의 업무 과부하를 최소화할 수 있도록 충분한 간호인력 배치가 요구된다. 또한, 신규간호사의 교육기간 동안 일대일 교육을 담당하는 프리셉터에게 인센티브 등 충분한 보상과 격려를 제공하여 신규간호사와 친밀감을 향상할 수 있는 분위기를 조성해 줄 필요가 있다. 이와 같은 전략은 신규간호사의 현실충격으로 인한 이직의도를 감소시켜 의료기관의 간호인력 유지에 도움이 될 것이다.

본 연구결과를 토대로 다음과 같이 제언하고자 한다. 신규간호사의 팀 내 친밀감에 영향을 미치는 요인을 확인하는 연구를 제언한다. 이를 바탕으로 신규간호사의 팀 내 친밀감 향상 프로그램을 개발하고 효과를 검정하는 연구가 필요할 것이다. 아울러, 신규간호사의 현실충격과 이직의도와의 관계에서 매개효과가 있는 추가 요인들을 탐색할 필요가 있다.

Acknowledgments

이 논문은 제1저자 송은지의 석사학위논문의 일부를 발췌한 것임.

This article is a based on a part of the first author’s master’s theses from Gangneung-Wonju National University.

CONFLICTS OF INTEREST

The authors declared no conflicts of interest.

References

-

Alzoubi, M. M., Al-Mugheed, K., Oweidat, I., Alrahbeni, T., Alnaeem, M. M., Alabdullah, A. A. S., et al. (2024). Moderating role of relationships between workloads, job burnout, turnover intention, and healthcare quality among nurses. BMC Psychology, 12(1), 1-9.

[https://doi.org/10.1186/s40359-024-01891-7]

-

Duckworth, A. L., Peterson, C., Matthews, M. D., & Kelly, D. R. (2007). Grit: Perseverance and passion for long-term goals. Journal of Personality and Social Psychology, 92(6), 1087-1101.

[https://doi.org/10.1037/0022-3514.92.6.1087]

-

Duckworth, A. L., & Quinn, P. D. (2009). Development and validation of the Short Grit Scale (GRIT-S). Journal of Personality Assessment, 91(2), 166-174.

[https://doi.org/10.1080/00223890802634290]

-

Go, Y. J., & Han, S. J. (2020). Effects of the adversity quotient on turnover intention of new nurses in general hospitals: Focusing on the mediating effect of reality shock. Journal of Korean Academy of Nursing Administration, 26(5), 457-467.

[https://doi.org/10.11111/jkana.2020.26.5.457]

- Hospital Nurses Association (2002). 2021 Business report: Nurses placement status report of hospitals across the country. Hospital Nurses Association Report

-

Hu, H., Wang, C., Lan, Y., & Wu, X. (2022). Nurses' turnover intention, hope and career identity: The mediating role of job satisfaction. BMC Nursing, 21(1), 43.

[https://doi.org/10.1186/s12912-022-00821-5]

- Jackson, S. E., & Schuler, R. S. (1983). Preventing employee burnout. Personnel, 60(2), 58-68.

-

Jeon, J. H., & Yom, Y. H. (2014). Roles of empowerment and emotional intelligence in the relationship between job embeddedness and turnover intension among general hospital nurses. Journal of Korean Academy of Nursing Administration, 20(3), 302-312.

[https://doi.org/10.11111/jkana.2014.20.3.302]

-

Jeong, J. Y., Seo, Y. S., Choi, J. H., Kim, S. H., Lee, M. S., Hong, S. H., et al. (2019). The influence of grit on turnover intention of university hospital nurses: The mediating effect of job involvement. Journal of Korean Academy of Nursing, 49(2), 181- 190.

[https://doi.org/10.4040/jkan.2019.49.2.181]

-

Jung, H. J., & Kang, S. J. (2021). Preference for employment among nursing students' at one university. The Journal of Humanities and Social Science, 12(3), 631-644.

[https://doi.org/10.22143/hss21.12.3.45]

- Kim, G. A. (2021). Influences of job-esteem, organizational well-being, and incivility on turnover intention in general hospital nurses. Unpublished master's thesis, Kaya University, Gimhae.

-

Kim, H. E., Park, J. H., Seo, E. J., & You, M. A. (2022). The Effects of emotional labor and grit on job satisfaction among pediatric nurses. Journal of Korean Clinical Nursing Research, 28(3), 251-259.

[https://doi.org/10.22650/JKCNR.2022.28.3.251]

- Kim, N. H. (2022). Effect of Burnout of Emergency Room Nurses on the Degree of turnover: Focusing on the Control and Mediation of Grits. Unpublished master's thesis, Inje University, Gimhae.

-

Kim, S. Y., & Hyun, M. S. (2022). A Study of intention to stay, reality shock, and resilience among new graduate nurse. The Journal of the Korea Contents Association, 22(10), 320-329.

[https://doi.org/10.5392/JKCA.2022.22.10.320]

-

Ko, J. H., & Gu, M. O. (2020). Convergence study on mediating effect of clinical competence on the relationship between grit and retention intention among new graduate nurses. Journal of the Korea Convergence Society, 11(4), 369-380.

[https://doi.org/10.15207/JKCS.2020.11.4.369]

-

Lee, D. Y., & Kim, S. Y. (2020). The influences of grit, emotional labor and organizational intimacy on nurses' intention to stay in comprehensive nursing care service units. Korean Journal of Rehabilitation Nursing, 23(2), 149-157.

[https://doi.org/10.7587/kjrehn.2020.149]

-

Lee, S. N., & Gu, S. Y. (2019). Relation of gratitude disposition, organizational intimacy and organizational well-being on comprehensive nursing service units of nurses. Journal of Korean Academy of Nursing Administration, 25(2), 97-105.

[https://doi.org/10.11111/jkana.2019.25.2.97]

-

Lee, Y. O., & Kang, J. Y. (2018). Related factors of turnover intention among Korean hospital nurses: A systematic review and meta-analysis. Korean Journal of Adult Nursing, 30(1), 1-17.

[https://doi.org/10.7475/kjan.2018.30.1.1]

-

Liu, Y., Duan, Y., & Guo, M. (2023). Turnover intention and its associated factors among nurses: A multi-center cross-sectional study. Frontiers in Public Health, 11, 1141441.

[https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1141441]

-

Marz, V., & Kelchtermans, G. (2020). The networking teacher in action: A qualitative analysis of early career teachers' induction process. Teaching and Teacher Education, 87, 102933, 1-15.

[https://doi.org/10.1016/j.tate.2019.102933]

-

Meyer, G., Shatto, B., Kuljeerung, O., Nuccio, L., Bergen, A., & Wilson, C. R. (2020). Exploring the relationship between resilience and grit among nursing students: A correlational research study. Nurse Education Today, 84, 104246.

[https://doi.org/10.1016/j.nedt.2019.104246]

-

Na, H., Yoo, S., & Kweon, Y. (2022). Resilience mediates the association between job stress and turnover intention of among new graduate nurses. Journal of the Korean Data Analysis Society, 24(1), 133-147.

[https://doi.org/10.37727/jkdas.2022.24.1.133]

-

Nielsen, I. K., Jex, S. M., & Adams, G. A. (2000). Development and validation of scores on a two-dimensional workplace friendship scale. Educational and Psychological Measurement, 60(4), 628-643.

[https://doi.org/10.1177/00131640021970655]

-

Park, H. S., Lee, K. M., & Shin, N. Y. (2020). Development and validation of the clinical nurses grit scale (CN-GRIT). Journal of Korean Academy of Nursing Administration, 26(1), 55-64.

[https://doi.org/10.11111/jkana.2020.26.1.55]

-

Sin, K. M., Kwon, J. O., & Kim, E. Y. (2014). Factors associated with new graduate nurses' reality shock. Journal of Korean Academy of Nursing Administration, 20(3), 292-301.

[https://doi.org/10.11111/jkana.2014.20.3.292]

-

Sozen, C., Samanci, S., Tokmak, I., Turgut, H., & Basim, N. (2021). The impacts of friendship, advice and negative ties on intention to leave: The case of nurses in a special branch hospital. Asia Pacific Journal of Health Management, 16(4), 159-176.

[https://doi.org/10.24083/apjhm.v16i4.651]

-

Twigg, D. E., Whitehead, L., Doleman, G., & El-Zaemey, S. (2021). The impact of nurse staffing methodologies on nurse and patient outcomes: A systematic review. Journal of Advanced Nursing, 77(12), 4599-4611.

[https://doi.org/10.1111/jan.14909]

-

Yeun, E. J., & Kim, H. J. (2013). Development and testing of a nurse turnover intention scale (NTIS). Journal of Korean Academy of Nursing, 43(2), 256-266.

[https://doi.org/10.4040/jkan.2013.43.2.256]

-

Yu-Ping, H., Chun-Yang, P., Ming-Tao, C., Chun-Tsen, Y., & Qiongyuan, Z. (2020). Workplace friendship, helping behavior, and turnover intention: The meditating effect of affective commitment. Advances in Management and Applied Economics, 10 (5), 1-4.

[https://doi.org/10.47260/amae/1054]

- Yun, H. J. (2018). Development of the reality shock scale for new graduate nurses. Unpublished doctoral dissertation, Inha University, Incheon.