귀 지압이 교대근무 간호사의 불면에 미치는 효과

Ⓒ 2025 Korean Society of Muscle and Joint Health

Abstract

This study aimed to examine the effect of acupressure on sleep initiation and maintenance disorders among nurses working rotating shift work schedule.

In this randomized controlled trial, 62 shift-working nurses with self-reported insomnia were randomly assigned to either an experimental group (n=31) receiving auricular acupressure or a control group (n=31) receiving sleep hygiene education. The intervention lasted two weeks. The Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) was administered at baseline, Week 1, and Week 2; insomnia severity was measured using a Numeric Rating Scale; and depression was assessed with the Patient Health Questionnaire-9. Stress was identified as a covariate and controlled for in repeated-measures ANCOVA.

After adjusting for baseline stress, the experimental group showed a significantly greater reduction in insomnia severity compared to the control group (F=4.53, p=.013). Although there was no significant difference between groups in total PSQI scores (p>.05), the experimental group demonstrated significant improvements in sleep latency (PSQI item 5a, F=6.41, p=.002) and subjective sleep quality (PSQI item 6, F=5.84, p=.004). Minor adverse effects did not result in withdrawal from the study.

Acupressure may be an effective adjunct intervention for reducing insomnia severity and improving certain aspects of sleep initiation and maintenance disorders in nurses working a rotating shift work schedule. Further research is recommended to investigate its long-term efficacy, optimal acupressure points, and applicability in various clinical settings.

Keywords:

Acupressure, Insomnia, Sleep Initiation and maintenance disorders, Nurses, Shift work schedule키워드:

지압, 불면, 간호사, 교대근무서 론

1. 연구의 필요성

수면의 질이란 수면의 깊이, 입면 시간, 수면 지속 시간 등의 모든 측면에 대한 개인 만족으로 측정되는 주관적인 느낌을 말한다(Pilcher, Ginter, & Sadowsky, 1997). 수면의 질이 저하되는 가장 대표적인 수면장애는 불면증이다. 불면증은 잠이 들기까지 걸리는 시간이 비정상적으로 길거나 지속해서 숙면을 유지할 수 없는 상태를 말한다(Bollu & Kaur, 2019). 수면장애는 우울, 불안, 직장 스트레스, 교대근무, 과도한 걱정 등의 정신 사회적 요인 및 자기 전 카페인이나 과도한 음주, 과식 등의 생활 습관 등과 같은 여러 이유로 인해 발생할 수 있다(Bollu & Kaur, 2019). 인구 10만 명당 수면장애로 진료를 받은 환자는 2018년 1,674명 대비 2022년 2,137명으로 27.7% 증가한 것으로 나타났다(An, Seo, Lim, Shin, & Kim, 2013). 불면증과 같은 수면장애가 지속되는 경우 과도한 피로로 인하여 개인의 일상생활 문제 외에도 고혈압, 당뇨병, 비만 등의 신체적인 문제를 일으키며, 스트레스 호르몬의 급격한 증가로 인하여 정신적인 건강과 삶의 질까지 부정적인 영향을 미칠 수 있다(Jung, 2019). 또한 수면의 질 저하는 결근과 업무의 생산성 감소를 초래하며 평균적으로 연간 44~54일의 근무 손실이 발생한다. 이로 인한 경제적 손실은 연간 국내총생산 대비 미국 1.5~2.2%, 영국 1.3~1.8%, 독일 1.0~1.5%, 캐나다 0.8~1.3%, 일본 1.8~2.9%로 계산되었다(Hafner, Romanelli, Yerushalmi, & Troxel, 2023). 따라서 수면 문제는 개인의 건강뿐만 아니라, 국가 경제의 안전성과 성장에 영향을 미칠 수 있다.

간호사는 24시간 연속적으로 환자 간호를 제공해야 하는 업무 특성상 대표적인 교대근무 직종이다. 국내 의료기관에서 근무하고 있는 93.5%의 간호사가 3교대 근무를 하는 것으로 나타났으며(Jeon & Kim, 2023), 국내 간호사의 84%가 수면의 질이 낮다고 보고되고 있다(Shin, Kim, & Hyun, 2020). 교대근무는 일주기 리듬(circadian rhythm) 조절이 방해되어 불면증을 유발(Shin et al., 2020)하는 요인 중 하나이다. 의료 종사자를 대상으로 한 연구에서 56.5%가 번 아웃을, 29.8%가 우울증을 보고했으며, 64.5%가 수면 부족을 경험했다고 응답했다(Coelho et al., 2023). 그중 간호사와 간호조무사 집단에서 수면 부족의 유병률이 높게 나타났으며 교대근무를 하는 간호사는 고정근무를 하는 간호사에 비해 우울증과 수면 부족의 연관성이 두드러지게 나타났다(Coelho et al., 2023). 불면증은 우울장애, 범불안 장애, 물질 사용 장애, 양극성 장애, 외상 후 스트레스 장애(Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD), 공황장애 등 여러 정신질환에서 빈번하게 나타나는 증상이며, 특히 우울장애는 불면증을 유발하는 대표적인 정신장애로 알려져 있다. 또한, 불면증은 우울 삽화의 주요 증상일 뿐만 아니라. 우울 삽화의 발병 위험 요인으로도 작용한다(Kim, 2020).

선행연구에 따르면 불면증 치료를 위해 약물요법과 인지 행동요법이 주로 쓰이고 있다(Bollu & Kaur, 2019). 약물요법은 한 달 이내의 단기 치료에 제한적으로 쓰도록 권고되나 실질적으로 장기적으로 처방되는 경우가 많다(Yoon, 2021). 수면제 장기 복용 시 내성, 의존, 사건 수면(Parasomnia), 금단 등의 문제가 있으며, 최근에는 치매 위험도 증가할 수 있다고 보고되었다(Kim, 2020). 또한 인지 행동요법은 시간, 거리, 비용의 문제로 인해 대상자가 지속해서 치료를 유지하기 어렵다는 단점이 있다(Jung, 2019). 약물요법과 인지 행동요법의 단점을 보완하고자 아로마 요법, 음악치료, 이완요법, 귀 지압 등의 보완대체요법이 사용되고 있다(Cooke, Ritmala-Castren, Dwan, & Mitchell, 2020).

귀 지압이란 돌, 씨앗, 금속 등을 이용하여 각 신체 기관과 상응하는 혈 자리를 자극함으로써 조직의 기능을 조절하고 증상을 완화하는 보완대체요법이다(Oleson, 2014). 귀 지압과 이침요법은 귀를 자극하여 신체 증상 완화에 도움을 준다는 점에서 비슷하지만, 자극의 강도와 방식의 차이가 있다. 귀 지압은 비침습적이며 부드러운 자극을 주는 방법으로, 자가 수행이 가능하여 경제적일 뿐만 아니라 시공간의 제약 없이 시행할 수 있는 장점이 있다(Kim, 2022). 반면, 이침요법은 바늘을 이용해 보다 강한 자극을 주고 침습적 방법으로 시술 과정에서 감염의 위험이 있다(Oleson, 2014). 귀 지압에 대한 체계적 문헌 고찰에따르면 귀 지압은 고혈압과 수면의 질을 개선하였다(Zhao et al., 2020). 그러나 귀 지압에 관한 메커니즘 연구는 부족하여귀 지압과 유사한 원리인 이침요법의 메커니즘에 관련된 체계적 문헌 고찰을 살펴본 결과 이침요법은 세로토닌을 변화시켜우울증, 불면증, 위장장애, 통증 등의 증상을 개선하였다(Lee & Warden, 2016).

기존의 선행연구를 살펴본 결과 불면 완화를 위한 대상으로 고혈압 있는 환자, 성인, 암 환자, 노인을 대상으로 연구가 있었으나(Jang, Shin, Jo, Park, & Lee, 2023; Lee & Park, 2021; Wang, Zhang, Jin, & Zhang, 2021; Zhao et al., 2020) 교대근무 간호사를 대상으로 시행한 연구는 거의 없고 귀 지압 스티커를 이용한 연구도 드물다. 이에 본 연구에서는 불면을 호소하는 교대근무 간호사에게 귀 지압 스티커를 이용한 귀 지압 요법을 적용하여 그 효과를 검증하고자 한다.

2. 연구목적과 가설

본 연구의 목적은 병원에서 교대근무를 수행하는 간호사의 수면의 질에 귀 지압이 미치는 효과를 확인하는 것이다.

- · 가설 1. 귀 지압을 시행한 실험군은 귀 지압을 시행하지 않은 대조군에 비해 수면의 질 점수의 차이가 있을 것이다.

- · 가설 2. 귀 지압을 시행한 실험군은 귀 지압을 시행하지 않은 대조군에 비해 불면증 심각도 점수의 차이가 있을 것이다.

연구방법

1. 연구설계

본 연구의 설계는 귀 지압이 교대근무하는 간호사의 수면의 질에 미치는 효과를 확인하기 위한 무작위 대조군 실험연구이다.

2. 연구대상

본 연구는 인천 A대학병원의 교대근무를 하는 간호사를 대상으로 진행되었다. 병원 간호부의 협조로 관리자 연락망과 원내 게시판을 통해 참여 공고문을 배포하여 참여자를 모집하였다. 연구대상자 선정기준은 다음과 같다.

- · 인천에 소재한 A대학병원에서 교대근무를 하는 간호사이며, 주관적으로 불면이 1개월 이상 지속되었다고 호소하는 사람

- · 참여 의사를 명시하고 자발적으로 연구에 동의한 사람 제외 기준은 다음과 같다.

- · 귀에 염증이 있는 사람

- · 임신한 사람

- · 금속 알레르기가 있는 사람

응급실, 중환자실 간호사를 대상으로 4주간 귀 지압을 적용한 선행연구에서 효과 크기(effect size)는 .84였다(Abasi, Akbari, & Sabery, 2022). 일반 성인을 대상으로 1주 동안 적용한 선행연구에서 효과 크기는 .88이었다(Shin, Jang, Choe, Lee, & Lee, 2021). 귀 지압을 적용한 두 기간(1주, 4주)의 효과 크기가 유사한 것을 확인하였고, 이에 따라 중간 기간인 2주를 중재 기간으로 정했다. 본 연구에서 효과크기(f=0.34)를 사용하여 유의수준(⍺) .05, 검정력(1−β) .80, 집단수 2, 반복횟수 3회를 적용한 결과 대상자 수는 총 48명으로 산출되었다. 탈락률을 25%(Jang et al., 2023)로 고려하여 최종 표본 수 62명을 모집하였다.

3. 연구도구

본 연구에서는 Buysse 등이 개발하고(Buysse, Reynolds, Monk, Berman, & Kupfer, 1989), 이를 Sohn, Kim, Lee와 Cho (2011)가 한국어로 번안한 피츠버그 수면의 질 측정도구(Pittsburgh Sleep Quality Index-Korean, PSQI-K)를 사용하였다. 도구 사용 전 PSQI 원저자 및 번안한 저자에게 허락을 구하였다. PSQI는 평균 한 달간 수면의 양, 깊이, 편안함 등 대상자가 느끼는 수면의 질에 대해 주관적으로 평가하는 도구이다(Sohn et al., 2011). 이 도구는 7개 하위 영역(불면 시 약물 사용 여부, 주관적인 수면의 질, 수면에 걸리는 시간, 평균 수면시간, 일상 수면 효율, 수면 방해 요인, 주간 일상 기능 상실)의 18개 문항으로 구성되어 있다. 영역별 문항 점수는 4점 Likert 척도로 구성되어 각 응답 점수는 0점에서 3점으로 측정된다. 총 7개 영역의 합산 점수는 최소 0점부터 최대 21점까지 측정되어 6점 이상이면 ‘수면장애군’으로 분류할 수 있다. 0점에 가까울수록 수면 문제가 없고, 21점에 가까울수록 심각한 불면 문제를 경험 중임을 의미한다(Sohn et al., 2011). PSQI 원도구의 신뢰도 Cronbach’s ⍺는 .83이고, 번안한 도구의 Cronbach’s ⍺는 .84이다(Sohn et al., 2011). 본 연구에서 Cronbach’s ⍺는 .64였다.

우울증 선별도구(Patient Health Questionnaire-9, PHQ-9)는 1999년 Kroenke, Spitzer 등에 의해 개발되고(Kroenke, Spitzer, & Williams, 2001) 이를 An, Seo, Lim, Shin과 Kim (2013)이 한국어로 번안한 도구를 사용하였으며 본 도구는 개발자의 승인 없이 사용할 수 있는 도구이다. PHQ-9는 자기 보고식 설문지로 주요우울장애 진단을 위한 9개 문항으로 구성되었다(An et al., 2013). 각 문항은 최근 2주 동안 관련 문제를 얼마나 자주 겪었는지 기재하게 되어있다. 영역별 문항 점수는 0점(전혀 없음), 1점(여러 날 동안), 2점(7일 이상), 3점(거의 매일)까지 4점 Likert 척도로 평가되며, 각 문항 합산 점수 범위는 0점에서 27점이다. Kroenke 등은 0~4점은 우울증이 아닌 경우, 5~9점은 경미한 우울, 10~14점을 중간 정도의 우울, 15~19점을 상당한 우울, 20점 이상을 심한 우울증으로 판단하며 10점 이상 시 주요우울장애에 해당될 가능성이 큰 것으로 보았다(An et al., 2013). 원도구의 Cronbach’s ⍺는 .95, 검사-재검사신뢰도는 .91이며, 타당도 검증 시 주요우울장애군과 정상 대조군 간 PHQ-9 총합은 유의미한 차이가 있는 것으로 확인되었다(An et al., 2013). 본 연구에서 Cronbach’s ⍺는 .77이었다.

증상 숫자평가척도(Numeric Rating Scale for symptoms, NRS)는 증상을 0점에서 10점 사이의 숫자로 표현하며, 점수가 10에 가까워질수록 지각하고 있는 증상이 심각한 것을 의미한다. 본 연구에서는 불면의 심각도와 불면에 외생 변수로 작용할 수 있는 불안, 스트레스, 두통 등을 사정하기 위해 NRS 점수를 이용하였다. 증상 숫자평가척도는 시각적 아날로그 척도(Visual Analog Scale)와 유의한 상관성이 있으며 검사-재검사 신뢰도는 .96으로 나타났다(Hawker, Mian, Kendzerska, & French, 2011). 본 연구의 검사-재검사 상관관계 계수는 .66~ .74 (p<.001)이었다.

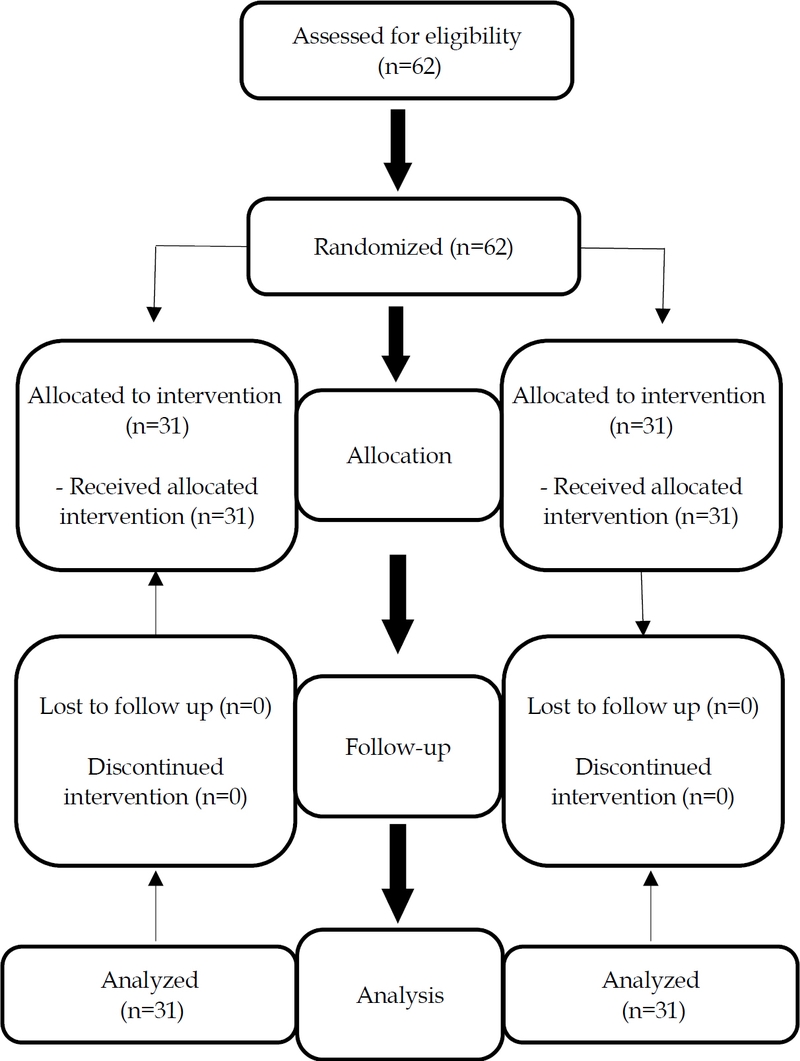

4. 자료수집

본 연구의 공동 연구자 중 1인은 정신전문간호사 및 Ame-rican Manual Medicine Association에서 발급한 Practical acupuncturist 자격증을 가지고 있으며, 지압 관련 연구 및 실무를 10년 이상 수행해 온 전문가이다. 이 전문가는 다른 3명의 공동 연구자에게 시진과 촉진을 이용한 귀 사정 및 지압점 찾기, 지압봉과 귀 지압 스티커를 이용한 귀 지압 방법 등에 대한 이론 교육과 실습을 총 5시간 시행하였다. 연구 책임자는 웹 기반 무작위 번호 생성 도구인 Random.org (https://www.random.org)를 사용하여 62개의 번호를 추출하여 3명의 연구자에게 배부하기 위해 20개, 21개, 21개씩 총 3개의 군으로 분류하였다. 각 군에 해당하는 번호는 내용이 보이지 않도록 봉투에 밀봉한 후, 각각의 연구자에게 전달하였다. 연구자들은 대상자가 봉투에서 직접 번호를 뽑도록 하였다. 뽑은 번호는 무작위 번호표에 따라 1:1 비율로 대상자들을 실험군(n=31) 혹은 대조군(n=31)으로 배정하였다(Figure 1). 본 연구는 실험연구로 자료수집자가 실험을 수행하기 위해 실험군과 대조군을 구분해야 하며, 대상자들은 실험 과정에서 귀 지압 스티커 부착 여부로 자신이 실험군 혹은 대조군임을 인지할 가능성이 있어 연구의 완전한 맹검(blinding)이 불가하였다.

연구자는 연구 시작일에 실험군과 대조군의 귀를 촉진하여 압통을 가장 많이 호소하는 곳을 사정하고 불면 관련된 지압점과 일치하는지 확인하였다. 압통 사정은 손가락 혹은 도구(지압봉)를 이용하였고, 건강한 경우에는 귀를 눌렀을 때 특별한 통증이 유발되지 않으나 건강 문제가 있을 때 특정 지압점에 통증이 발생한다. 이를 통해 해당 지점의 건강 문제가 있는 것을 확인할 수 있다(Oleson, 2014). 압통을 확인한 후에 실험군과 대조군의 일반적 특성과 수면의 질을 측정하였으며 수면의 질에 외생 변수로 작용할 수 있는 우울, 불안, 스트레스, 두통 등과 같은 주관적 증상을 사정하기 위해 설문지에 기재하도록 했다. 실험군에는 귀 지압 중재를 2주일 동안 시행하였다. 연구 시작일에 실험군의 한쪽 귀 지압점에 귀 지압 스티커를 부착 후 1주일 동안 유지하도록 하였다. 또한, 일상생활 중 접착 스티커 부위가 떨어져서 제거되었을 경우는 스티커를 추가로 부착하지 않았다. 귀 지압은 고려수지침학회에서 개발한 귀 지압 스티커(서암봉, ㈜구암, 대한민국)를 사용하였으며 알루미늄 혹은 구리로 된 1mm의 원형 모양의 돌기가 붙어있는 스티커이다(Figure 2-A). 실험군에는 귀 지압 스티커 부착 전 대상자에게 은색(알루미늄)이나 금색(구리) 중 적합한 귀 지압 스티커를 선택한 후, 귀 표면을 청결하게 유지하여 감염 위험을 줄이고, 부작용에 대한 주의 사항 등을 교육하였다. 본 연구에서 사용한 지압점은 Oleson의 Auriculotherapy Manual에 근거하여 Tragus (TG1)와 Antitragus (AT3) 부위의 2개의 지압점을 선택하였다(Figure 2-B). 대조군에는 수면위생 교육 자료만을 제공하여 2주간 실천하도록 하였으며. 연구 종료일에 귀 지압 스티커를 제공하고 귀 지압 자가 시행법을 교육할 것을 설명하였다. 또한, 대조군은 연구 동안 자가로 귀 지압을 시행하지 않도록 하여 실험의 확산을 방지하였다.

두 번째 방문은 실험군의 근무 일정을 고려하여 귀 지압 스티커 부착 후 1주±2일이 되는 날짜에 이루어졌다. 귀 지압 스티커를 다시 부착한 후, 지난 7일간 귀 지압 스티커 부착 이후 부작용 여부를 조사하고 수면의 질 측정도구를 이용하여 불면 점수를 측정하였다. 연구 종료일인 세 번째 방문에도 마찬가지로 지난 7일간 귀 지압 스티커 부착 이후 부작용 여부와 수면의 질 측정도구를 이용하여 불면 점수를 측정하였다. 대조군에는 연구 시작일에 수면위생 교육을 시행하고 연구 1주 차, 2주 차에 수면의 질 측정도구를 이용하여 불면 점수를 측정하였다. 연구 종료 후에는 대조군을 방문하여 귀 지압 스티커를 제공하고귀 지압 자가 시행법을 교육하였다.

5. 윤리적 고려

본 연구는 A대학병원 윤리심의위원회의 승인을 받은 후(IRB No. 2024-03-011-003), 2024년 5월 30일부터 2024년 6월 21일까지 3주간 인천에 소재한 A 대학병원에서 교대근무 중인 간호사를 대상으로 자료를 수집하였다. 설문지를 작성하기 전에 연구자는 대상자에게 연구의 목적, 절차, 이점 및 잠재적 위험에 대해 충분히 설명했다. 대상자들은 이를 직접 읽고 이해한 후 연구자는 대상자의 문의 사항을 확인하고 동의서에 서명을 받았다.

실험군을 대상으로 귀 지압 스티커 부착 후 피부 자극이나 발진, 통증, 부종 등 부작용이 발생하면 스티커를 즉시 제거하고 적용 부위를 부드럽게 씻어 내거나 냉찜질 등을 시행하여 증상이 개선되는지 확인하도록 교육하였다. 증상이 호전되지 않을 시에는 즉시 연구자에게 보고하도록 하였으며, 원하는 경우 언제든 연구참여 중단이 가능함을 설명하였다.

6. 자료분석

자료 및 통계분석은 IBM SPSS/WIN 26 통계 프로그램을 사용하여 분석하였다. 연구에 필요한 표본 수를 구하기 위해 G*Power를 이용하여 산출했다.

- · 대상자의 일반적 특성은 선행연구(Bae, Kim, & Kang, 2018)를 바탕으로 나이, 성별, 종교, 학력, 질병 유무, 하루 카페인 섭취 횟수와 섭취 방법, 음주 습관, 불면증의 원인, 불면증약 복용 여부, 중재 전 수면의 질 측정도구의 측정값 등에 대해 빈도, 평균과 표준편차, 실수, 백분율을 이용하여 기술 통계량을 제시하였다. 실험군과 대조군의 동질성 검정을 위해 연속형 변수는 Independent t-test, 범주형 변수는 x2 test를 사용하였다.

- · 대상자의 일반적 특성 및 불면증 관련 요인, 종속변수에 대해 Shapiro-Wilk test, 왜도와 첨도 분석을 이용하여 정규성 검정을 시행하였고 왜도와 첨도가 -2~+2 사이에 있어 정규성을 만족하였다.

- · 일반적 특성에서 동질하지 않은 것으로 확인된 변수를 공변량으로 넣어 공분산분석(Analysis of Covariance, ANCOVA)를 시행하였다. 또한, 2주간의 점수 변화를 비교하기 위해 반복측정 공분산분석(Repeated Measures Analysis of Covariance, RM ANCOVA)를 시행하였다. 2차 평가 변수인 불면증 심각도 점수도 위와 동일한 방법으로 시행하였다.

연구결과

본 연구는 총 62명이 연구에 참여하였고 실험군 31명, 대조군 31명이었다. 참여자 중 탈락자는 없었다. 실험군의 평균 귀 지압 스티커 부착 기간은 첫 번째 주 5.84±1.65일, 두 번째 주 5.58±1.85일이었다. 실험군 중 15명(48.38%)이 귀 지압 스티커의 부작용을 호소하였다. 부작용은 간지러움이 10명(32.25%)으로 가장 많았고 열감, 통증이 각각 3명(9.67%), 2명(6.45%) 순으로 나타났다. 연구 시작일에 시행한 귀 촉진 결과 Scaphoid fossa (SF4)와 Lobe (LO6)는 각각 16명(25.80%)이 압통을 보였고, SF3는 15명(24.19%), LO5는 14명(22.58%), SF5, SF6, LO4는 각각 13명(20.96%) 등의 순으로 압통을 호소했다. Scaphoid fossa (SF)는 어깨 관절부터 손가락 관절 부위와 상응되며 Lobe (LO)는 뇌와 얼굴, 턱관절과 연관이 있는 점이다(Oleson, 2014). 본 연구에서 선택한 불면 관련된 귀 지압점인 Anti-tragus (AT3)는 12명(19.35%), Tragus (TG1)은 5명(8.06%)이 압통이 있다고 보고하였다.

1. 대상자의 일반적 특성 및 불면 관련 특성

대상자의 일반적 특성 및 불면 관련된 특성에 대한 사전 동질성 검정 결과는 Table 1과 같다. 연령, 성별, 학력, 교대근무 기간, 밤 근무 횟수, 불면 기간, 카페인 총량, 신체적 및 정신적 질환, 불면증 약 복용 여부 등을 비교한 결과 실험군과 대조군 사이에서 유의미한 차이가 없었다. 불면 증상 완화를 위해 카페인 제한, 운동, 영양제(예: 멜라토닌 복용), 마사지, 수면제, 복식호흡, 자율감각쾌감반응(Autonomous Sensory Meridian Response, ASMR) 듣기 등이 시도되었으며 두 군에서 유의한 차이가 없었다. 불면증 약을 복용 중인 대상자는 실험군 4명, 대조군 4명으로 두 군의 유의한 차이가 없었고 실험 중에도 약물 복용은 유지하였다. 그 외에 다른 용도로 복용 중이나 수면에 영향을 미칠 수 있는 항히스타민제를 복용 중인 대상자는 3명이었다. 불면에 외생 변수로 작용할 수 있는 불안, 우울, 스트레스 등을 NRS 점수로 측정한 결과, 스트레스 점수가 실험군 5.06±2.48점, 대조군 3.61±2.14점(t=2.46, p=.017)으로 통계적으로 유의한 차이가 있었다. 갑상선 기능 이상 시 나타날 수 있는 증상인 우울, 탈모, 체중 증가 또는 감소, 피부 건조증, 과다수면, 피로를 합친 값을 갑상선 항목으로 확인한 결과 실험군 19.55±8.07점, 대조군 14.39±7.12점(t=1.95, p=.056)로 유의한 차이가 없었다.

불면증 심각도는 실험군 5.61±2.07점, 대조군 4.61±2.07점으로 통계적으로 유의미한 차이가 없었다(t=1.89, p=.063). 주관적인 수면의 질은 실험군 10.58±3.05점, 대조군 10.39±2.82점(t=0.26, p=.796)이었고, 우울은 실험군 5.35±3.02점, 대조군 5.48±3.21점(t=-0.16, p=.871)로 통계적으로 유의한 차이가 없었다.

2. 가설검정

스트레스를 공변량으로 설정하여 2주 동안 수면의 질 점수(PSQI Total, PSQI 5A, PSQI 6)와 불면증 심각도를 반복측정 공분산 분석을 이용하여 시간 경과에 따른 변화를 분석한 결과는 Table 2와 같다. 사전 측정값(Pre-Insomnia Severity, Pre- PSQI 5A, Pre-PSQI 6)과 스트레스를 공변량으로 설정하여 2주 후 측정값(Post Insomnia Severity, Post PSQI 5A, Post PSQI 6)에서 실험군과 대조군 간 차이를 반복측정 공분산 분석한 결과는 Table 3과 같다.

가설 1의 검정 결과는 일부 지지되었다. 2주 동안 수면의 질점수의 변화를 살펴본 결과, 실험군의 수면의 질 총점은 실험 전 10.44±0.54점에서 2주 후 7.64±0.58점, 대조군은 10.53±0.54점에서 8.32±0.58점이었으며 통계적으로 유의미하지 않았다(F=0.34, p=.709).

그러나 PSQI 5A 문항(‘취침 후 30분 이내에 잠들 수 없었다.’, 수면 잠복기)과 PSQI 6 문항(‘지난 1주 동안 전반적인 수면의 질’, 주관적 수면 질)에서는 통계적으로 유의미한 차이를보였다(F=6.41, p=.002; F=5.84, p=.004). 실험군의 PSQI 5A 문항 점수는 실험 전 2.42±0.17점에서 2주 후 1.20±0.19점, 대조군은 2.20±0.17점에서 1.96±0.19점이었다. PSQI 6 문항 점수는 실험 전 1.86±0.08점에서 2주 후 1.24±0.10점, 대조군은 1.86±0.08점에서 1.72±0.10점이었다(Table 2). 또한, 2주 후 실험군과 대조군 두 그룹 간의 차이는 PSQI 5A (F=12.41, p<.001)와 PSQI 6 (F=13.27, p<.001) 점수의 차이가 통계적으로 유의미하였다(Table 3).

가설 2의 검정 결과는 지지되었다. 2주 동안 불면증 심각도는 실험군은 중재 전 5.41±0.37점에서 2주 후 3.04±0.38점, 대조군은 4.82±0.37점에서 3.77±0.38점이었으며 통계적으로 유의미한 차이를 보였다(F=4.53, p=.013)(Table 2). 2주 후 실험군과 대조군 두 그룹 간의 차이에서도 불면증 심각도 점수에서 유의미한 차이가 있었다(F=5.84, p=.019)(Table 3).

논 의

본 연구는 불면을 호소하는 교대근무 간호사를 대상으로, 선행연구에서 제시된 효과 크기와 대상자 특성을 고려하여(Abasi et al., 2022; Shin et al., 2021)하여 2주간 귀 지압의 효과를 확인하였다. 그 결과, 실험군에서 불면증 심각도 점수가 유의하게 감소했으며 수면 잠복기와 주관적인 수면의 질에서도 유의미한 차이가 나타났다. 이는 귀 지압을 이용한 기존 선행연구들과 대부분 일치하는 결과를 보인다. 무작위 대조군 설계를 이용한 논문 9개를 체계적으로 고찰한 연구에서 688명의 암 환자에게 귀 지압을 적용한 결과 수면의 질이 개선되었고(Wang et al., 2021), 응급실과 중환자실 간호사를 대상으로 한 연구에서 귀 지압은 수면의 질, 수면 잠복기, 수면시간, 수면제 사용에서 효과적이었으며 피로도가 감소하였다(Abasi et al., 2022). 그러나 본 연구에서 수면의 질 전체 점수의 변화는 통계적으로 유의하지 않았다. PSQI는 수면의 여러 측면을 종합적으로 평가하는 도구이므로 일부 항목에서 개선이 나타나더라도 전체 점수에는 미미한 변화가 있을 수 있기 때문이다. 또한, 교대근무 간호사의 경우 만성적인 수면 패턴 불규칙성과 생체 리듬의 교란이 지속적으로 나타날 수 있어 수면 효율과 수면시간 등과 같은 하위 항목에 부정적인 영향을 미쳤을 수 있다.

본 연구에서는 불면 관련 지압점인 Tragus (TG1)와 Anti-tragus (AT3)에 귀 지압을 적용하여 수면의 질 개선에 미치는 영향을 평가하였다. TG1은 멜라토닌 분비 촉진 및 생체 리듬을 조절하는 점이며, AT3는 불면증과 긴장을 완화에 효과가 있는 것으로 알려져 있다(Oleson, 2014). 멜라토닌은 입면 잠복기 단축과 주관적인 수면의 질을 개선하여 교대근무, 수면-각성 지연, 시차 적응 등에서 활용되고 있다(Kim, 2020). 병동 업무는 환자의 안전과 밀접하게 연관되어 있어 간호사의 긴장도와 스트레스 수준이 높을 수 있다. 특히, 야간 근무와 같은 근무 환경 특성이 불면증과 유의미한 상관관계가 있는 것이 여러 연구에서 확인된 바 있다(Shin, Kim, & Hyun, 2020). 한편, 연구 시작 전 대상자들의 귀 촉진 시 Scaphoid fossa (SF4)는 16명(25.80%), Lobe (LO4)는 13명(20.96%), Lobe (LO6)은 16명(25.80%)이 압통을 보고하였다. SF4는 불면, 긴장, 우울 증상을 완화하며 LO4는 불면증과 신경과민, 우울을 완화하는 효과가 있다(Olseon, 2014). LO6는 불안과 긴장을 완화하는 효과가 있으며 불안과 긴장은 수면의 질에 주요한 영향을 미치는 정신적 요인으로 알려져 있다(Oleson, 2014). 본 연구에서 사용된 지압점 외에도 SF4, LO4, LO6 등의 다른 지압점들이 수면의 질에 미치는 효과에 관한 후속 연구가 필요하다. 수면의 질 개선에 미치는 구체적인 효과를 비교하고, 다양한 지압점이 수면에 미치는 영향의 차이를 규명하여 효과적인 귀 지압 프로토콜을 개발할 수 있을 것이다.

본 연구에서는 실험군 31명 중 15명이 귀 지압 스티커 부착 부위에서 간지러움, 열감, 통증 등의 증상을 경험하였다. 귀 지압 스티커의 평균 부착 일수는 약 5.71일이었으며 중도 탈락자는 없었다. 귀 지압 스티커를 제거한 후 부작용이 자연스럽게 호전되어 증상이 일시적이고 가벼운 수준임을 확인할 수 있었다. 이는 기존 선행연구에서 보고된 부작용과 유사한 양상을 보였다. 기존의 연구에서는 자석, 말뱅이나물 씨앗(vaccaria seeds), 금속 등 다양한 종류로 귀 지압이 시행되었다(Wang et al., 2021). 자석, 씨앗, 금속을 이용한 경우 발적, 가려움과 같은 국소적인 피부 자극과 통증 및 불편감, 짓무름, 압력으로 인한 피부 손상 등을 유발하였다(Jang et al., 2023; Tan, Molassiotis, Wang, & Suen, 2014). 본 연구에서도 유사한 증상들이 발생하였고, 귀 지압 스티커 재질과 알루미늄 또는 구리로 제작된 돌기에서 발생할 수 있는 금속 물질에 의한 반응으로 추정된다. 그러나 귀 지압 과정에서 발생하는 열감, 통증은 신체의 생리적 기전이 활성화된 결과일 수도 있다. 자극된 부위의 압통은 치유 과정에서 자연스럽게 완화되는 경우가 많고, 해당 부위의 혈액 순환이 증가함에 따라 열감이 나타날 수 있다(Oleson, 2014; Tan et al., 2014; Wang et al., 2021). 따라서 이러한 증상들이 반드시 부작용이라고 단정할 수 없으며, 생리적 반응 중 하나일 가능성도 고려해야 한다.

본 연구에서의 제한점을 극복하기 위해 다음과 같이 제언한다. 첫 번째, 불안, 우울과 카페인이 수면에 미치는 중요한 외생 변수임에도 불구하고(Bae et al., 2018; Kim & Lee, 2020) 실험 전 1회만 측정하여 변수의 영향을 충분히 고려하지 않았다. 카페인은 각성 효과로 인해 수면을 방해할 수 있어 추후 연구에서는 카페인 섭취량과 불안, 우울 증상을 주기적으로 측정하여 수면에 미치는 영향을 정확하게 평가할 필요가 있다. 개인의 일주기 선호도 또한 중요한 변수로 작용할 수 있으며(Coelho et al., 2023), 교대근무 환경에서는 개인의 선호와 실제 근무시간이 불일치하여 수면에 미치는 영향이 다를 수 있다. 후속 연구에서는 이러한 요소들을 함께 고려할 것을 제언한다. 두 번째, 본 연구에서는 교대근무 간호사의 수면 질에 영향을 미칠 수 있는 직무 환경적 특성(예: 주간 평균 근무시간, 업무 강도, 연속 야간 근무 일수 등)을 충분히 고려하지 않았다(Shin et al., 2020). 반복적인 교대근무 환경에서 야간 근무의 연속 여부는 수면의 질에 큰 영향을 미칠 수 있으므로, 후속 연구에서는 이러한 직무 환경적 요인들을 포함한 분석이 필요하다. 본 연구는 병동 간호사를 주 대상으로 하였으나, 향후 연구에서는 응급실, 중환자실 등 특수 부서 간호사를 포함하여 연구대상을 확장함으로써 귀 지압이 교대근무 간호사의 수면 질에 미치는 영향을 포괄적으로 분석하고, 연구결과의 일반화 가능성을 높일 것을 제언한다. 세 번째, 본 연구에서는 중재 기간을 2주로 설정했기 때문에 수면의 질 점수가 유의미하게 향상되지 않았을 가능성이 있다. 선행연구에서 응급실과 중환자실 간호사 대상으로 4주간 귀 지압을 적용했을 때 수면의 질, 수면 잠복기, 수면시간, 수면제 사용에서 효과적이었다(Abasi et al., 2022). 따라서 추후 연구에서는 중재 기간을 4주 이상으로 늘려 귀 지압을 시행한 후 효과를 측정하는 연구를 제언한다. 네 번째, 본 연구는 불면을 주관적으로 보고하는 참여자를 대상으로 진행하여 개인 간 불면의 정도 차이가 연구결과에 영향을 미쳤을 가능성이 있다. 특히, 주관적인 보고와 측정도구에 의존함으로써 불면의 심각도나 빈도에 대한 응답의 일관성과 정확성에 한계가 있을 수 있다. 또한, 사용된 일부 측정도구들은 선행연구에 비해 낮은 신뢰도를 보였는데 비교적 동질적인 집단 특성에 따라 수면의 질에 대한 응답 분포가 제한되었거나 응답자 간 문항에 대한 일관성이 부족했을 가능성이 있다. 이러한 요소들은 도구의 신뢰도를 저하시켜 결과 해석과 일반화에 제약을 줄 수 있다. 따라서 향후 연구에서 일정 기준 이상의 불면 점수를 가진 대상자를 선정할 것을 제언한다.

결 론

현재 귀 지압 스티커를 이용한 귀 지압 요법의 연구가 부족하며 본 연구 또한 적용 대상과 기간이 제한적이므로 일반화하기 어렵다. 따라서 더 다양한 집단을 대상으로 반복적인 연구를 통한 장기적인 효과 검증이 필요하다. 이를 바탕으로 귀 지압 요법이 간호사의 독자적인 중재방법의 하나로써 임상 실무에 적용될 가능성에 대해서도 탐색할 필요가 있을 것이다.

Acknowledgments

이 논문은 제1저자 황지영의 석사학위논문의 축약본임.

This article is a condensed form of the first author’s master’s thesis from Inha University.

본 연구는 인하대학교의 연구비 지원에 의해 수행되었음.

This study was supproted by Inha University fund.

CONFLICTS OF INTEREST

The authors declared no conflicts of interest.

References

-

Abasi, S., Akbari, H., & Sabery, M. (2022). The effects of acupressure on sleep quality and compassion fatigue among emergency and critical care nurses during the coronavirus disease 2019 pandemic: A clinical trial. Nursing and Midwifery Studies, 11(2), 79-84.

[https://doi.org/10.4103/nms.nms_97_21]

- An, J. Y., Seo, E. R., Lim, K. H., Shin, J. H., & Kim,J. B. (2013). Standardization of the Korean version of Screening Tool for Depression (Patient Health Questionnaire-9, PHQ-9). Journal of the Korean Society of Biological Therapies in Psychiatry, 19(1), 47-56.

-

Bae, S., Kim, H. S., & Kang, S. G. (2018). Relationship between smoking and sleep disturbance. Sleep Medicine and Psychophysiology, 25(2), 45-50.

[https://doi.org/10.14401/KASMED.2018.25.2.45]

- Bollu, P. C., & Kaur, H. (2019). Sleep Medicine: Insomnia and Sleep. Missouri Medicine, 116(1), 68-75.

-

Buysse, D. J., Reynolds, C. F., Monk, T. H., Berman, S. R., & Kupfer, D. J. (1989). The Pittsburgh Sleep Quality Index: A new instrument for psychiatric practice and research. Psychiatry Research, 28(2), 193-213.

[https://doi.org/10.1016/0165-1781(89)90047-4]

-

Coelho, J., Lucas, G., Micoulaud-Franchi, J., Tran, B., Yon, D. K., Taillard, J., et al. (2023). Sleep timing, workplace well-being and mental health in healthcare workers. Sleep Medicine, 111, 123-132.

[https://doi.org/10.1016/j.sleep.2023.09.013]

-

Cooke, M., Ritmala-Castren, M., Dwan, T., & Mitchell, M. (2020). Effectiveness of complementary and alternative medicine interventions for sleep quality in adult intensive care patients: A systematic review. International Journal of Nursing Studies, 107, 103582.

[https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2020.103582]

-

Hafner, M., Romanelli, R. J., Yerushalmi, E., & Troxel, W. M. (2023). The societal and economic burden of insomnia in adults: An international study. Santa Monica, CA: RAND Corporation.

[https://doi.org/10.7249/rra2166-1]

-

Hawker, G. A., Mian, S., Kendzerska, T., & French, M. (2011). Measures of adult pain: Visual Analog Scale for Pain (VAS Pain), Numeric Rating Scale for Pain (NRS Pain), McGill Pain Questionnaire (MPQ), Short-Form McGill Pain Questionnaire (SF-MPQ), Chronic Pain Grade Scale (CPGS), Short Form-36 Bodily Pain Scale (SF-36 BPS), and Measure of Intermittent and Constant Osteoarthritis Pain (ICOAP). Arthritis Care & Research, 63(S11).

[https://doi.org/10.1002/acr.20543]

-

Jang, Y. J., Shin, H. Y., Jo, H. Y., Park, M. J., & Lee, E. J. (2023). Effects of auricular acupressure on insomnia in Korean adults. Journal of Muscle and Joint Health, 30(2), 129-137.

[https://doi.org/10.5953/JMJH.2023.30.2.129]

-

Jeon, B., & Kim, S. (2023). Influence of work environment on insomnia among night-shift working nurses. Journal of the Korean Data and Information Science Society, 34(1), 121-132.

[https://doi.org/10.7465/jkdi.2023.34.1.121]

-

Jung, S. Y. (2019). Comparison of the quality of life and mental health among three groups; (1. enough sleep, 2. lack of sleep, 3. over sleep) in Korean adults. Unpublished master's thesis, Korea University, Seoul.

[https://doi.org/10.23186/korea.000000082949.11009.0000826]

-

Kim, H., & Lee, J. (2020). Effect of ingested caffeine on the sleep quality among shift workers. Occupational Health Nursing, 29(4), 306-315.

[https://doi.org/10.5807/kjohn.2020.29.4.306]

-

Kim, N. H. (2022). A literature review of auricular acupressure intervention studies. The Journal of Next-generation Convergence Technology Association, 6(1), 90-101.

[https://doi.org/10.33097/jncta.2022.06.01.90]

-

Kim, S. J. (2020). Recent advances in diagnosis and treatment of insomnia disorder. Journal of Korean Neuropsychiatric Association, 59(1), 2-12.

[https://doi.org/10.4306/jknpa.2020.59.1.2]

-

Kroenke, K., Spitzer, R. L., & Williams, J. B. W. (2001). The PHQ-9. Journal of General Internal Medicine, 16(9), 606-613.

[https://doi.org/10.1046/j.1525-1497.2001.016009606.x]

-

Lee, E. J., & Warden, S. (2016). The effects of acupuncture on serotonin metabolism. European Journal of Integrative Medicine, 8(4), 355-367.

[https://doi.org/10.1016/j.eujim.2016.06.022]

-

Lee, J. H., & Park, H. (2021). The effect of auricular acupressure on sleep in older adults with sleep disorders. Journal of Korean Gerontological Nursing, 23(2), 117-128.

[https://doi.org/10.17079/jkgn.2021.23.2.117]

- Oleson, T. (2014). Auriculotherapy manual: Chinese and western systems of ear acupuncture (4th ed.). London: Churchill Living stone Elsevier.

-

Pilcher, J. J., Ginter, D. R., & Sadowsky, B. (1997). Sleep quality versus sleep quantity: Relationships between sleep and measures of health, well-being and sleepiness in college students. Journal of Psychosomatic Research, 42(6), 583-596.

[https://doi.org/10.1016/s0022-3999(97)00004-4]

-

Shin, H. Y., Jang, Y. J., Choe, C. H., Lee, D. H., & Lee, E. J. (2021). Effects of auricular acupressure on quality of sleep and depression. Journal of the Korea Convergence Society, 12(12), 509-518.

[https://doi.org/10.15207/JKCS.2021.12.12.509]

-

Shin, S, Kim, S., & Hyun, S. (2020). Influence of consecutive nightshift work and working time on insomnia among hospital nurses. Occupational Health Nursing, 29(2), 133-139.

[https://doi.org/10.5807/kjohn.2020.29.2.133]

-

Sohn, S. I., Kim, D. H., Lee, M. Y., & Cho, Y. W. (2011). The reliability and validity of the korean version of the Pittsburgh Sleep Quality Index. Sleep and Breathing, 16(3), 803-812.

[https://doi.org/10.1007/s11325-011-0579-9]

-

Tan, J., Molassiotis, A., Wang, T., & Suen, L. K. P. (2014). Adverse events of auricular therapy: A systematic review. Evidencebased Complementary and Alternative Medicine, 2014(1), 506758.

[https://doi.org/10.1155/2014/506758]

-

Wang, Y., Zhang, J., Jin, Y., & Zhang, Q. (2021). Auricular acupressure therapy for patients with cancer with sleep disturbance: A systematic review and meta-analysis. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2021(1), 3996101.

[https://doi.org/10.1155/2021/3996101]

-

Yoon, H. K. (2021). Neuromodulation for insomnia management. Sleep Medicine and Psychophysiology, 28(1), 2-5.

[https://doi.org/10.14401/KASMED.2021.28.1.2]

-

Zhao, Z., Zhou, Y., Li, W., Tang, Z., Xia, T., & Han-Li, N. (2020). Auricular acupressure in patients with hypertension and insomnia: A systematic review and meta-analysis. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine, 2020(1), 7279486.

[https://doi.org/10.1155/2020/7279486]